|

Города РОССИИ

|

|

| Sokol | Дата: Ср, 06.08.2025, 09:50 | Сообщение # 26 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

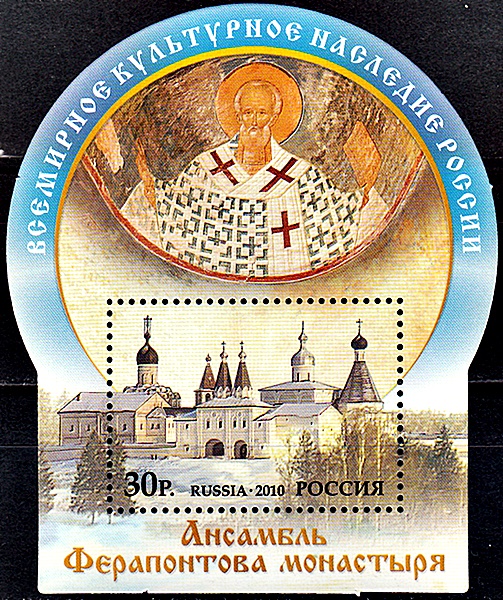

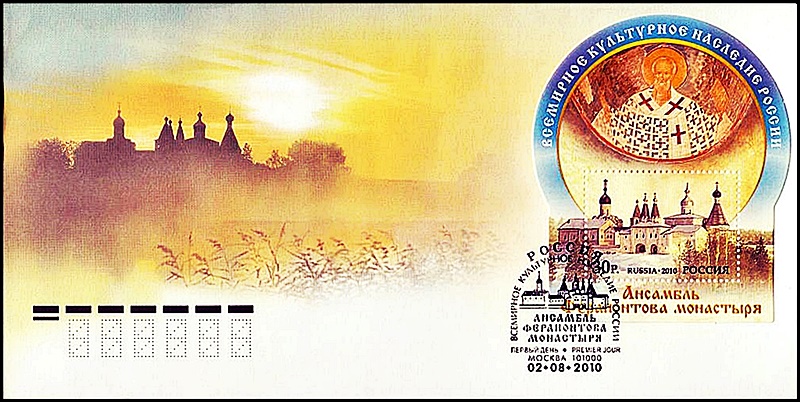

| 6 августа 1502 года Московский иконописец Дионисий с сыновьями начал работу над фресками церкви "Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря"

6.08.1502 - Московский иконописец Дионисий со своими сыновьями Владимиром и Феодосием приступил к работе над фресками церкви Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря под Кирилловым (Вологодская область).

Это единственное место в России, где полностью сохранилась уникальная настенная роспись Дионисия, которую считают его главным и самым значительным произведением.

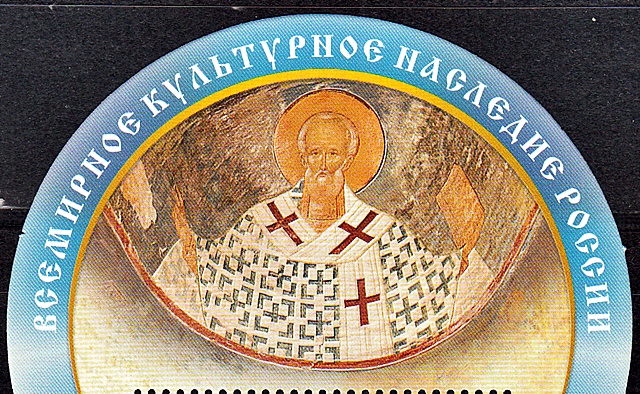

На блоке изображены ансамбль Ферапонтова монастыря и икона «Святитель Николай Мирликийский» из музея Дионисия.

«Месяца августа в 6 день начата бысть подписывати церковь, а кончена месяца сентября 8, а писцы Деонисие иконник с своими чады». 6 августа 1502 года Дионисий начал расписывать Рождественский собор в Ферапонтовом монастыре и за 34 дня создал объект Всемирного наследия...

Ферапонтов монастырь, расположенный на территории Кирилловского района Вологодской области, уникален по красоте, подлинности и согласованности архитектурных решений разных столетий.

Это единственный полностью сохранившийся в России от начала XVI века пример взаимодействия архитектуры и стенописи. Здесь, в соборе Рождества Богородицы, собрана полная коллекция фресковой живописи прославленного древнерусского иконописца Дионисия, созданная им в 1502 году и дошедшая до наших дней.

Ансамбль Ферапонтова монастыря относится к памятникам истории и культуры федерального значения.

Указом Президента РФ он включен в Свод особо ценных объектов народов Российской Федерации, а сессией ЮНЕСКО занесен в список Всемирного культурного наследия.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вс, 10.08.2025, 03:34 | Сообщение # 27 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

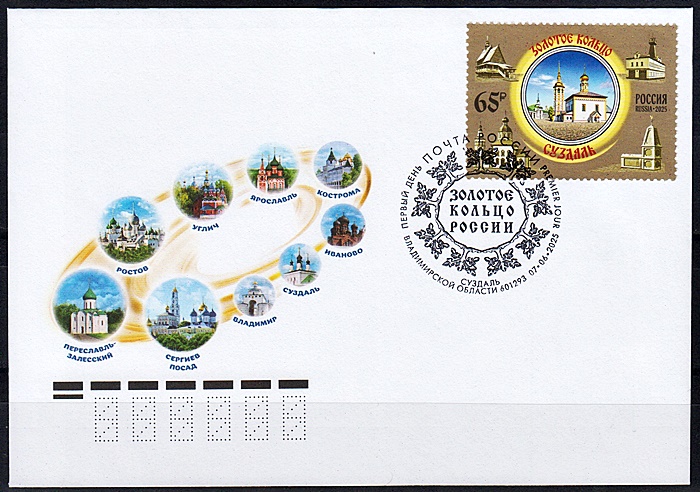

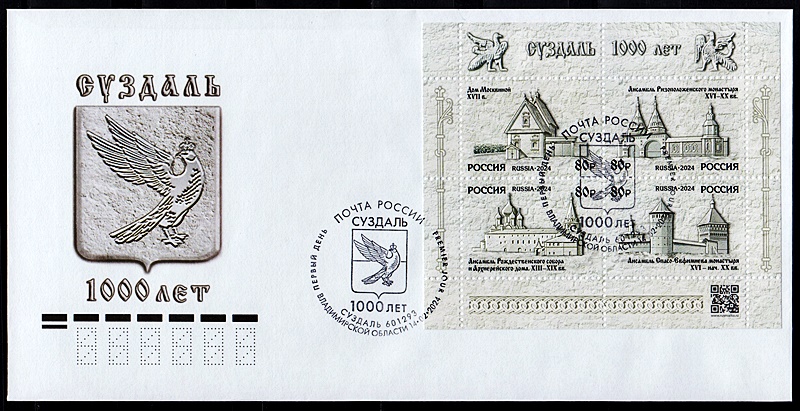

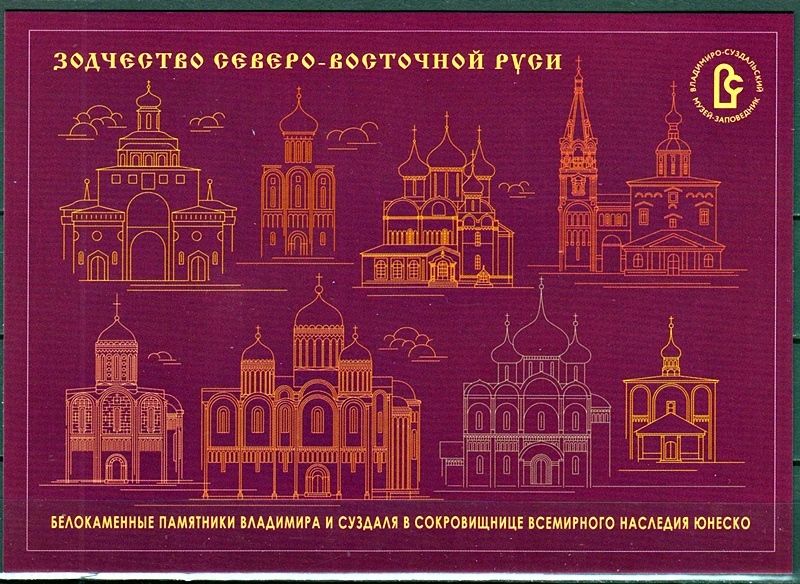

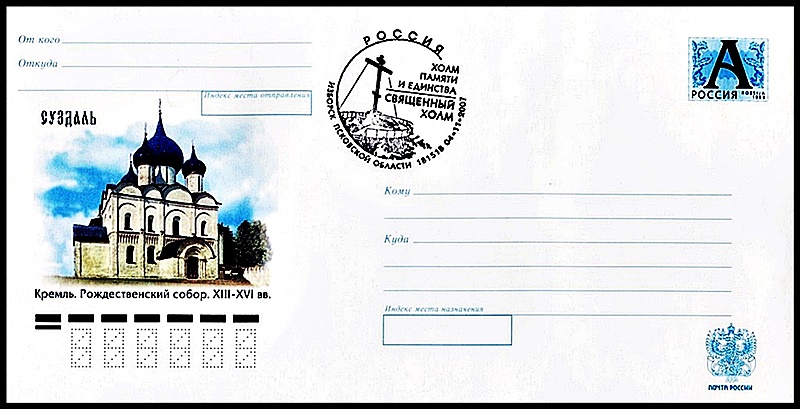

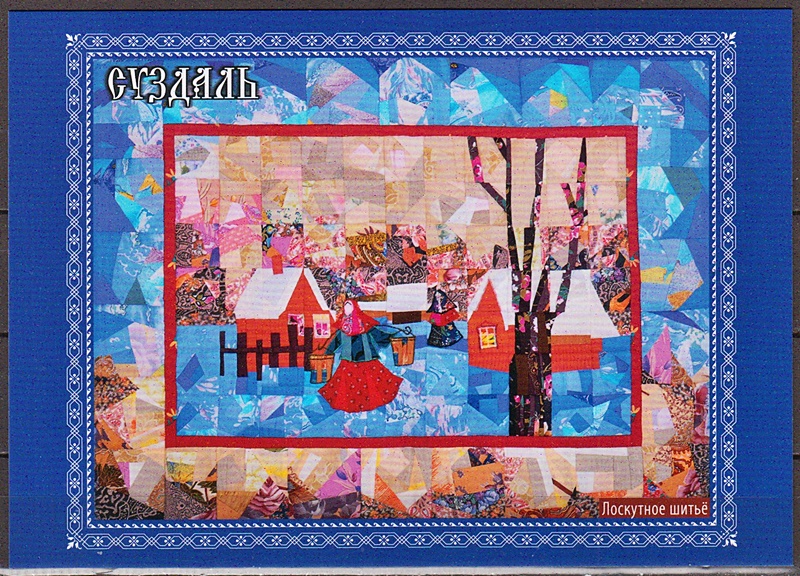

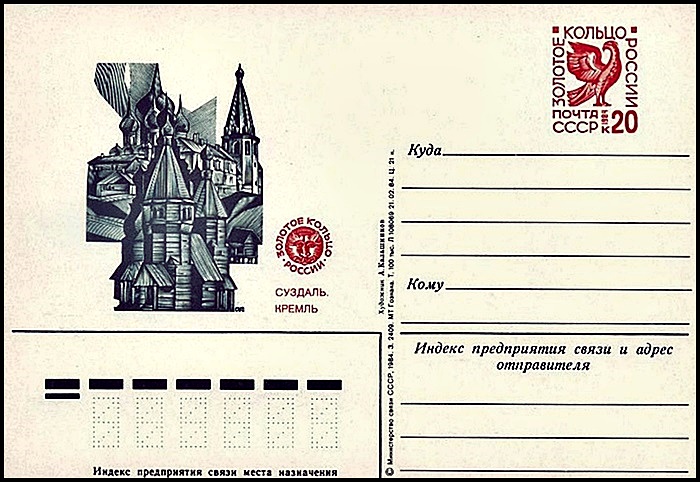

| Суздаль Города России

где мед течет рекой

1001-летие

Год основания: 1024 г. Дата дня города уникальна для каждого года.

В 2025 году эта дата - 9 августа.

Суздаль – российский город, расположен во Владимирской области, на реке Каменке, притоке реки Нерли.

Первые упоминания о Суздале относят к 1024 году. В начале 12 века город был центром Ростово-Суздальского княжества. В 1157 году Андрей Боголюбский перенёс столицу во Владимир, и княжество стало называться Владимиро-Суздальским. С середины 13 века столица самостоятельного Суздальского княжества.

В 1238 году город разорен монголо-татарскими войсками. В 1392 году Суздаль вошел в Великое Московское княжество и стал центром Суздальской епископии, одной из богатейших феодальных организаций того времени.

В 16 веке в Суздале был построен кремль, выросший из крепости 9-10 веков, а также 11 монастырей и 27 храмов. В 1611 году после полугодовой осады Суздаль разрушается польско-литовскими интервентами. В 1612 году поляки уже безуспешно осаждают Суздаль.

В 1644 году город отдают в приданое принцу датскому Вольдемару, будущему мужу царевны Ирины. В середине 17 века большой урон городу наносит эпидемия чумы, но это период и интенсивного строительства в Суздале. В это время формируются все ныне существующие архитектурные ансамбли.

В 18 веке Суздальская епископия упраздняется. В 19 веке торговля в городе угасает, промышленность не развивается, железная дорога обходит Суздаль стороной. Город становится центром сельскохозяйственной округи.

Второе дыхание городу придает решение советских властей сделать в Суздале туристический центр. Начиная с 60-х годов 20 века реставрируются памятники архитектуры, строится туристическая инфраструктура.

Суздаль. Лоскутное шитьё

Суздаль. Златые врата XIII в.

Южные и западные «златые врата» суздальского Богородице-Рождественского собора — входные храмовые двери, знаменитое произведение древнерусского искусства первой трети XIII века (1230-е годы)

Современный Суздаль по-прежнему остается туристическим центром, привлекающим гостей со всего мира.

Достопримечательности Суздаля – это архитектурные ансамбли, лучшими из которых являются Кремль, Покровский и Спасо–Евфимиев монастырь, музей деревянного зодчества, ярмарка.

Эпитет город-музей очень точно подходит к Суздалю, в городе сохранилось около 200 памятников культовой и гражданской архитектуры 13–19 веков.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Чт, 28.08.2025, 16:37 | Сообщение # 28 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

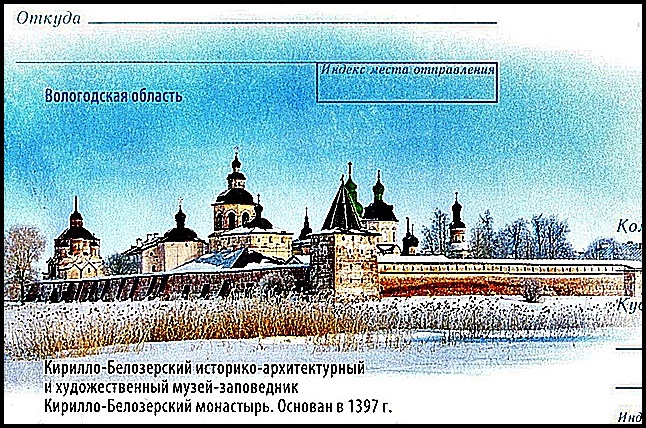

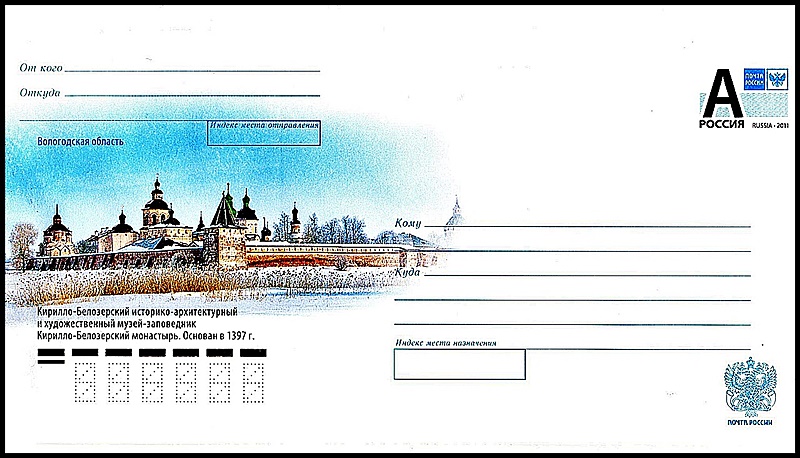

| 101 год назад - 28 августа 1924 года, основан Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

8 августа 1924 года основан Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (первоначально – как филиал Череповецкого окружного губернского музея).

Кирилло-Белозерский монастырь основан в 1397 Кириллом Белозерским на берегу Сиверского озера.

История возникновения и развития Кирилло-Белозерского музея-заповедника во многих отношениях типична и может служить иллюстрацией превращения культовых ансамблей и отдельных сооружений в музеи.

Официально Кирилловский музей возник при советской власти, в 1924 году, но этому предшествовала длительная предыстория. Попытку устроить музей в стенах Кирилло-Белозерского монастыря предпринял в 1906 -1908 гг. иеромонах Антоний (А.А. Александров).

Но его начинание не нашло поддержки у властей монастыря. С 1917 по 1921 год в монастыре хранились материалы Государственного архива, эвакуированного из Петрограда.

В 1919 году в монастыре начались ремонтно-реставрационные работы. Ученые – архивисты, архитекторы, реставраторы, представители местной власти и общественности города Кириллова делали неоднократные попытки организовать в Кириллове музей памятников старины и искусства, но они увенчались успехом только в конце 1924 года.

На почтовом блоке изображён один из объектов музея — Кирилло-Белозерский монастырь.

Первое время Кирилловский музей был филиалом (отделом) Череповецкого окружного губернского музея. В 1926 году он был передан в ведение Главнауки Наркомпроса и стал самостоятельным музеем. За Окружным музеем сохранились лишь функции методического контроля и оказания практической помощи в становлении молодого собрата. В этот период на территории Кирилло-Белозерского монастыря, кроме музея, размещались детский дом, квартиры, хранилища зерна, соли, дров, сена.

Первый директор – заведующий музеем Александр Александрович Холмовский занимался постановкой коллекций на учет, выявлением ценных предметов из имущества церквей, монастырей, усадеб.

В 1929 году в музее открылась первая постоянная экспозиция. Она состояла из семи разделов и давала представление о колонизации края и истории монастыря. Основная экспозиция работала круглый год, а в летнее время для осмотра открывались и архитектурные памятники.

Плата взималась только лишь за ведение экскурсий. К этому времени наметилось и стратегическое направление развития музея как архитектурно-исторического и художественного, что соответствовало наличию большого количества памятников архитектуры и составу фондовых коллекций.

В 1937 году в музее приступили к строительству отдела природы, а в 1938 году, под настойчивым давлением местных властей, в церкви Кирилла появилась антирелигиозная выставка.

Деятельность музея находилась под жестким контролем со стороны партийных и советских органов. В районной газете периодически появлялись статьи о работе музея, они порой содержали резкую и необъективную критику. Например, автор статьи «За монастырской стеной» отмечал, что руководство музея (О.П.Бояр, К.В. Борисов) отнеслись к созданию антирелигиозной выставки формально, обвинял работников музея в политической близорукости, требовал «проверить аппарат музея, очистить его от проходимцев и врагов народа…, потребовать от них четкой и добросовестной работы». Последовавшая за ней формальная проверка привела к отстранению директора музея от должности, а затем дело на него было передано в суд.

Подвергся репрессиям и научный сотрудник музея И.Ф. Фрейберг. Основным «недостатком» в деятельности музейщиков было то, что они недостаточно занимались пропагандисткой деятельностью, а сосредоточили основное внимание на памятниках».

В дни Великой Отечественной войны музей не закрывался. Хотя количество сотрудников в нем резко сократилось. Некоторые из них так и не вернулись с полей сражений. Осенью 1941 года, музей взял на себя заботу об экспонатах эвакуированных из Новгорода. В 1942 году при приближении линии фронта к границам Вологодской области музей стал готовиться к частичной эвакуации.

Иконы ХУ века из иконостаса Успенского собора были упакованы и подготовлены к вывозу; оружие, колокола закопали в Больших больничных палатах. В декабре 1941 года пришлось свернуть и постоянную экспозицию музея, так как на её месте, в обширной трапезной палате, разместили мастерскую по ремонту самолетных двигателей; ряд зданий музея заняли воинские части. Ремонтно-реставрационные работы возобновились в музее в 1943 году.

Посетившая в тот же год Кириллов правительственная комиссия по учету и охране памятников выработала рекомендации по улучшению охраны памятников в военное время. Однако, прерванный войной процесс реставрации набирал силы медленно. Только к 1948 году музей стал полностью осваивать средства, отпущенные на эти цели.

Первые послевоенные годы были наиболее трудными во всей истории музея. Штат 1946 года предусматривал лишь директора и трех сторожей, причем один из них шел по Ферапонтову. В 1948 году начались работы по восстановлению отделов истории и природы. Новые экспозиции строились медленно, так как не хватало опытных музейщиков, и почти не велась собирательская работа. Кроме того директора и научных сотрудников музея постоянно отрывали для участия в пропагандистских мероприятиях.

В 1953 году в Кириллов приехала группа архитекторов Центральных научно-реставрационных мастерских при Академии архитектуры СССР, которая наметила первоочередные задачи по спасению памятников, находящихся в аварийном состоянии, и заложила основы научно-исследовательских и реставрационных работ.

В 1957 году был создан Кирилловский реставрационный участок Вологодской научно-реставрационной производственной мастерской. Силами участка началось последовательное выведение памятников Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей из аварийного состояния. Долгое время руководил этим процессом московский архитектор Сергей Сергеевич Подъяпольский.

В настоящее время усилия музея направлены на формирование и развитие музейного собрания, обеспечение безопасности музейных ценностей и создание оптимальных условий для их хранения.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Сб, 04.10.2025, 19:55 | Сообщение # 29 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

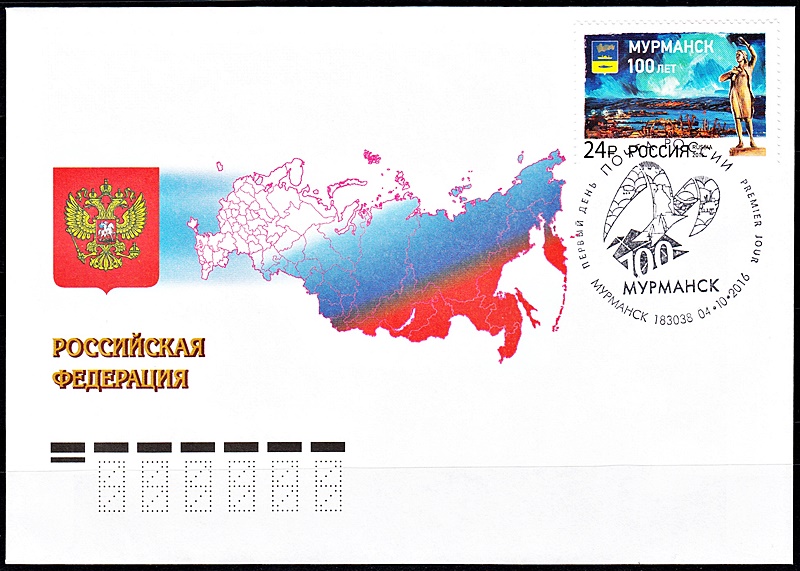

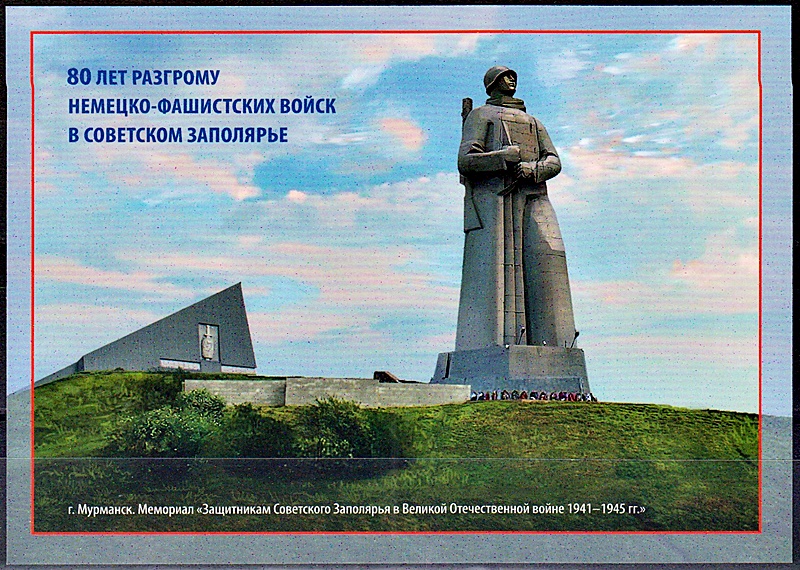

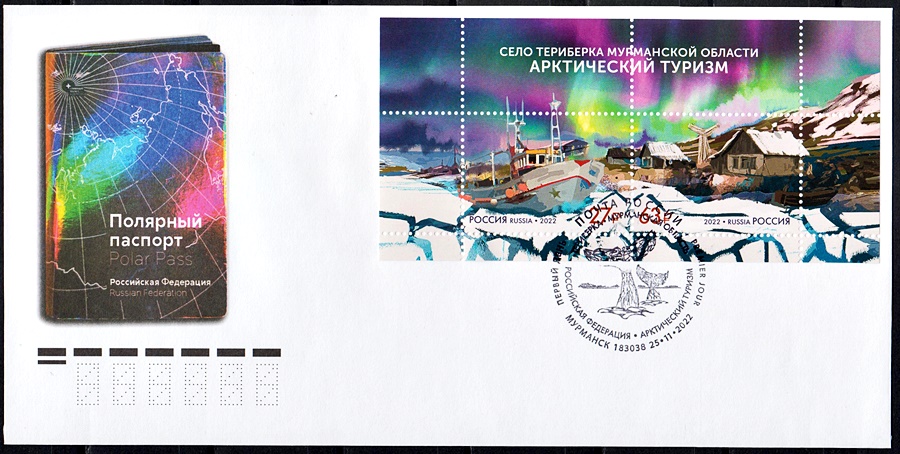

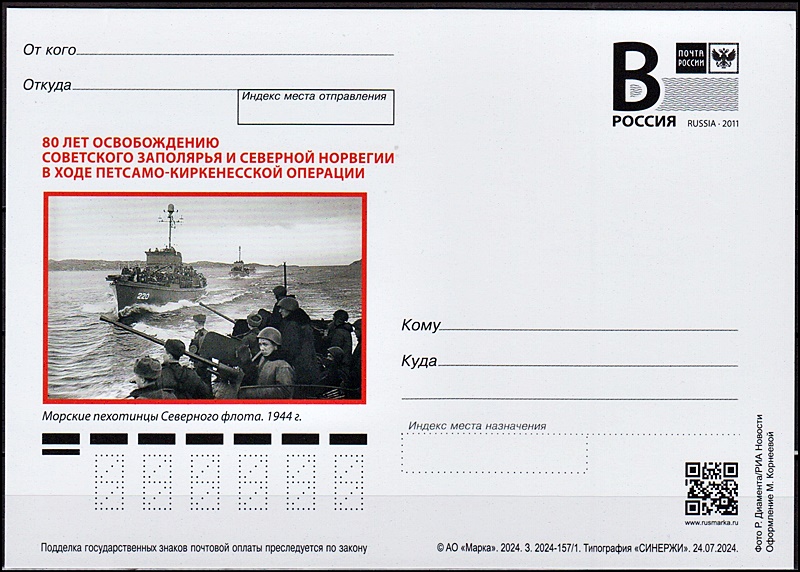

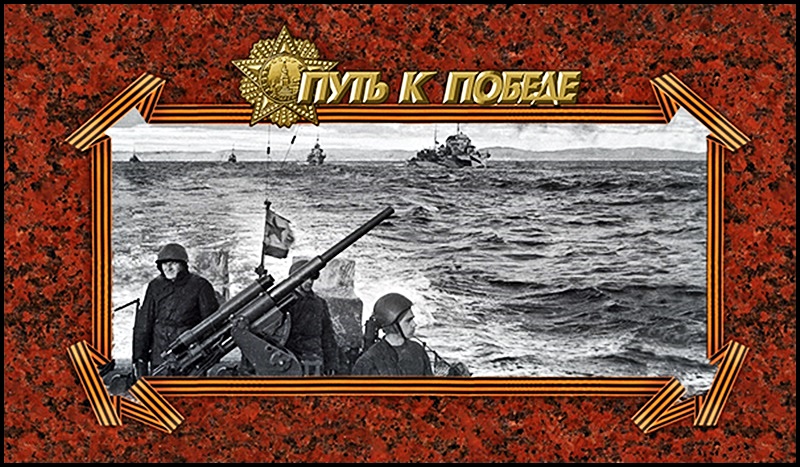

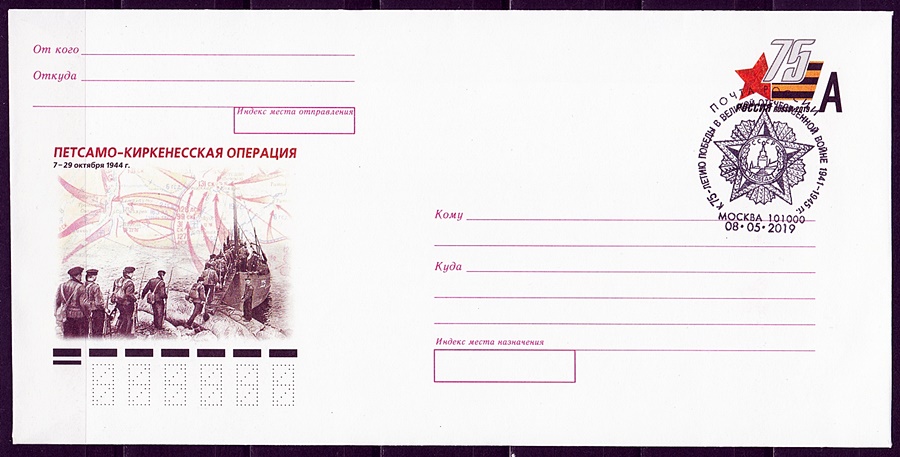

| 4 октября 1916 года заложен последний город, основанный в Российской империи - "Романов-на-Мурмане "– будущий "Город-Герой Мурманск"

4 октября 1916 года заложен последний город, основанный в Российской империи, Романов-на-Мурмане – город-Герой Мурманск.

Планы устройства портового города за полярным кругом появились в 70-х годах XIX века. Первые изыскатели пришли на Мурман для разведки новых мест в 1912 году.

Через три года в 1915 году, во время Первой мировой войны, на правом берегу Кольского залива Баренцева моря был основан Мурманский морской порт и при нём — портовый посёлок Семёновский, названный по имени бухты, где сооружались причалы, и ближайшего озера.

Создание порта было связано со стремлением России получить выход в Северный Ледовитый океан через незамерзающий залив, чтобы бесперебойно доставлять военные грузы от союзников по Антанте в условиях блокады Чёрного и Балтийского морей.

Официальной датой основания города считается 21 сентября (4 октября) 1916 года.

В этот день посёлок Семёновский провозглашён городом, ему присвоено новое название – Романов-на-Мурмане, это последний город, основанный в Российской империи. В день присвоения статуса города на невысоком холме, где сейчас располагается Областной Дворец культуры им. С.М. Кирова, состоялась торжественная церемония закладки храма «покровителя мореплавателей» Николая Мир Ликийских.

Через полгода, 21 марта (3 апреля) 1917 года, после Февральской революции, он принял своё нынешнее название – Мурманск.

Со второй половины 1920-х гг. Мурманск стал быстро развиваться как стратегический крупный порт, транзит через который не зависел от отношений с соседними странами. С 1933 г. город являлся одной из баз снабжения и судоремонта для вновь созданного Северного флота.

Важнейшей страницей в истории Мурманска стала Великая Отечественная война. Германским командованием захват города и порта, через который шли грузы из стран-союзниц, рассматривался как важнейшая стратегическая цель.

Оборона Советского Заполярья продолжалась более трёх лет. 7 октября 1944 г. советские войска начали Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию, и угроза Мурманску была снята.

К концу Великой Отечественной войны город был практически полностью сожжён. В ноябре 1945 г. по решению правительства Мурманск был включён в число пятнадцати городов страны, восстановление которых объявлялось первоочередной задачей. За послевоенные десятилетия город превратился в важнейший на Севере страны транспортный, промышленный и военно-стратегический центр. Значительное расширение территории и резко возросшая численность населения превратила Мурманск в крупнейший город в мире, расположенный за Полярным кругом.

В 1971 г. город был награждён орденом Трудового Красного Знамени, в 1982 г. — орденом Отечественной войны I степени. В 1985 г. за выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне Мурманску было присвоено звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В настоящее время Мурманск по-прежнему остаётся крупнейшим экономическим, культурным и промышленным центром европейского Севера России.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пт, 17.10.2025, 09:46 | Сообщение # 30 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

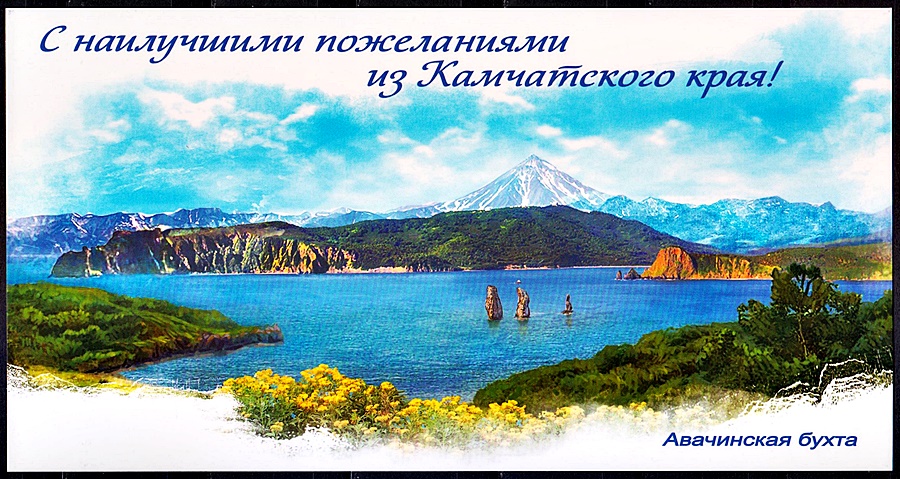

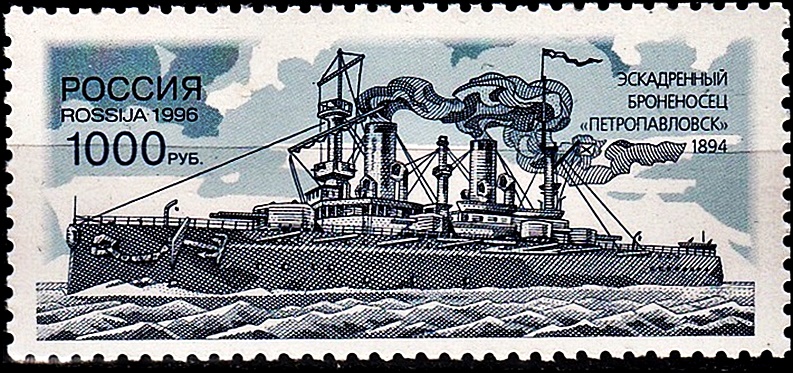

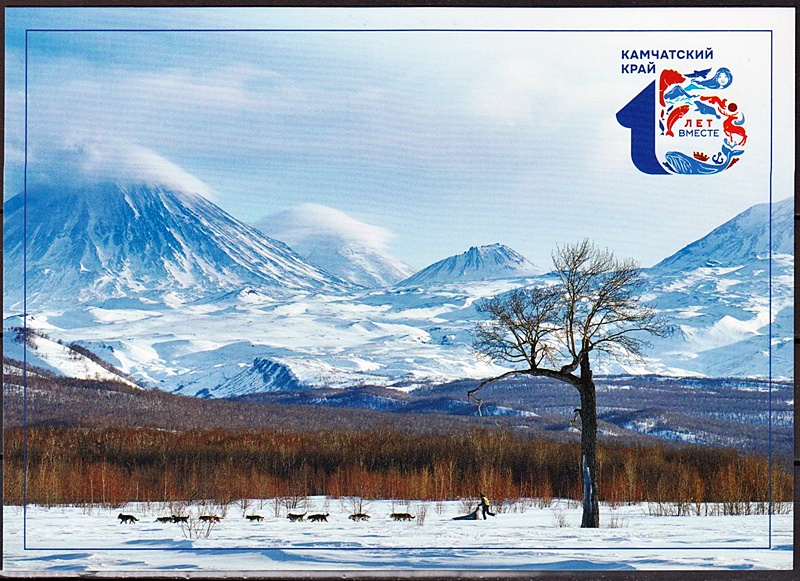

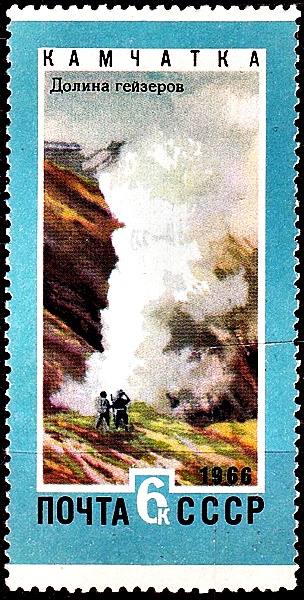

| Петропавловск-Камчатский Города России

Город воинской славы

285-летие

Год основания: 1740 г. День города отмечается 17 октября.

Петропавловск-Камчатский – российский город, столица Камчатского края, находится на берегах Авачинской бухты Тихого океана. Считается одним из самых старых городов Дальнего Востока.

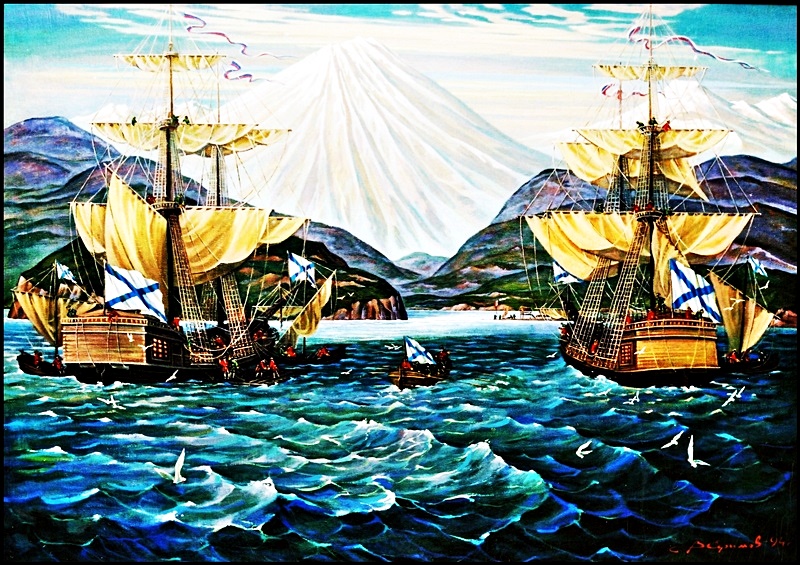

«Святой апостол Пётр» и «Святой апостол Павел»

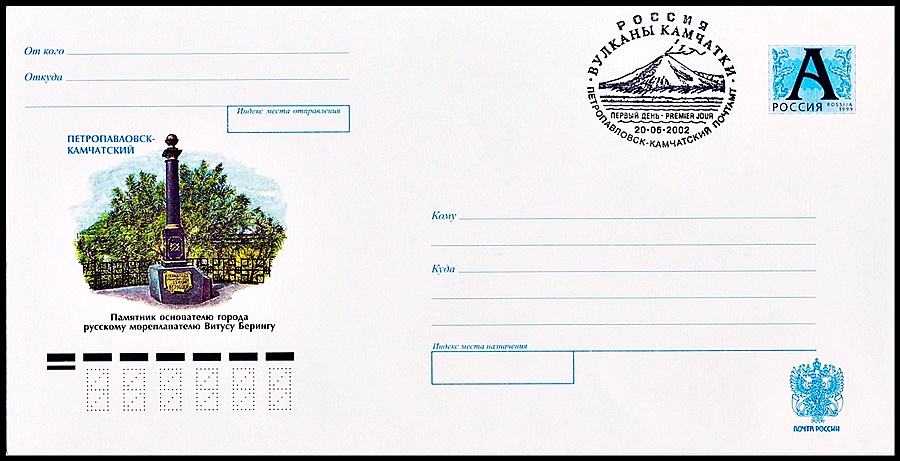

Петропавловский острог основан Витусом Берингом на месте селения Аушин (6) 17 октября 1740 года. Назван в честь кораблей «Святой апостол Пётр» и «Святой апостол Павел», на которых прибыла экспедиция.

В 1812 году получает статус города и имя Петропавловская гавань. В 1854 году состоялась Петропавловская оборона - сражение против английского и французского флота, закончившееся победой защитников города. Несмотря на победу, город был вскоре оставлен из-за трудностей со снабжением.

В 1909 году вновь образована Камчатская область с центром в Петропавловске. В 1924 году город меняет имя на Петропавловск-Камчатский, чтобы отличаться от своего собрата в Казахстане. Во время Второй мировой здесь строится торговый порт.

31 октября 1972 года Петропавловск-Камчатский награждается орденом Трудового Красного Знамени. В 2011 году городу присвоено почётного звание «Город воинской славы».

Среди достопримечательностей следует отметить памятник основателю города Витусу Берингу. Из любой точки города бросаются в глаза вулканы. Туристов привлекает мемориальный комплекс сопки Никольской, установленный в честь победы над английским и французским флотом, а также камчатский государственный объединенный музей и Научный музей Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Неизменный интерес вызывает природа Петропавловска-Камчатского: гейзеры, дары моря и знаменитые камчатские медведи.

День города жители Петропавловска-Камчатского отмечают 17 октября. Но сами праздничные мероприятия могут не совпадать с этой датой и в последние годы проходят в сентябре.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пн, 20.10.2025, 22:48 | Сообщение # 31 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

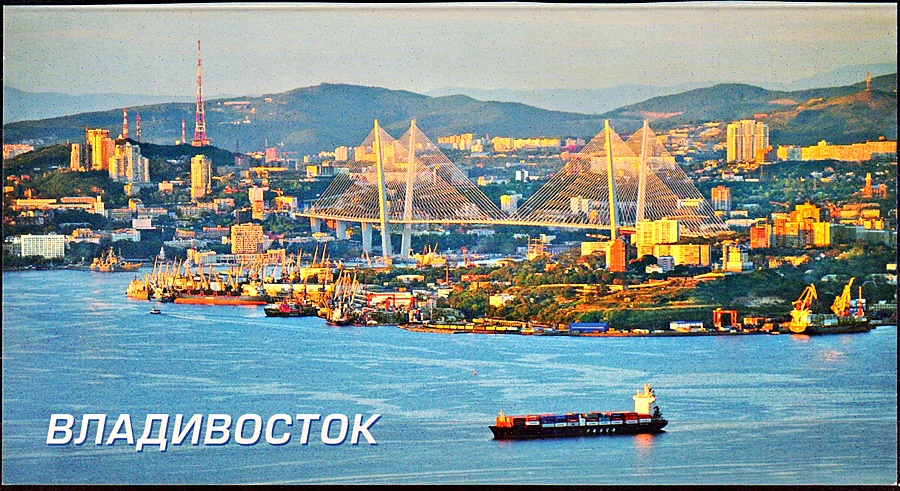

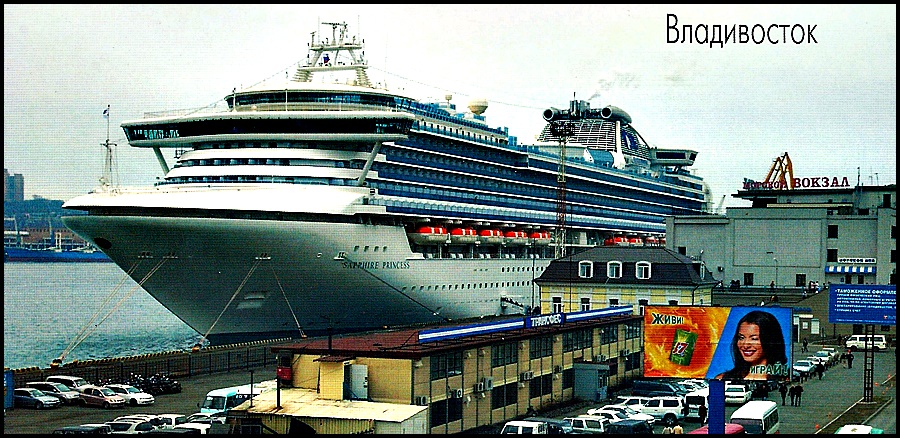

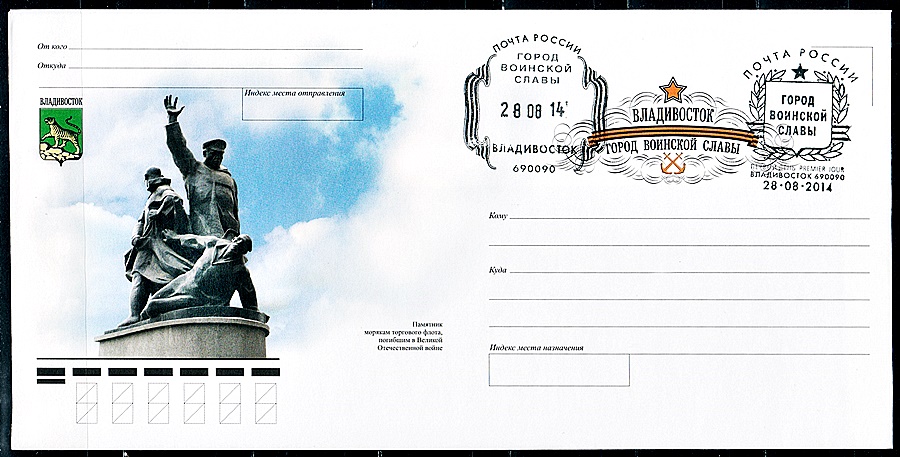

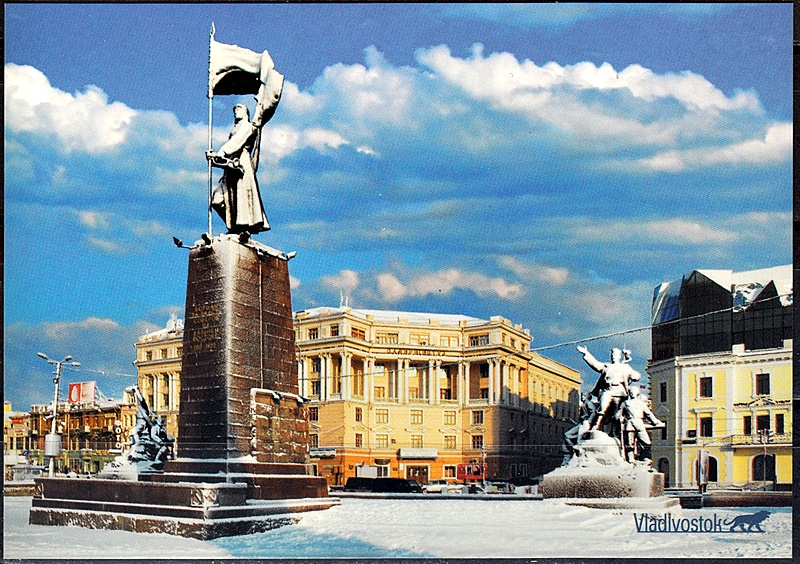

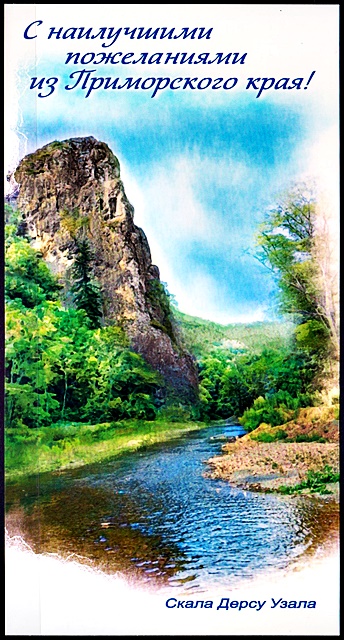

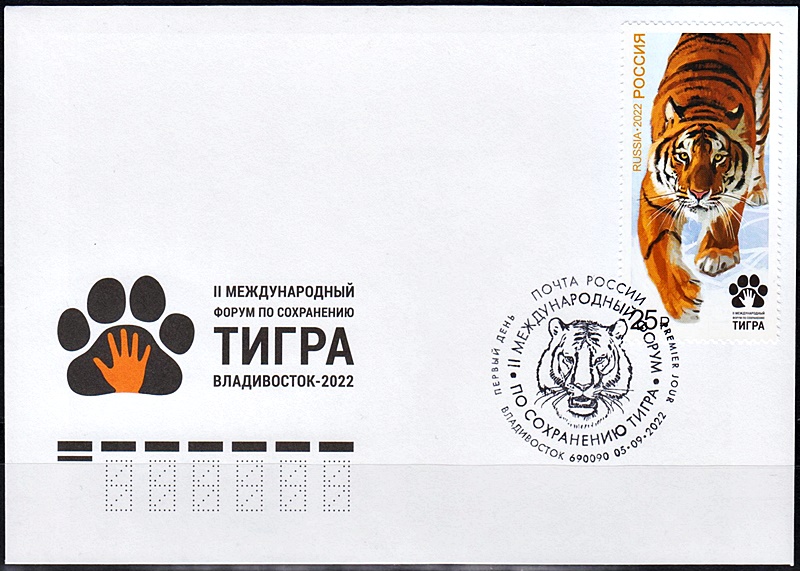

| День образования Приморского края

20 октября отмечается День образования Приморского края.

Официально этот праздник появился в календаре в 1995 году, когда был принят и обнародован действующий Устав Приморского края. Но сначала отмечался 25 октября.

Именно в этот день в 1922 году произошло другое важное историческое событие: Приморье было освобождено от интервентов. Во Владивосток вошли части народно-революционной армии Дальневосточной республики, положив конец почти пятилетней интервенции и братоубийственной гражданской войне на Дальнем Востоке.

25 октября 1922 года вошло в историю Приморья как большой праздник. Память об этом событии была увековечена в 1923 году, когда жители Владивостока переименовали улицу Алеутскую в улицу 25 Октября. Правда, через 75 лет, в 1998 году, улице вновь было возвращено ее историческое название — Алеутская.

На октябрь приходится еще одна важная для Приморья дата — 20 октября. В этот день в 1938 году Приморский край в результате подписания указа Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский край» получил свое современное название и обрел нынешний административно-территориальный статус.

Поэтому в 2019 году решением законодательного собрания Приморья дата празднования Дня Приморского края была перенесена на 20 октября.

Маяк Токаревская кошка

Маяк Басаргина

Сегодня территория Приморского края граничит с Хабаровским краем, КНР, КНДР, с юга и востока омывается Японским морем.

Административный центр — город Владивосток.

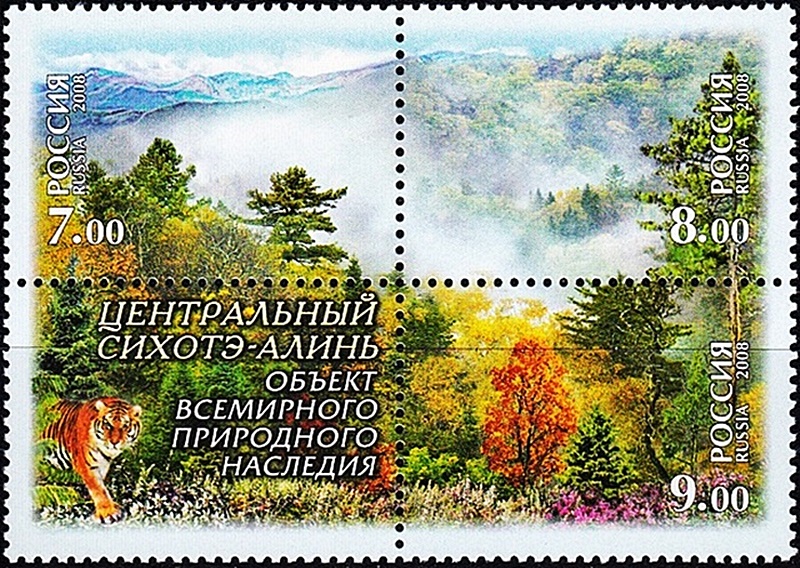

Приморский край славится своими заповедниками, заказниками, национальными и природными парками. Здесь находятся Дальневосточный морской заповедник — единственный в России заповедник, 98 процентов которого занимает водная среда, заповедник Кедровая Падь — один из старейших в России, организованный в 1916 году, а также Сихотэ-Алинский государственный заповедник, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он создан для того, чтобы восстановить популяцию соболя, а также создать условия, при которых за амурским тигром можно наблюдать в его естественной среде обитания.

Традиционно к Дню Приморского края во многих учреждениях образования и культуры проходит множество праздничных мероприятий — концерты, выставки, конкурсы, конференции, открытые уроки, ярмарки, массовые гуляния и т.д.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Ср, 22.10.2025, 13:53 | Сообщение # 32 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

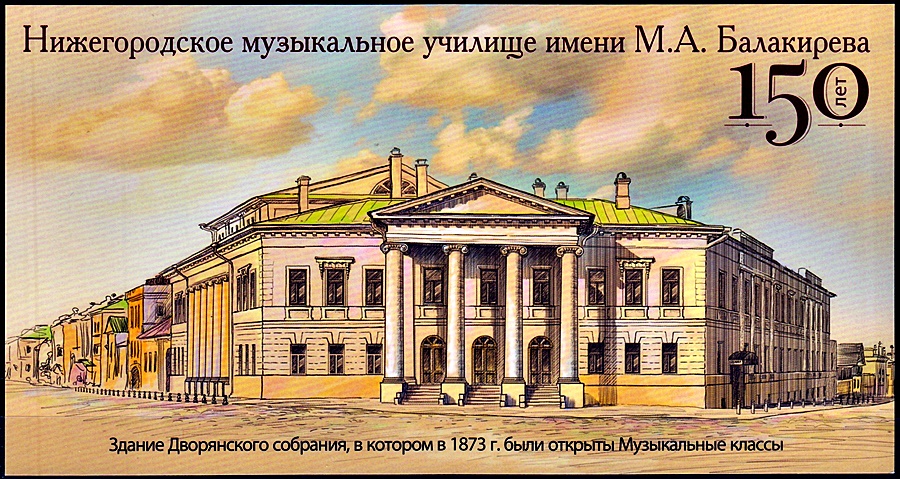

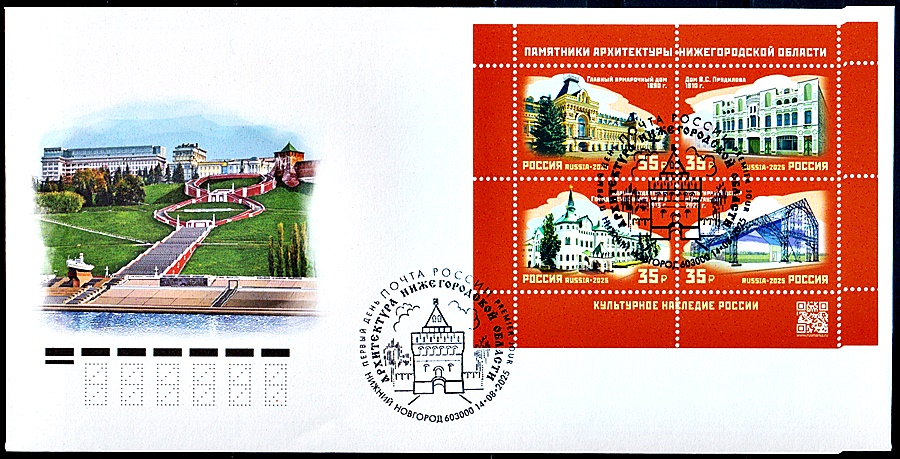

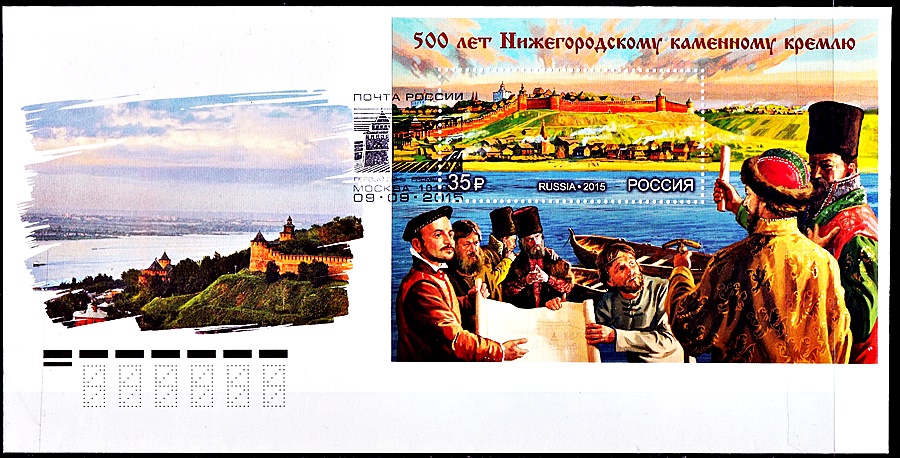

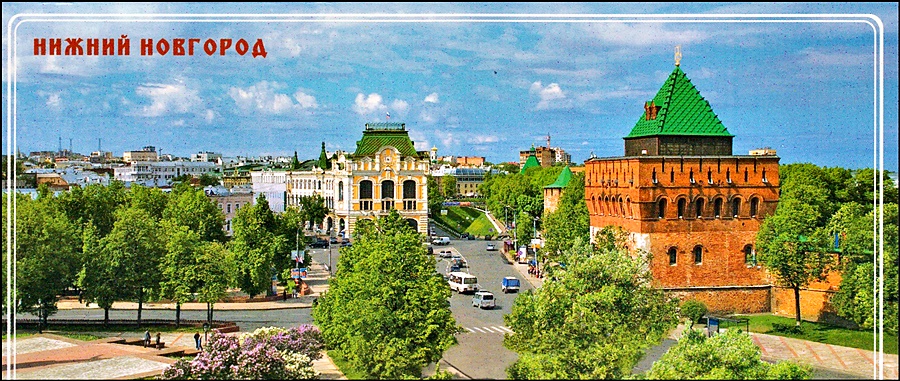

| 22 октября 1990 года - городу Горькому возвращено его историческое название – Нижний Новгород

Городу Горькому возвращено его историческое название – Нижний Новгород

История города начинается в 1221 году, когда у места слияния великих русских рек – Волги и Оки князем Юрием (Георгием) Всеволодовичем как опорный пункт обороны русских границ от мордвы, черемисов и татар. Город получил название "Нижний", как предполагают историки, из-за расположения в "низовских" землях относительно Новгорода Великого.

С конца XV века на многие десятилетия Нижний становится надежным оплотом Москвы в борьбе за великий речной путь. В это время в городе возводится каменный кремль, ставший выдающимся сооружением русского фортификационного искусства. От стен этого кремля зимой 1612 года выступило ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским для борьбы с польско-литовскими захватчиками.

Со взятием Иваном Грозным Казани, а затем и Астрахани Нижний Новгород стал центром, через который шла вся торговля русского государства с востоком.

На XVIII век приходится возвышение Нижнего Новгорода как административного центра. С 1714 года город стал губернским, а с 1779 по 1796 год – центром Нижегородского наместничества, включавшего в себя в разное время Вятскую, Костромскую, Пензенскую губернии и Алатырскую провинцию.

На рубеже XVIII и XIX веков Нижний Новгород стал крупным научным и культурным центром страны. Здесь жили механик-самоучка И. Кулибин, математик Н. Лобачевский, видный педагог И. Кужелев, историк Н. Ильинский, писатель-путешественник В. Баранщиков и многие другие.

7 октября 1932 года, в связи с 40-летием литературной и общественной деятельности главного пролетарского писателя – Максима Горького, Нижний Новгород был переименован в город Горький. Решение о переименовании города и области было принято указом ВЦИК и постановлением президиума крайисполкома. Соответствующее решение в самом Нижнем Новгороде было воспринято весьма неоднозначно. Одним из тех, кто не одобрил смену названия города, стал сам Горький. В письме Федору Хитровскому (нижегородскому журналисту и краеведу) 19 февраля 1933 года из Соренто он писал: "Сегодня первый раз писал на конверте вместо Н. Новгород – Горький. Это очень неловко и неприятно".

22 октября 1990 года городу было возвращено его историческое название. Сегодня Нижний Новгород является одним из 100 городов в мире, представляющих, по мнению ЮНЕСКО, мировую культурную ценность: здесь расположен уникальный Нижегородский Кремль с Михайло-Архангельским кремлевским собором – древнейшим каменным храмом города (сооружен в ознаменование победы народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского в начале XVII века). В соборе погребен прах Козьмы Минина. В городе также сохраняются монастырские комплексы, редкие по историко-архитектурным особенностям для России XVII-ХIХ веков.

Нижний Новгород пятый по численности населения город в Российской Федерации.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Чт, 06.11.2025, 18:43 | Сообщение # 33 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

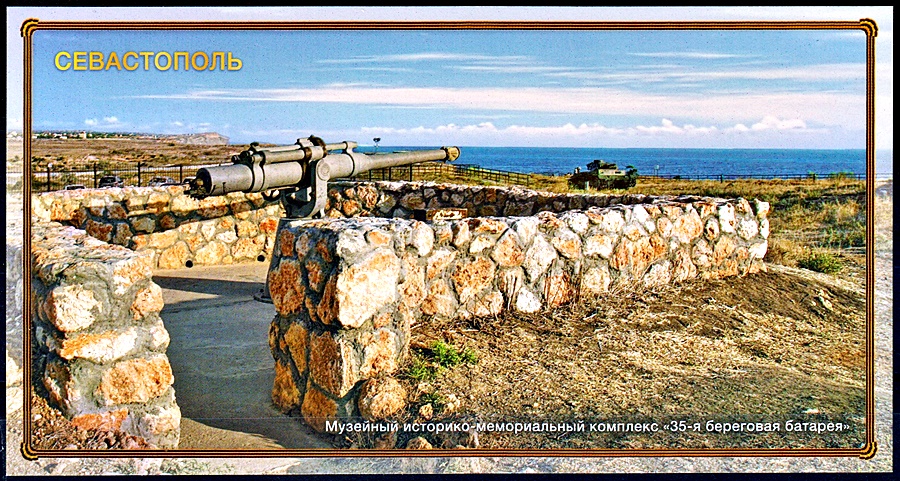

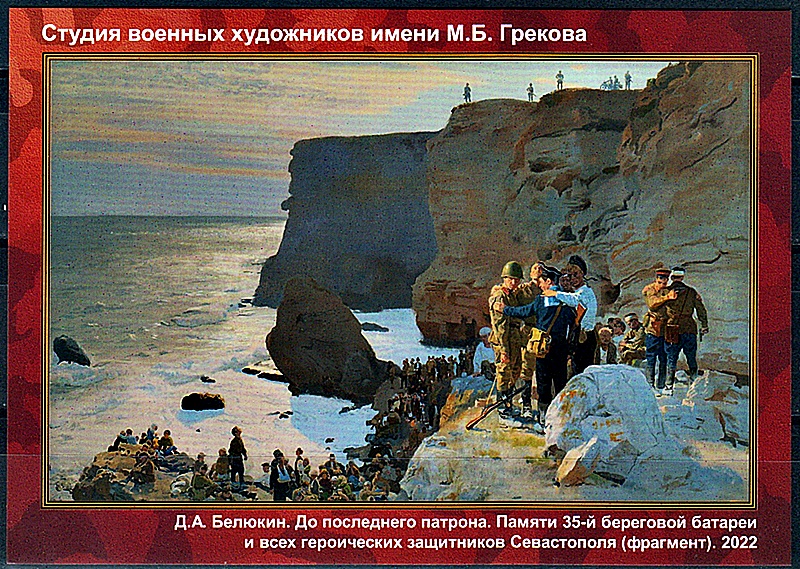

| 30 октября 1941 г. 84 года назад

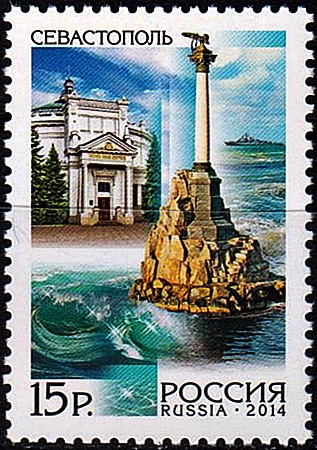

Началась героическая оборона Севастополя

До Великой Отечественной войны (1941-1945) Севастополь был подготовлен только для обороны с моря и воздуха. Севастопольский гарнизон насчитывал около 23 тысяч человек и имел около 150 полевых и береговых орудий, 82 самолета. Оборона с моря осуществлялась береговой артиллерией и кораблями Черноморского флота.

Система сухопутной обороны города стала создаваться с июля 1941 года. Она состояла из трех рубежей: передового, главного и тылового, оборудование которых к моменту выхода противника на ближние подступы к городу не было закончено. Всего было сооружено 82 артиллерийских дота с морскими орудиями и 220 пулеметных дотов и дзотов, 33 километра противотанкового рва, 56 километров проволочных заграждений, установлено 9600 мин.

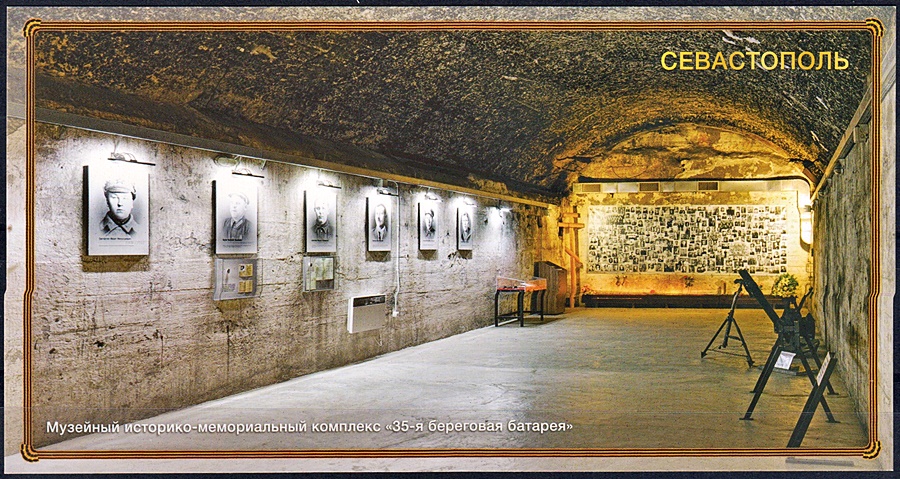

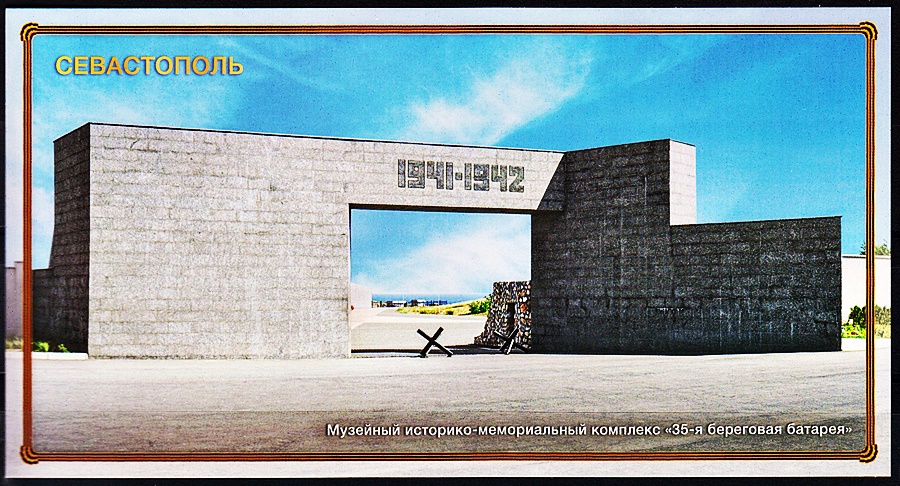

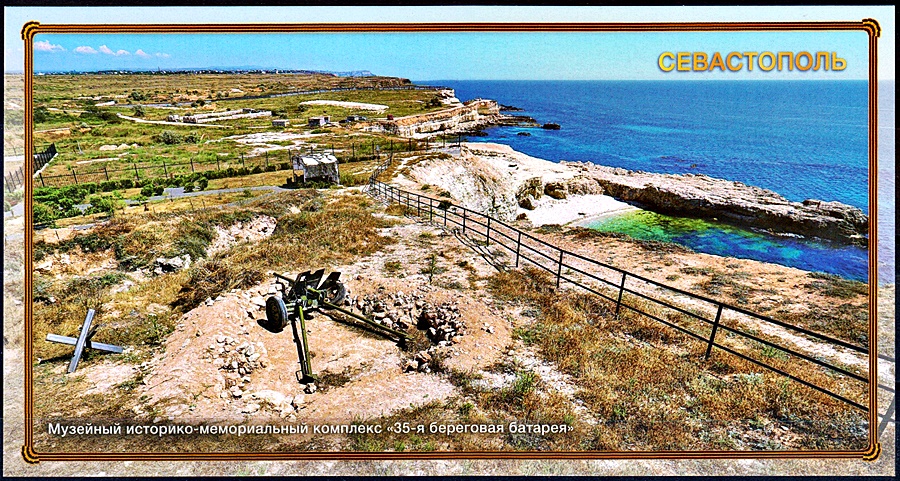

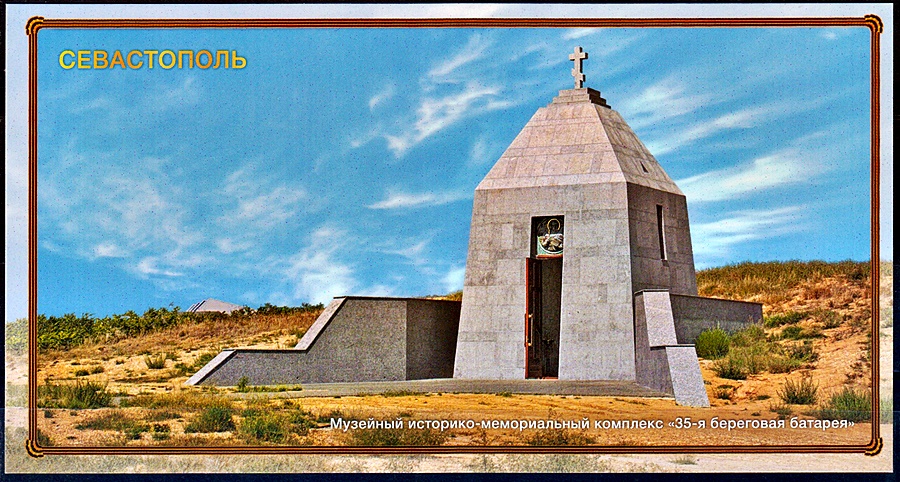

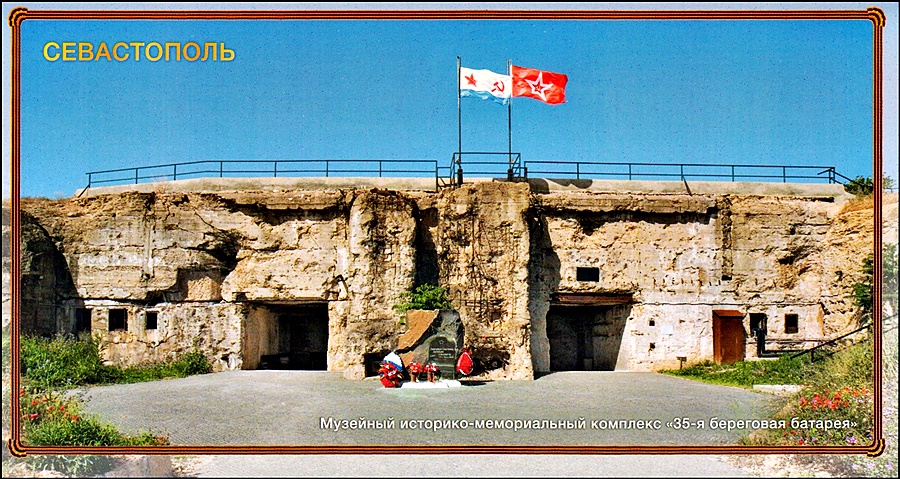

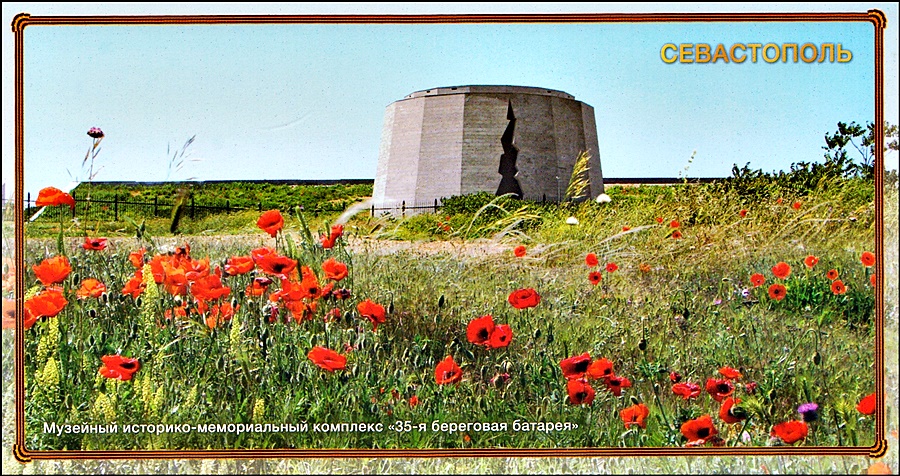

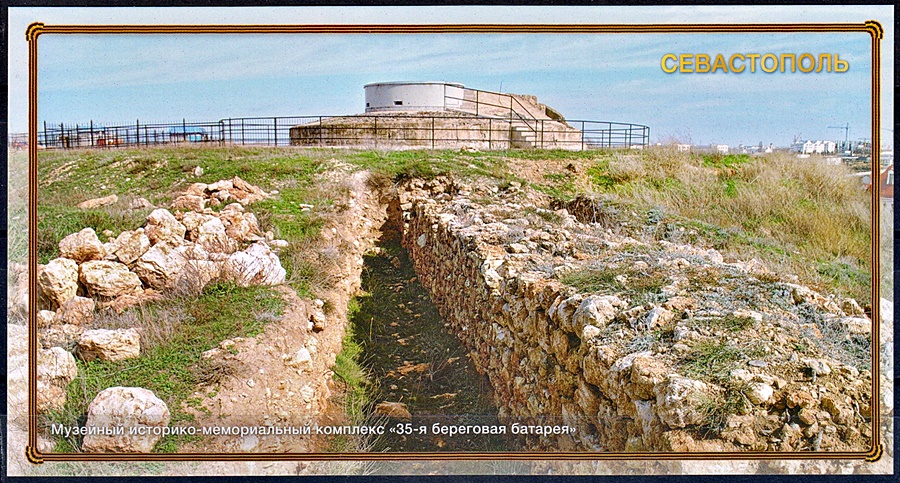

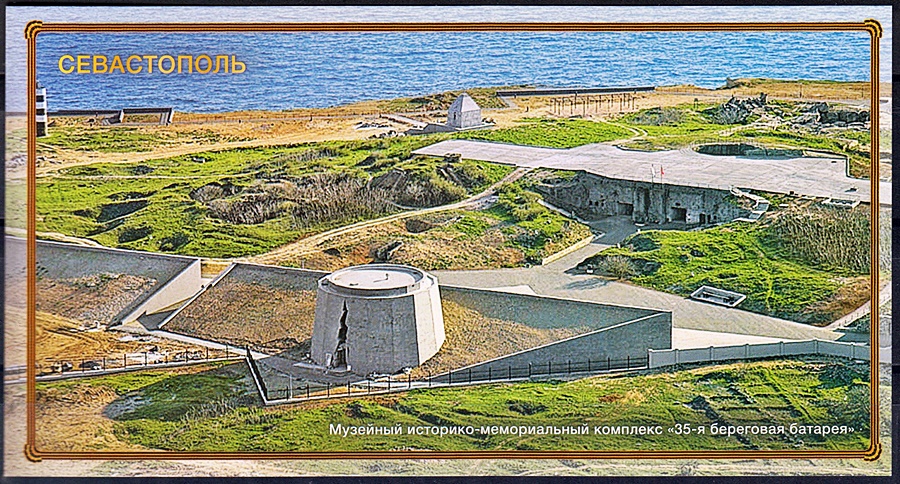

Севастополь. Музейный историко-мемориальный комплекс "35-я береговая батарея".

Музейный историко-мемориальный комплекс "35-я береговая батарея".

Севастопольские маки

Батарея № 35, несмотря на ряд злоключений, связанных с техническими неполадками орудий в Великой Отечественной войне, героически действовала на протяжении практически всей обороны Севастополя 1941—1942 годов.

Войска 11-й немецкой армии, прорвавшиеся в октябре 1941 года в Крым, 30 октября и в ближайшие последующие дни предприняли попытку с ходу овладеть городом.

Эти попытки были отражены севастопольским гарнизоном при поддержке корабельной артиллерии и авиации. В первых же боях защитники города проявили стойкость и героизм, сопротивляясь ударам превосходящих сил врага. Большую помощь в обороне оказывало население города.

После провала попытки сразу овладеть Севастополем немецкое командование предприняло еще три крупных наступления на город – в ноябре и декабре 1941 года, а также в мае-июне 1942 года. Особенно мощной была третья атака. Противник имел двукратное превосходство в живой силе, более чем трехкратное в артиллерии, десятикратное в танках и самолетах.

Оборона Севастополя продолжалась 250 дней. Она имела важное военно-политическое и стратегическое значение, сковав крупные силы противника на южном крыле советско-германского фронта и не позволив ему развернуть наступление на Кавказ. В ходе обороны было достигнуто четкое взаимодействие между армией, флотом и авиацией в результате создания единого командования и правильной организации управления.

В борьбе за город противник потерял около 300 тысяч человек убитыми и ранеными. Севастопольская оборона вошла в историю как пример массового героизма и самопожертвования защитников города. Более 30 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

22 декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону Севастополя», которой награждено свыше 30 тысяч человек. В 1945 году Севастополь был назван городом-героем.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вс, 07.12.2025, 14:31 | Сообщение # 34 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

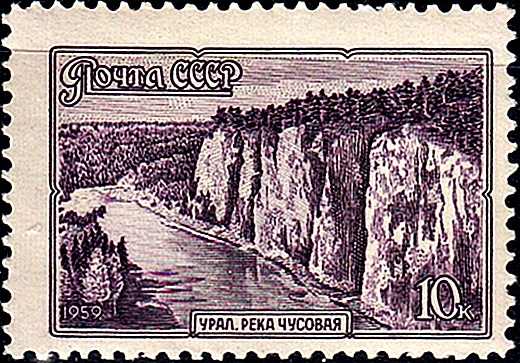

| День Пермского края

В 2025 году эта дата — 7 декабря

Праздник, в который жители Пермского края — субъекта Российской Федерации, расположенного на востоке Европейской части страны, — чествуют свой регион, появился в календаре 27 апреля 2007 года. В этот день был издан Устав Пермского края, в котором и была установлена новая дата.

День Пермского края, отмечаемый в первое воскресенье декабря, должен напоминать об образовании региона: 1 декабря 2005 года президент России Владимир Путин подписал закон об объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Такое решение было принято в ходе референдума, который состоялся 7 декабря 2003 года, и в котором приняли участие жители обоих субъектов.

На сегодняшний день Пермский край считается одним из экономически развитых регионов страны. Основу благосостояния края составляет промышленный комплекс, в который входят химические, нефтехимические, металлургические, машиностроительные и лесоперерабатывающие предприятия.

<a class="link" href="/go?https://imgfoto.host/i/%D0%B1%D0%B7-5.OYhbHI" title="https://imgfoto.host/i/%D0%B1%D0%B7-5.OYhbHI" rel="nofollow" target="_blank">

</a> </a>

Регион занимает территорию более 160 тыс. квадратных километров. На севере он граничит с Республикой Коми, на западе — с Кировской областью и Удмуртской Республикой, на юге — с Республикой Башкортостан, на востоке — со Свердловской областью. Административный центр — город Пермь.

<a class="link" href="/go?https://imgfoto.host/i/%D0%B1%D0%B7-9.OYhNgy" title="https://imgfoto.host/i/%D0%B1%D0%B7-9.OYhNgy" rel="nofollow" target="_blank">

</a> </a>

В последние годы Пермь получила в России известность как столица современного искусства, которое процветает здесь во всех его проявлениях: от театра до живописи, от архитектуры до графики.

В то же время в Пермском крае сохраняются исторические памятники, в том числе старинные монастыри и храмы, расположенные на территории региона.

В День Пермского края для жителей проводятся многочисленные праздничные мероприятия — концерты, выставки, чаепития, фестивали… Центром проведения праздничных мероприятий остается, конечно, Пермь, но и в других городах края в эти дни проходит немало интересных событий.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Сб, 03.01.2026, 09:57 | Сообщение # 35 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

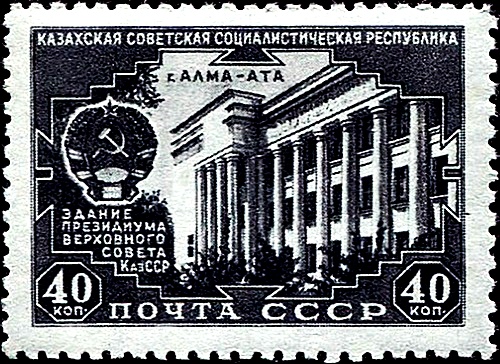

| 03.01.1911 год.

Землетрясение в долине р. Кебин, в результате чего разрушается г. Верный (ныне Алма-Ата).

3 января 1911 года сильнейшее землетрясение разрушает город Верный (современная Алма-Ата) в Туркестане. Сила подземного толчка в городе Верном (составила 9—10 баллов и привела к значительным разрушениям и человеческим жертвам. Землетрясение еще называют Кеминским по названию эпицентра - долины реки Чон-Кемин.

Несмотря на мощность землетрясения, число жертв было сравнительно невелико, так как оно произошло в негустонаселённой горной местности, где люди, в основном, селились в лёгких юртах. По сведениям геолога Карла Ивановича Богдановича, в результате землетрясения было убито 452 и ранено 740 человек, разрушено 1094 дома и 4545 юрт, также умерло около 13 000 голов скота.

В актах оценочной комиссии приводятся немного другие цифры: число полностью разрушенных жилых домов составило 616, требующих капитального ремонта — 301, домов с более лёгкими повреждениями фундаментов, печей и штукатурки — 1010, разрушенных торговых помещений и складов — 121, повреждённых — 397, нежилых разрушенных построек — 3000, повреждённых — 2000. В некоторых участках города образовались глубокие разрывы почвы в виде трещин, достигавших 1 метра в ширину и 5 метров в глубину. Всего погибших насчитывалось 390 человек, при этом только 44 из них — в самом городе Верном.

Андрей Павлович Зенков вспоминал: «Услышал гул, затем вместе со стулом оказался на полу. Стены трещат, стекла лопаются, со стен картины валятся, штукатурка сыплется! Выбежав на улицу, понял, что началось землетрясение, падая, побежал к собору! Подбежал на площадь парка, увидел собор целым и от радости плакал, смеялся и кричал: «Ура-а! Победа, ребята!».

А потом выяснилось, что в эту ночь к собору сбежались почти все его строители. Кафедральный собор, высотой в 56 метров с крестами, выдержал землетрясение, более чем в 9 баллов». Стоит заметить, что собор стоит на своем месте до сих пор.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вт, 20.01.2026, 17:51 | Сообщение # 36 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

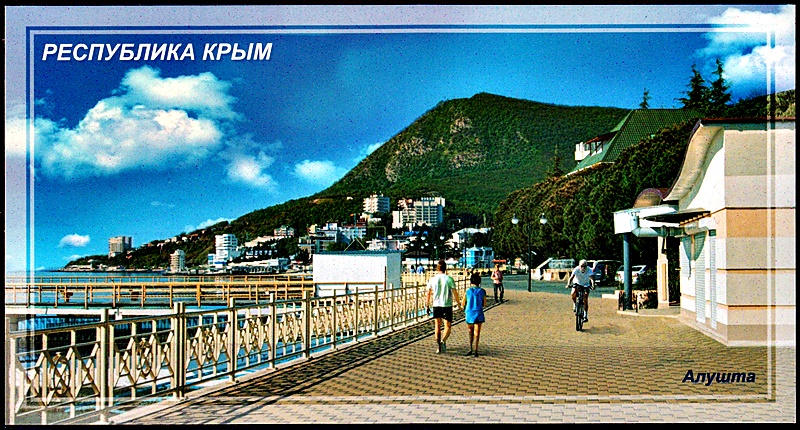

| 20 января "День Республики Крым" !

День Республики Крым

20 января отмечается День республики Крым. Эта дата установлена законом РК "О праздниках и памятных датах в Республике Крым" и учреждена в честь восстановления Крымской автономии по результатам референдума 20 январе 1991 года.

Тогда, более четверти века назад, прошел первый всекрымский референдум. На нём жители высказались за восстановление Крымской автономии.

Референдум о государственном и правовом статусе Крыма состоялся 20 января 1991 года и стал первым в истории Советского Союза. Плебисцит провели на основании "Временного положения о референдуме и порядке его проведения на территории Крымской области" и "Декларации о государственной и правовом статусе Крыма", которые Крымский областной Совет народных депутатов принял в ноябре 1990 года.

В частности, в декларации отмечалось: "Крымский областной Совет народных депутатов считает указ президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 года и Закон РСФСР от 25 июня 1946 года, упразднившие Крымскую АССР, неконституционными и заявляет о праве народов Крыма на воссоздание государственности в форме Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора".

На референдум был вынесен вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?" Положительно на него ответили 1 млн 343 тыс 855 человек (93,26%). Всего же в референдуме участвовали 81,3% крымчан, обладавших правом голоса.

20 января 1991 года в Крымской области Украинской ССР состоялся референдум по вопросу возвращения региону статуса автономной республики, которого он был лишен в 1945 году. Это был первый плебисцит в истории СССР. На референдуме крымчане высказались за автономию Крыма – начат путь в родную гавань длиной 23 года.

Итоги такого волеизъявления предусматривали воссоздание на полуострове Крымской АССР, которая на момент упразднения находилась в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Однако Верховный Совет Украинской ССР, в состав которой в момент проведения референдума входил Крым, 12 февраля 1991 года принял закон "О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики", которым, признав референдум и его результаты, оставил Крым в составе УССР.

Согласно данному Закону высшим органом государственной власти на территории Крымской АССР временно (до принятия Конституции Крымской АССР и создания конституционных органов государственной власти) был признан Крымский областной Совет народных депутатов.

Традиционно в День Республики всех крымчан с праздником поздравляет руководство региона, а по всему Крыму проходят различные праздничные мероприятия и акции, направленные на воспитание у всех жителей Крыма чувств патриотизма, любви и гордости за свою малую Родину.

С 18 марта 2014 года политический статус Автономной Республики Крым – субъект Российской Федерации – Республика Крым. Крым наравне с городом Севастополем вошел в состав России. Соответствующий документ подписали президент России В.В. Путин, руководители Крыма и мэр Севастополя.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |