|

Искусство на почтовых марках

|

|

| Sokol | Дата: Пн, 28.07.2025, 18:36 | Сообщение # 226 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

| «Крещение Руси» — фреска русского художника Виктора Васнецова во Владимирском соборе в Киеве, созданная в 1895—1896 годах. Расположена над входом на хоры.

Виктор Васнецов был приглашён для росписей Владимирского собора в 1885 году; позднее к нему присоединились Михаил Нестеров, Павел Сведомский, Вильгельм Котарбинский и некоторые другие художники. «Крещение Руси» стало одной из центральных композиций собора, в основу программы отделки которого «было положено осмысление религиозной истории России и её включённости в мировую культуру и историю через Византию»

Картина известного художника В. М. Васнецова запечатлевает один из особенно важных моментов истории древней Руси.

Она красочно изображает сцену крещения Руси в 988 году, когда великий князь Владимир провёл массовое крещение русского народа.

Сам по себе Васнецов наиболее известен как автор картин на религиозную тематику. Несмотря на религиозный сюжет, эта картина написана совсем не в иконописном стиле, она красочна и эмоциональна.

Он мастерски подчёркивает важность события, и хорошо прописал все эмоции на лицах всех участников совершаемого таинства.

Основное действующее лицо этого полотна, князь Владимир, он изображён в самом центре и привлекает внимание роскошной одеждой с золотой сияющей вышивкой.

Он возвышается над окружающей его толпой, стоя на расшитом ковре, и простирает руки к небу, прося у Господа благодати и милости для всех.

Свет, идущий с небес, в которых видны лики наблюдающих за происходящим ангелов, освещает Владимира, усиливая ощущения атмосферы важности и торжественности события. Рядом стоят служители церкви, облачённые в белое, они держат деревянный крест и икону Божьей Матери, помогая князю в совершении обряда.

На нижнем плане изображена людская масса, в которой преобладают бедные крестьяне. Все они собрались, чтобы опуститься в воду для принятия обряда крещения.

Эти люди бедны и измученны, их одежда ветхая и рваная, они покорно спускаются к водам реки и заходят в неё, принимая новую веру.

Пожилой служитель с достоинством проводит духовный обряд, а на заднем плане можно увидеть сотни пришедших, терпеливо ожидающих своей очереди.

На лицах крестьян преобладают эмоции недоверия и страха, но вместе с тем присутствует и надежда на улучшение жизни.

Все они ждут Божьей благодати, несмотря на свои страхи и сомнения.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Чт, 07.08.2025, 20:11 | Сообщение # 227 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

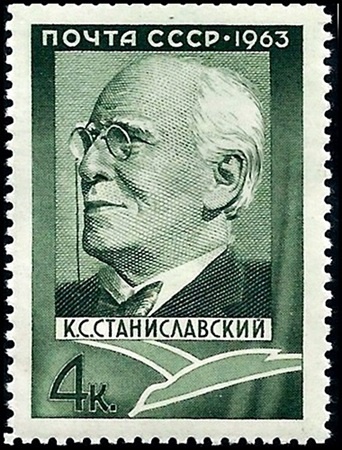

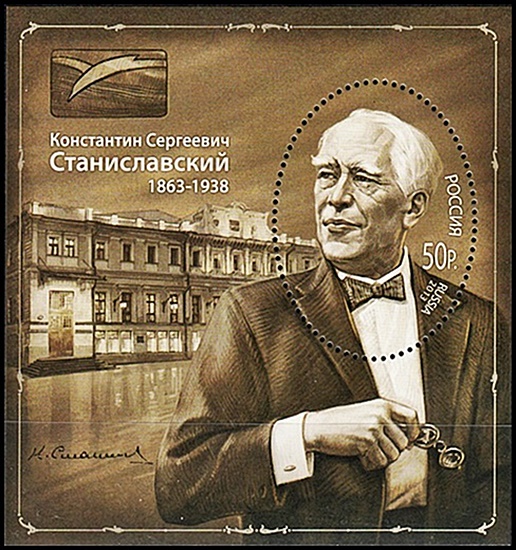

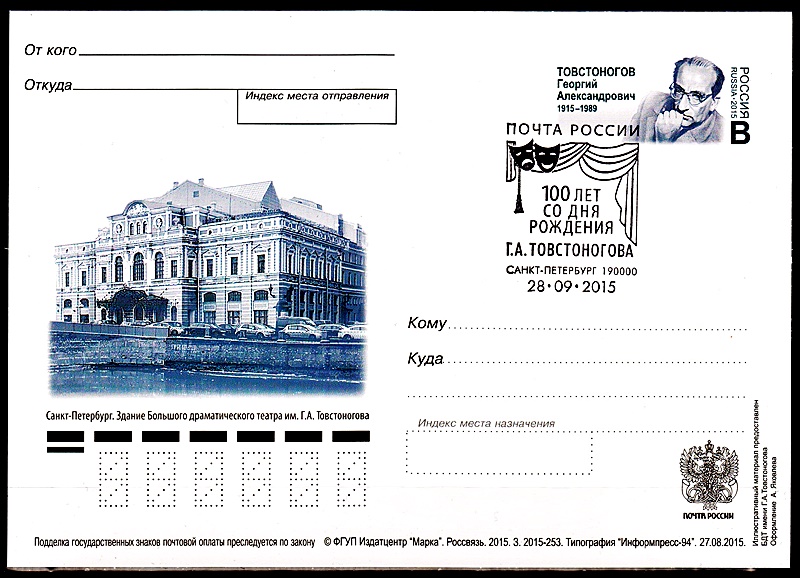

| 7 августа - День Памяти Константина Сергеевича Станиславского

7 августа 1938 года скончался Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев) театральный режиссёр, актёр и педагог, теоретик, реформатор театра. Первый Народный артист СССР.

17 января 1863 года в Москве родился Константин Сергеевич Станиславский (наст. фамилия Алексеев) - русский театральный режиссёр, актёр и педагог, теоретик и реформатор театра, основатель Московского Художественного театра. Создатель знаменитой актёрской системы, которая имеет огромную популярность в России и в мире и которая носит его имя. Первый Народный артист СССР.

«Любите искусство в себе, а не себя в искусстве», – Станиславский...

Родился в семье преуспевающего потомственного фабриканта и промышленника Сергея Владимировича Алексеева и его жены Елизаветы Васильевны Варлей-Яковлевой. Семейство Алексеевых принадлежало к московским прогрессивным торгово-промышленным кругам, было связано кровными, дружественными и деловыми узами с Третьяковыми, Мамонтовыми и Бахрушиными. Станиславский, так же, как и его братья и сестры (всего их было девять), получил начальное образование дома, где была организована «целая гимназия». Несмотря на слабое здоровье, он занимался фехтованием, танцами, изучал иностранные языки и историю.

В январе 1885 г. Константин начинает использовать театральный псевдоним, взятый им в честь актера Маркова, выступавшего под фамилией Станиславский. В 1886 г. он был назначен казначеем Московского отделения Русского музыкального общества. Тогда же вместе с певцом и педагогом Ф. Комиссаржевским и художником Ф. Соллогубом создал Московское общество искусства и литературы. Первый его спектакль состоялся 8(20) декабря 1888 г.

К концу 1890-х в театральной среде назрела необходимость кардинальных изменений концепции театра. В 1897 г. состоялась встреча Владимира Немировича-Данченко и Станиславского в кабинете гостиницы «Славянский базар». Это первое «свидание-сидение» стало «первым моментом основания театра».

Выдающимися образцами совместного творчество Немировича-Данченко и Станиславского, составившими костяк мхатовского репертуара, стали чеховские «Три сестры», «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишневый сад». Эти спектакли были построены на принципе непрерывного развития, нахождения «объекта вне партнера», создания натуралистичной среды.

Поздние годы

В 1920-е Станиславский продолжал активно работать как режиссер и актер. После сердечного приступа в 1928 г. был вынужден оставить театр на некоторое время. В конце 1920—х и в 1930-е он обратился к теоретическим разработкам, посвященным режиссуре и актерскому мастерству. Выработанные им принципы получили название «Система Станиславского» и нашли свое отражение в книгах «Работа актера над собой» (издана посмертно в 1938 г.), «Моя жизнь в искусстве» (1924). Писательская деятельность прославленного режиссера стала своеобразным итогом его многолетнего педагогического опыта. В 1935 г. открылась последняя оперно-драматическая студия Станиславского.

Константин Сергеевич Станиславский скончался 7 августа 1938 г. от сердечной недостаточности...

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пт, 08.08.2025, 19:48 | Сообщение # 228 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

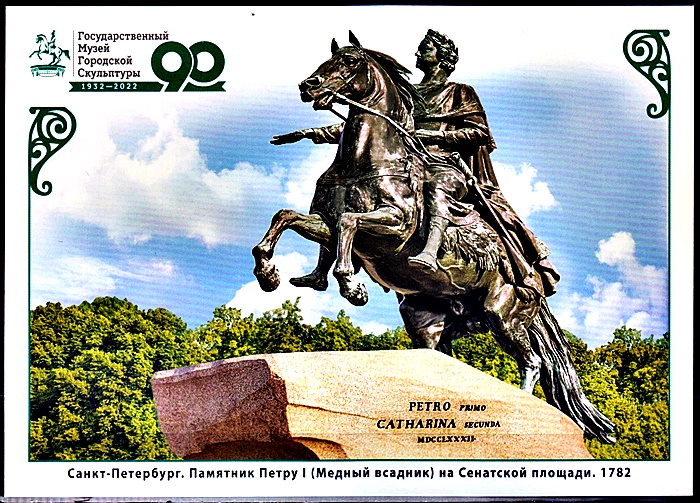

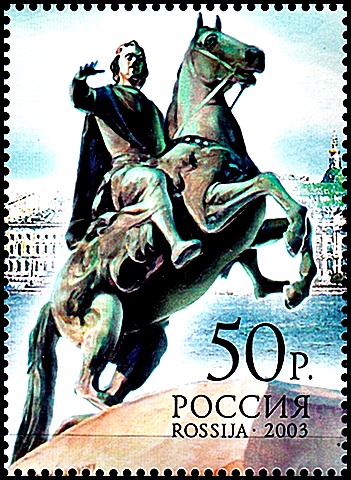

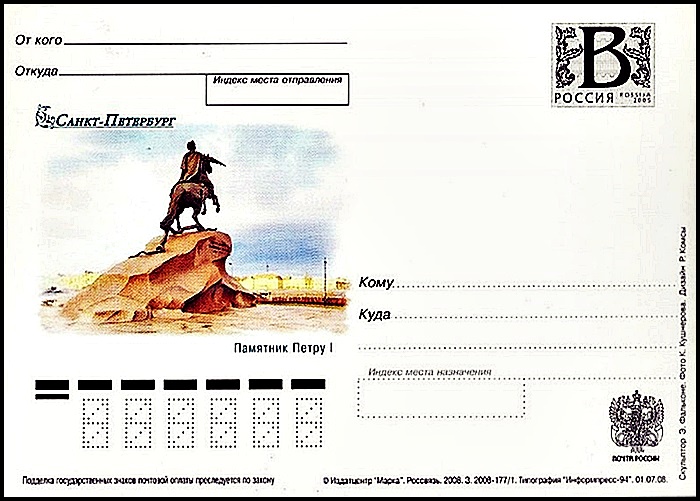

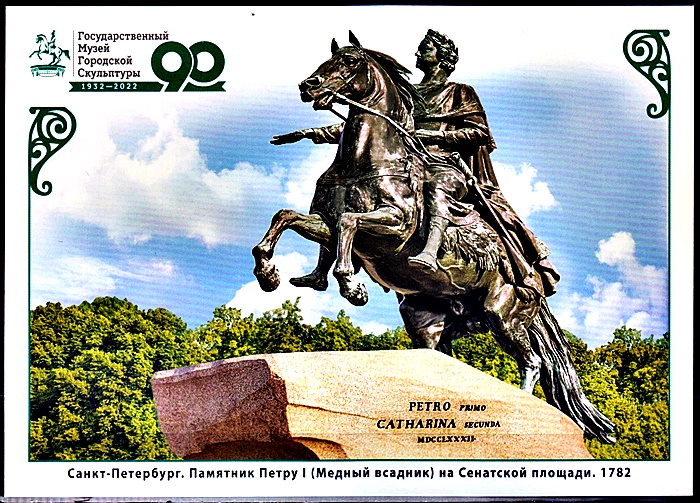

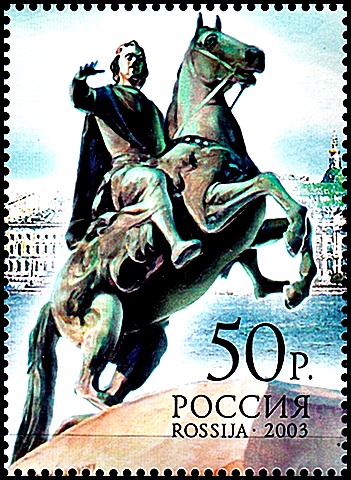

| 7(18) августа 1782 года торжественное открытие памятника Петру I ("Медный всадник")

Торжественно открыт памятник Петру I ("Медный всадник").

Памятник Петру I расположен в центре Сенатской площади в Петербурге. Автором этой грандиозной скульптуры стал французский скульптор Этьен-Морис Фальконе.

По приказу Екатерины II князь Голицын пригласил скульптора Фальконе в Санкт-Петербург. Советовали обратиться именно к этому мастеру и профессора Парижской академии живописи Дидро и Вольтер, вкусу которых царица доверяла.

Торжественное открытие памятника Петру I состоялось 18 августа 1782 года. Скульптура была закрыта от глаз наблюдателей полотняной оградой с изображением горных пейзажей. С утра шёл дождь, но он не помешал собраться на Сенатской площади значительному количеству людей. К полудню облака рассеялись. На площадь вступила гвардия. Военным парадом управлял князь Голицын.

В четвёртом часу на шлюпке прибыла сама императрица Екатерина II. Она поднялась на балкон здания Сената в короне и порфире и дала знак к открытию памятника. Ограда упала, под барабанную дробь полки двинулись по невской набережной.

По повелению Екатерины II на постаменте начертано: "ПЕТРУ первому ЕКАТЕРИНА вторая" (с другой стороны памятника надпись приведена на латыни: "PETRO prima CATHARINA secunda"). Таким образом, императрица подчеркнула приверженность петровским реформам.

Благодаря Александру Пушкину, использовавшему в своей поэме фантастический сюжет об ожившем памятнике во время потрясшего Петербург наводнения, с 1833 года бронзовый монумент Петра стали называть "Медным всадником":

Какая дума на челе!

Какая сила в нем сокрыта!

А в сем коне какой огонь!

Куда ты скачешь, гордый конь,

И где опустишь ты копыта?

О мощный властелин судьбы!

Не так ли ты над самой бездной,

На высоте уздой железной

Россию вздернул на дыбы?

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Сб, 16.08.2025, 13:26 | Сообщение # 229 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

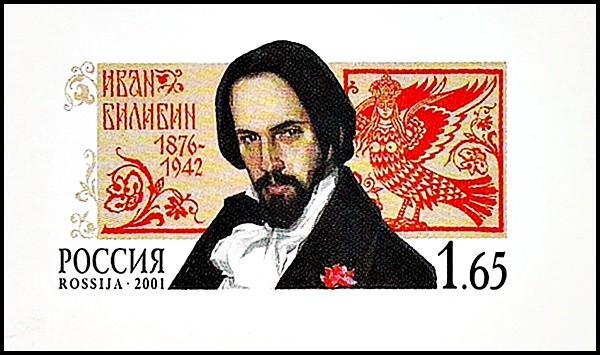

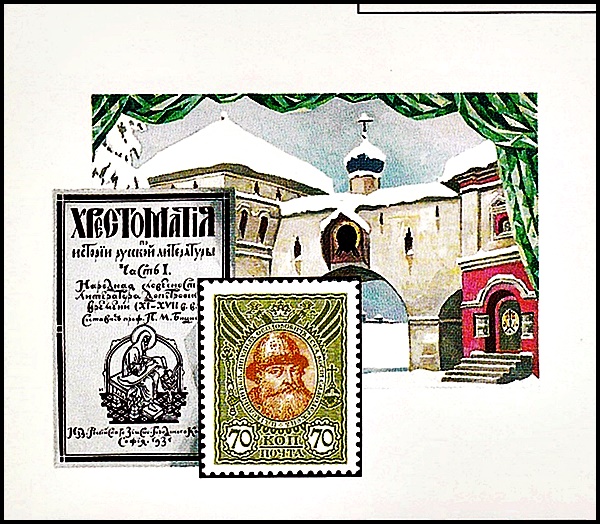

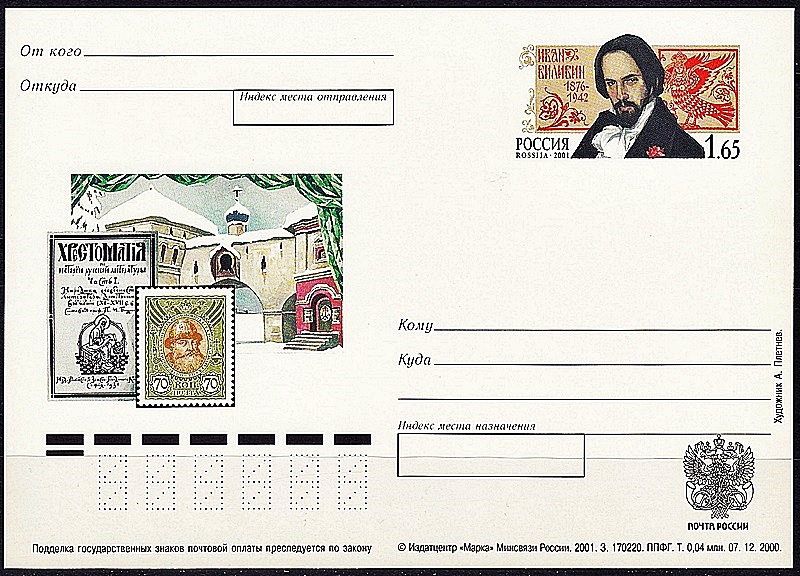

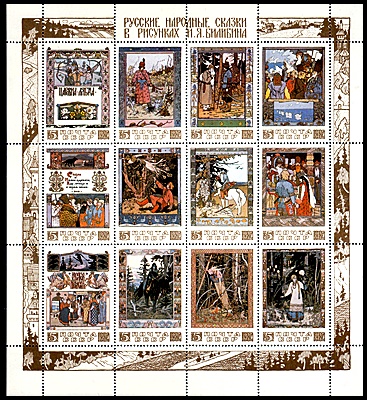

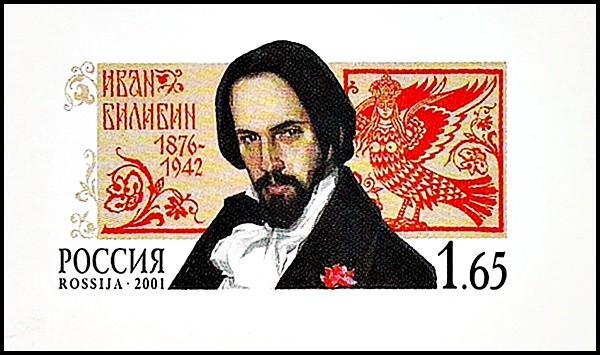

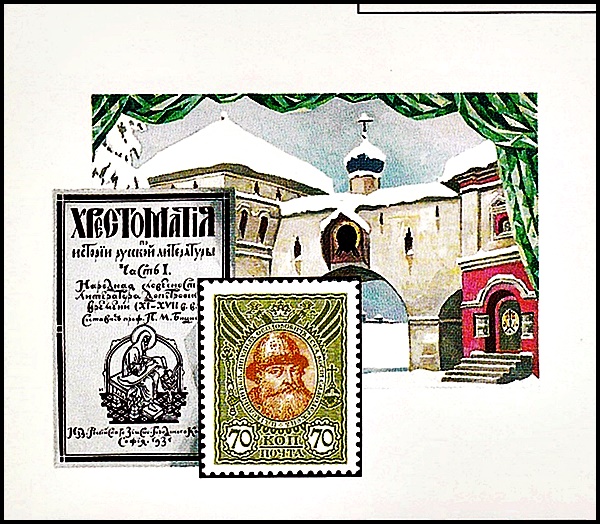

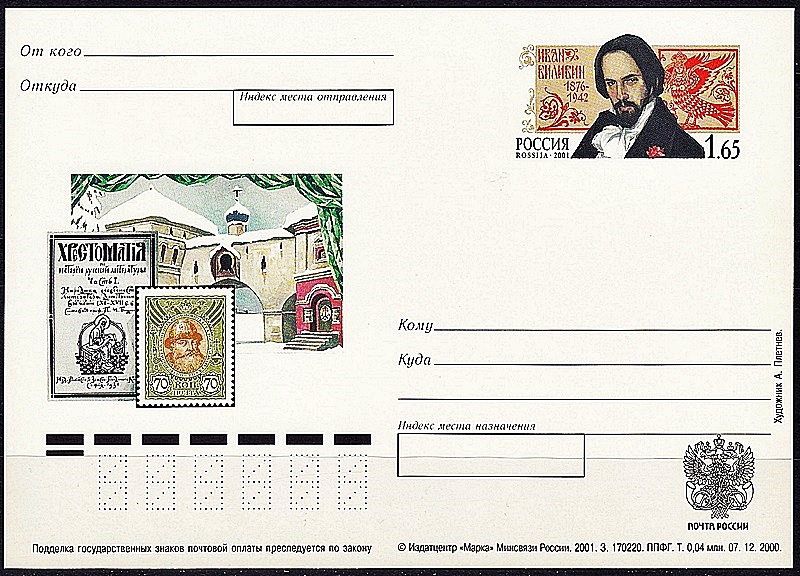

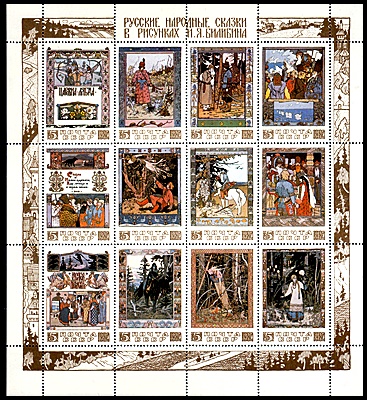

| 1876 г.

Иван Яковлевич БИЛИБИН

(16.08.1876 — 7.2.1942),

художник-график, создавший красочные иллюстрации к русским народным сказкам и произведениям А. С. ПУШКИНА.

При упоминании имени этого художника в памяти сразу же возникают иллюстрации к сказочным произведениям, выполненные в уникальном, «билибинском» стиле.

Однако работа с фольклором – лишь часть богатого наследия этого выдающегося художника. Так, именно Иваном Билибиным был создан официальный символ Российской империи, использовавшийся в период с 21 марта 1917 года до 10 июля 1918 года.

Иван Билибин (Портрет работы Б.М. Кустодиева, 1901, Русский музей, Санкт-Петербург

«Райская птица Сирин» — рисунок Ивана Билибина, созданный в 1905 году.

С приходом новой власти в родной стране, Иван Билибин в середине 1930-х создал монументальное панно «Микула Селянинович». Оно украсило советское посольство в Париже. Постепенно Билибин все чаще задумывается о том, чтобы вернуться в Петербург, который к тому времени уже был переименован в Ленинград. Возвратившись в Россию в 1937 году, художник практически до кончины продолжал трудиться, работая во Всероссийской Академии художеств и театрах.

Скончался выдающийся русский художник Иван Яковлевич Билибин 7 февраля 1942 года в блокадном Ленинграде, был похоронен в братской могиле профессоров Академии, устроенной в те трагические годы около Смоленского кладбища.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пт, 29.08.2025, 09:45 | Сообщение # 230 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

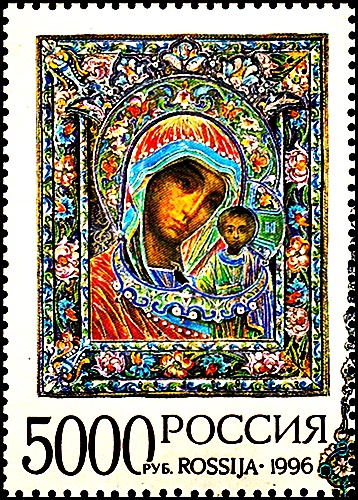

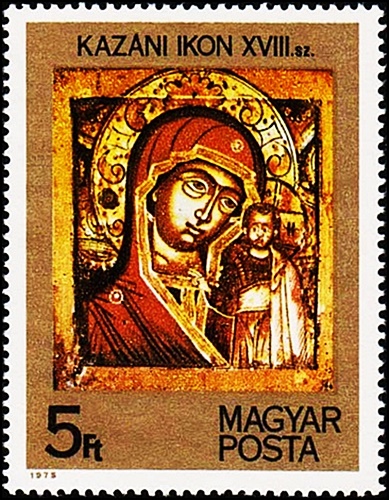

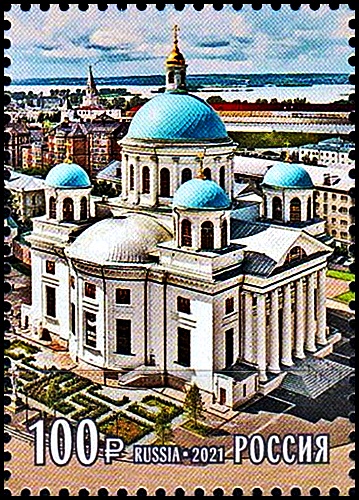

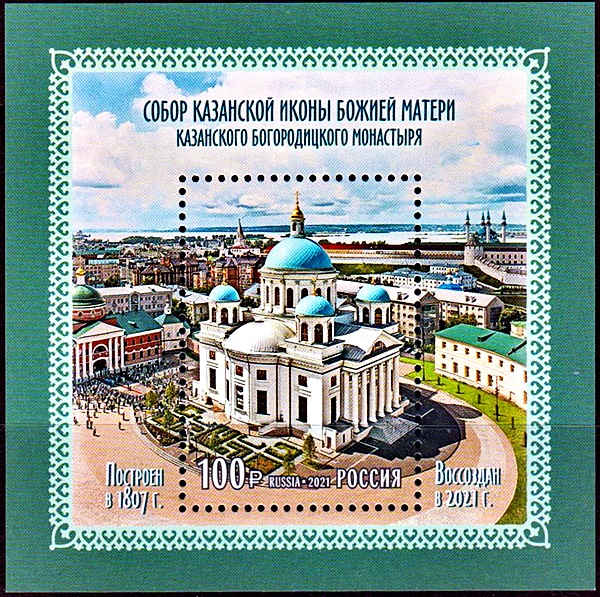

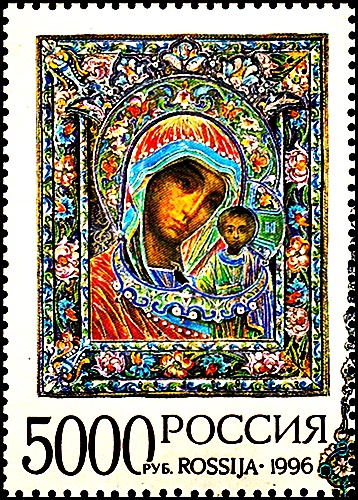

| 28 августа 2004 г. 21 год назад

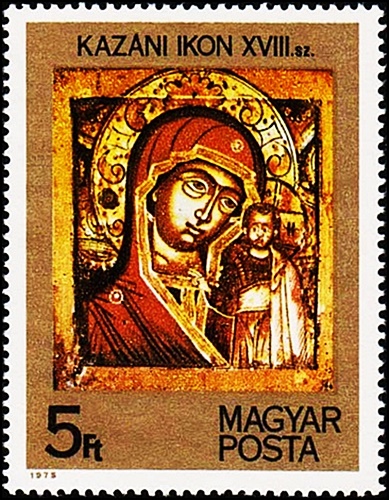

В Россию возвращена Казанская икона Божьей Матери

Чудотворная Казанская икона Божией Матери – одна из главных святынь православных христиан. Она была явлена в 1579 году, причем, обретение образа сопровождалось «многими чудотворениями».

Тогда же царь Иван Грозный основал в Казани монастырь Пресвятой Богородицы, в который и была помещена обретенная икона. С нее сделали несколько списков (копий), два из которых Русской Церковью почитались особо. Один список с иконы был прислан в народное ополчение Минина и Пожарского, которое в 1612 году освободило Москву от польских захватчиков.

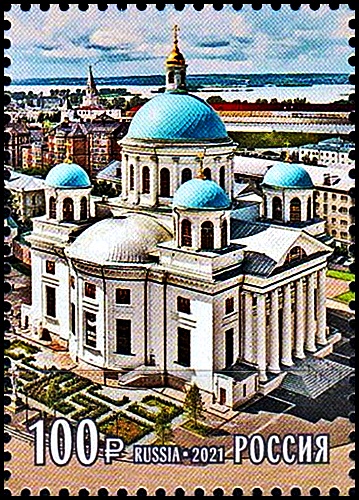

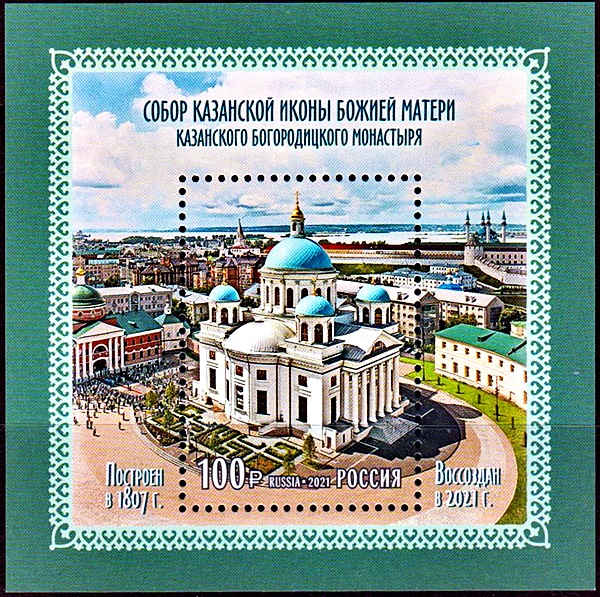

На почтовом блоке изображён собор Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого монастыря.

Ныне этот список находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. В память об освобождении Москвы, 4 ноября празднуется День Казанской иконы Божией Матери. Второй особо чтимый список, перенесенный вместе с другими святынями в основанную царем Петром I северную столицу, стал одной из главнейших святынь града Петра. В 1811 году в честь этого образа был сооружен кафедральный Казанский собор.

В июне 1904 года при ограблении Казанского монастыря злоумышленниками пропала и чудотворная икона Божьей Матери. Один из списков той же иконы, созданный в 18 веке и украшенный драгоценным окладом и камнями, был продан после революции 1917 года за границу и с 1981 года находился у папы Иоанна Павла II. Летом 2004 года он был возвращен в Россию и 28 августа торжественно передан Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II в Успенском соборе Кремля.

В июле 2005 года Патриарх доставил образ в Казань. Теперь вновь обретенный список с иконы Казанской Божией Матери хранится в Крестовоздвиженском храме Казанского Богородицкого монастыря в бронированном позолоченном киоте под наблюдением видеокамер.

Явление иконы Русская Православная Церковь празднует 21 июля.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Сб, 30.08.2025, 13:20 | Сообщение # 231 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

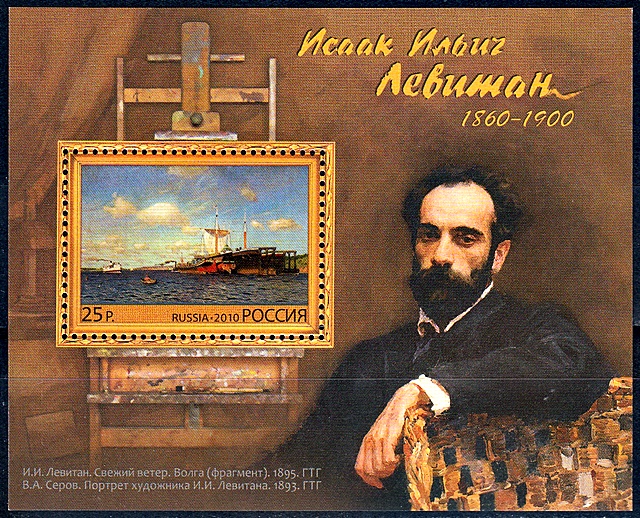

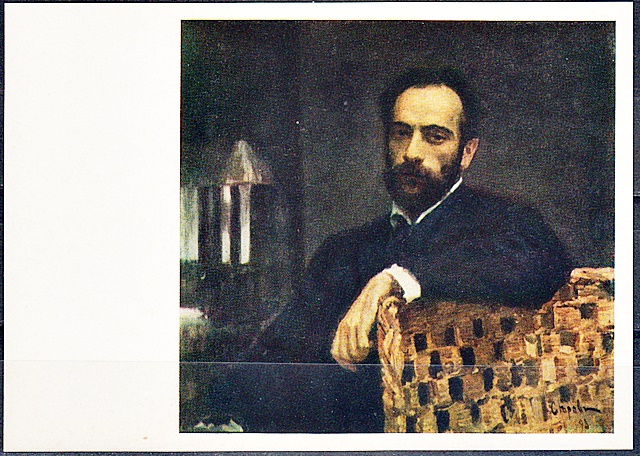

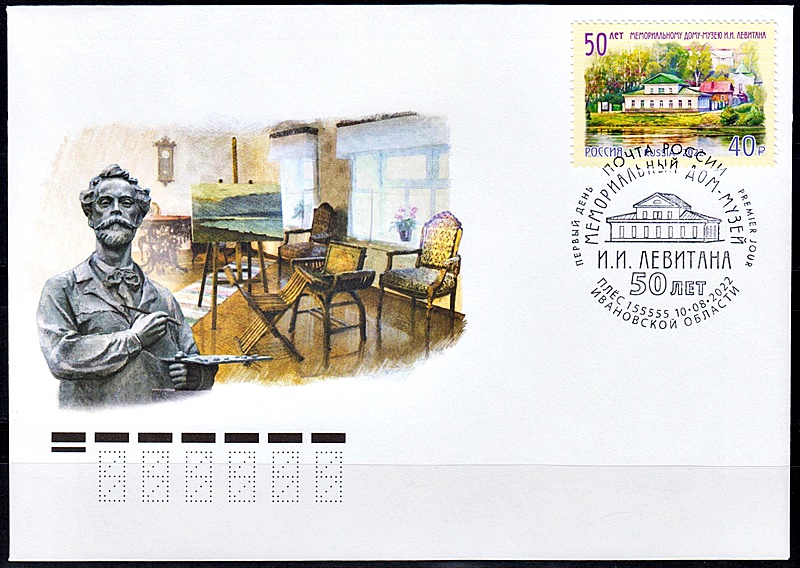

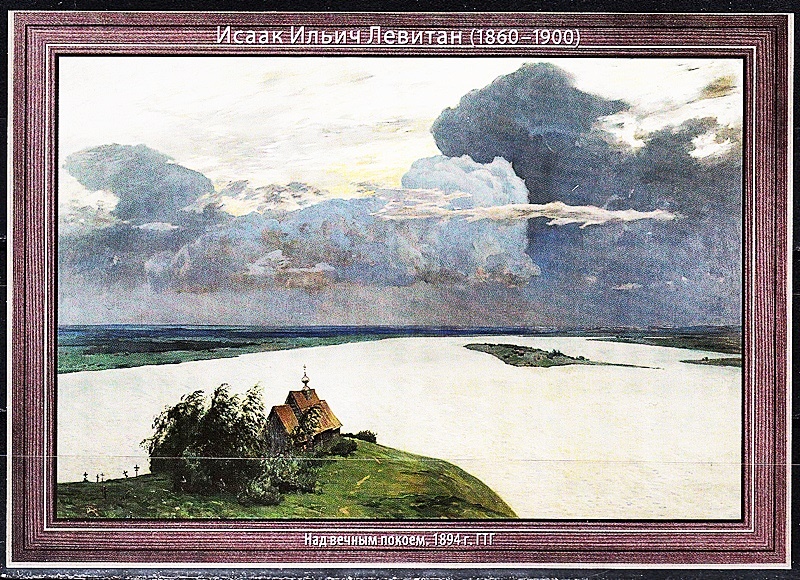

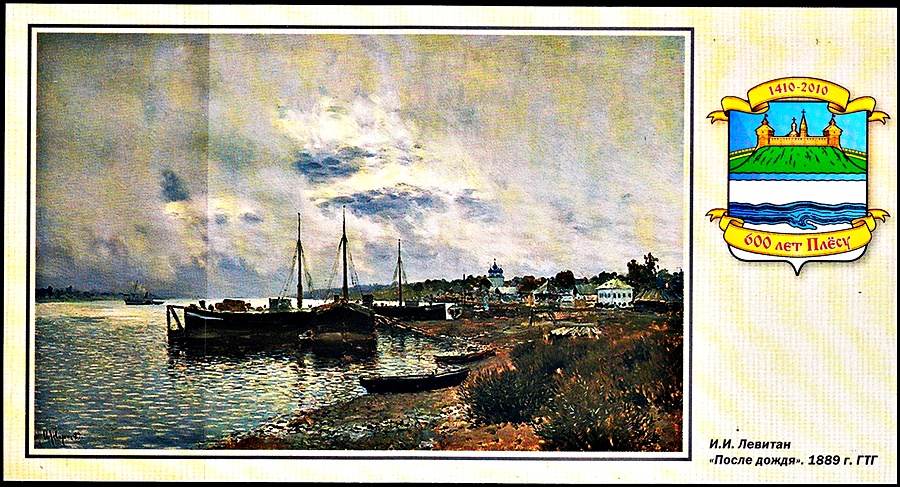

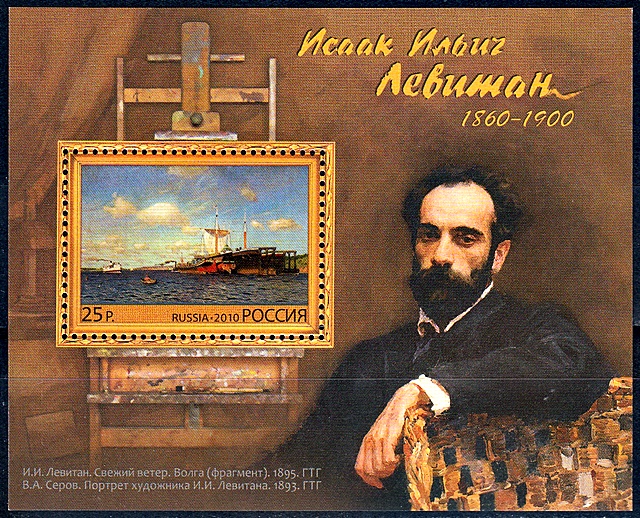

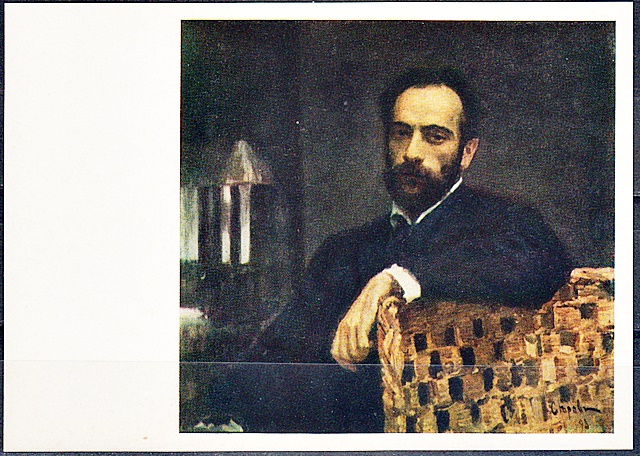

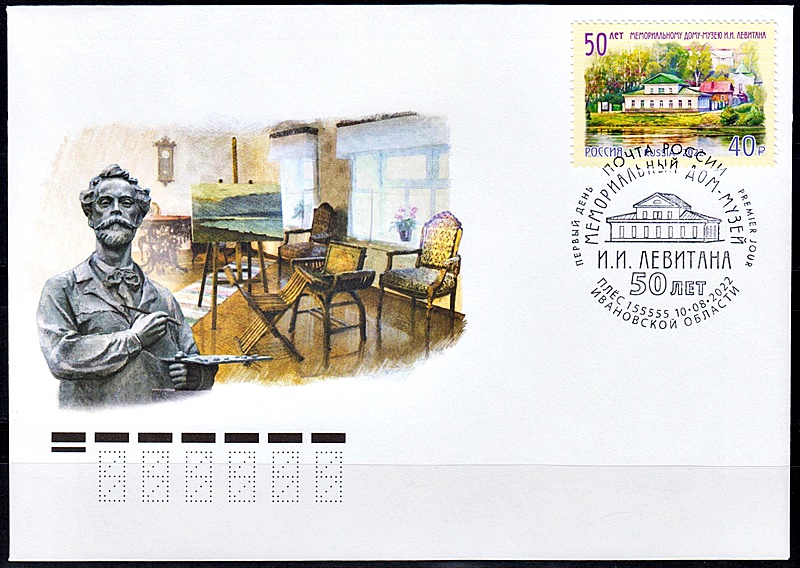

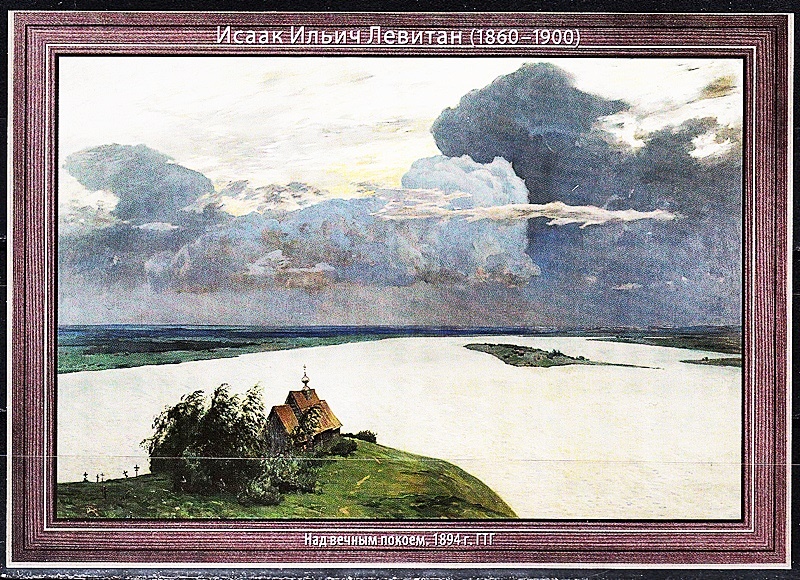

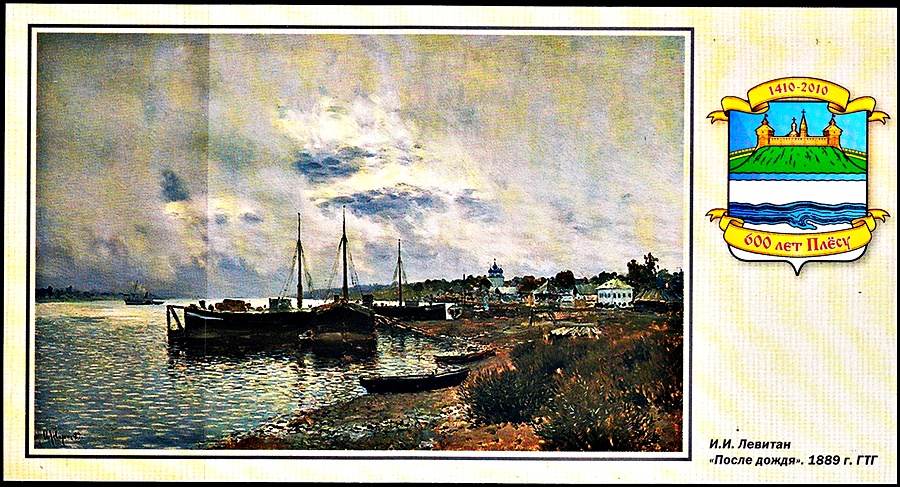

| 30.08.1860 165 лет назад родился

Исаак Ильич ЛЕВИТАН

(1860, посад Кибарты близ станции Вержболово (ныне литовский город Вирбалис) Августовской губернии — 4.8.1900, Москва),

художник.

Левитан не дожил и до 40 лет. Перед смертью он приказал старшему брату Адольфу сжечь все документы и письма, присланные ему за многие годы. В огонь полетело более ста писем его друга — писателя Антона ЧЕХОВА, переписка с коллегами, меценатами, любимыми и родными.

Брат пережил художника на 33 года, на все обращения отвечал отказом, воспоминаний не оставил, а сестре Чехова прислал единственную записку Левитана, найденную после его смерти, в которой было сказано: «Письма все сжечь, не читая по моей смерти. Левитан».

При такой скудости материалов понятно, почему только сравнительно недавно удалось уточнить дату рождения художника, которого раньше считали на год моложе.

Вержболово — это пограничная станция, на другой стороне — уже Пруссия. Семья часто меняла место жительства, но жизнь лучше не становилась. Когда будущему художнику было 9 лет, перебрались в Москву в надежде на уроки отца, учителя иностранных языков.

Братьев, едва они подросли, отдали в Училище живописи, ваяния и зодчества. Тяжелые времена настали с внезапной кончиной матери, не прошло и двух лет, как тиф унес отца. Не стало ни семьи, ни крова.

Когда не внесшего плату за обучение подростка собрались исключать, необходимые деньги собрали товарищи по классу.

Усердие и несомненный талант стали причиной решения совета преподавателей на три года освободить Левитана от платы за учение. Ночевать все равно приходилось где придется. Если не попадался ночному сторожу, прозванному Нечистая сила, устраивался в мастерских училища.

Натурный класс, в котором учился Левитан, вел Василий ПЕРОВ. Прославленный портретист, автор таких полотен, как «Чаепитие в Мытищах», «Тройка», «Охотники на привале», научил Левитана видеть жизнь без прикрас, находить в серых буднях красоту чувств.

Решающим для Левитана–ученика стал момент, когда рядом с ним остановился Алексей САВРАСОВ, автор знаменитой картины «Грачи прилетели», и пригласил перейти в его мастерскую.

Он не ругал за пропуски занятий: «Это ничего, что не ходит, он там думает» — и сразу разрешил писать картины.

Критика впервые обратила внимание на юного художника, которому не было и 17, когда вместе с очередной Передвижной выставкой была организована ученическая. Когда давно приглядывавшийся к студенту Павел ТРЕТЬЯКОВ приобрел для своей галереи его картину «Осенний день. Сокольники», все деньги ушли на лечение сестры Терезы, которую Исаак сумел спасти от чахотки.

Умер Перов, спился Саврасов. Пришедший им на смену Василий ПОЛЕНОВ открыл Левитану гармонию мира красок. Курс наук был завершен, но тут последовал удар: совет училища не принял дипломной работы художника, ему выдали диплом учителя чистописания и только несколько лет спустя — диплом «внеклассного художника».

Впереди дружба с Чеховым, неудачное сватовство к сестре писателя Маше, две попытки самоубийства (характер художника был нелегким, переходы от радости к отчаянью были ему свойственны смолоду) и слава, пришедшая не в одночасье, но навсегда.

Волжские просторы, дорога, такое разное небо полотен «После дождя. Плес», «Тихая обитель», «Вечерний звон», «Владимирка», «У омута», «Над вечным покоем», «Март», «Золотая осень» стали откровением и оказали влияние не на одно поколение живописцев.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вс, 14.09.2025, 19:48 | Сообщение # 232 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

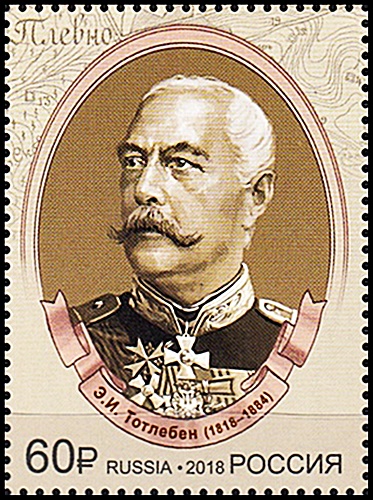

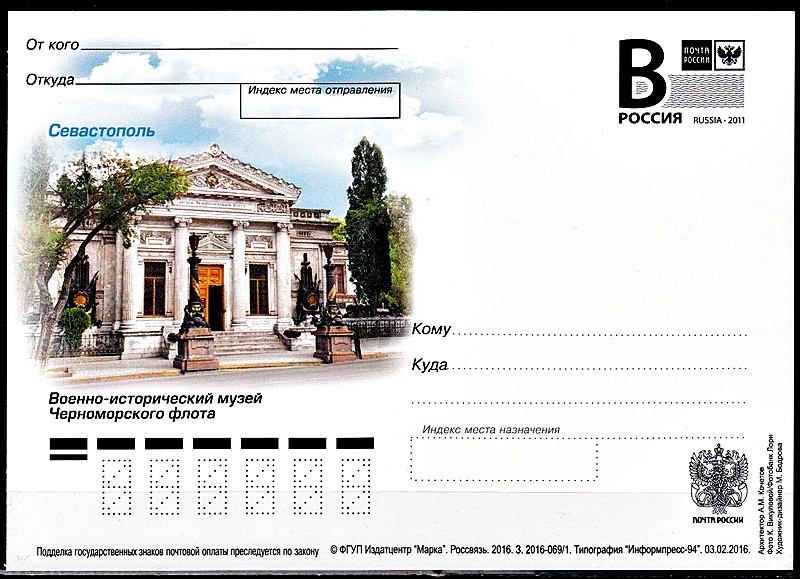

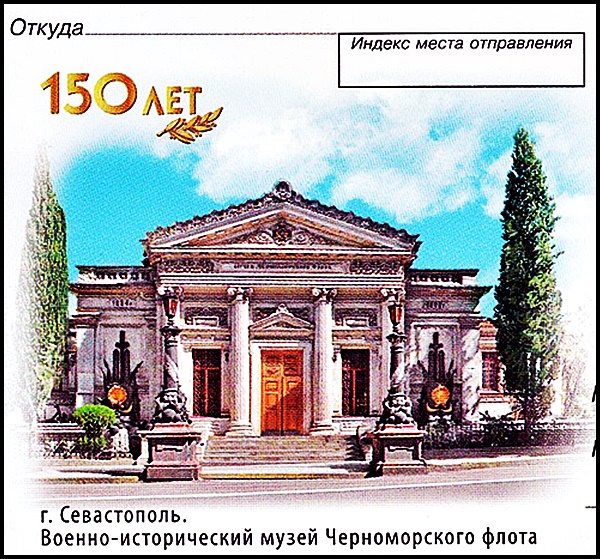

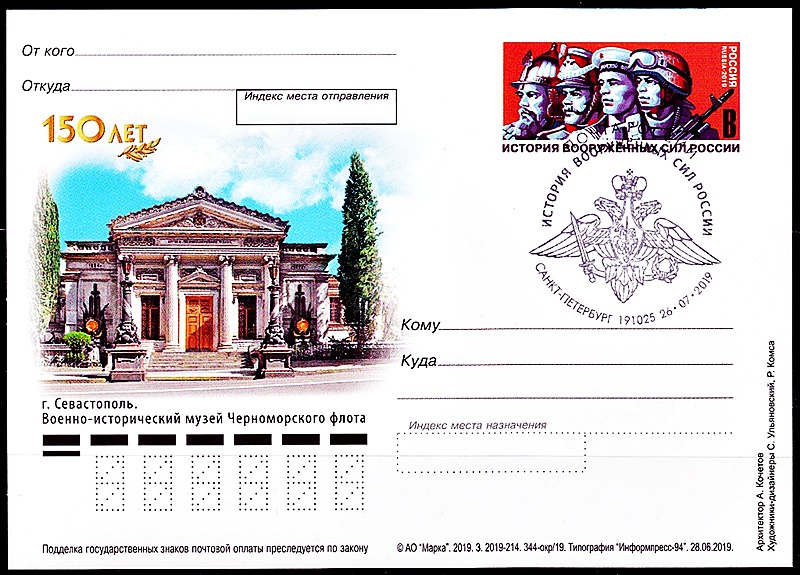

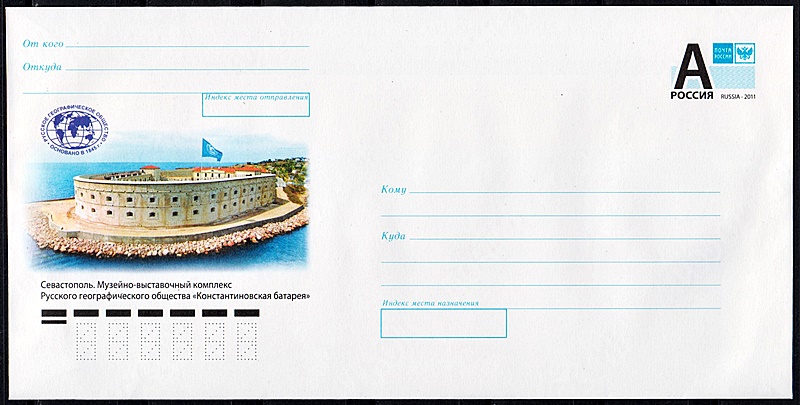

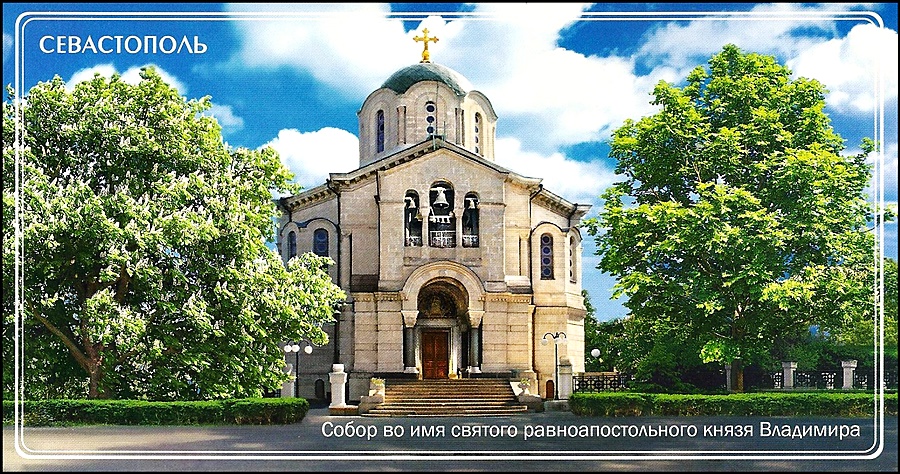

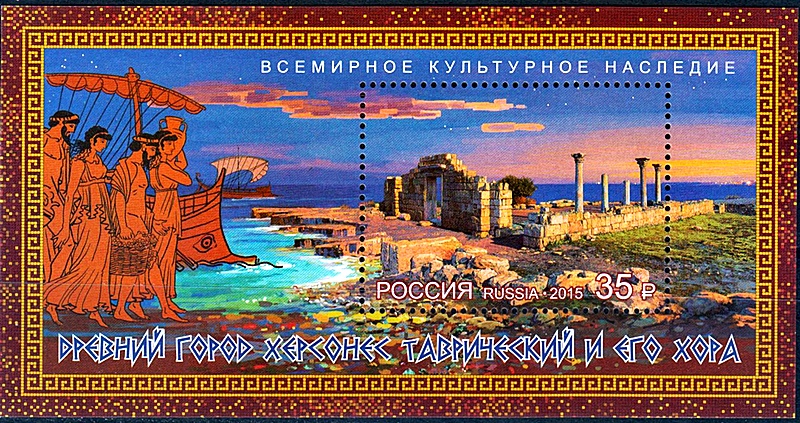

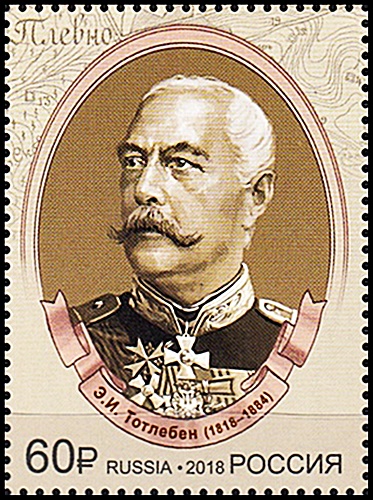

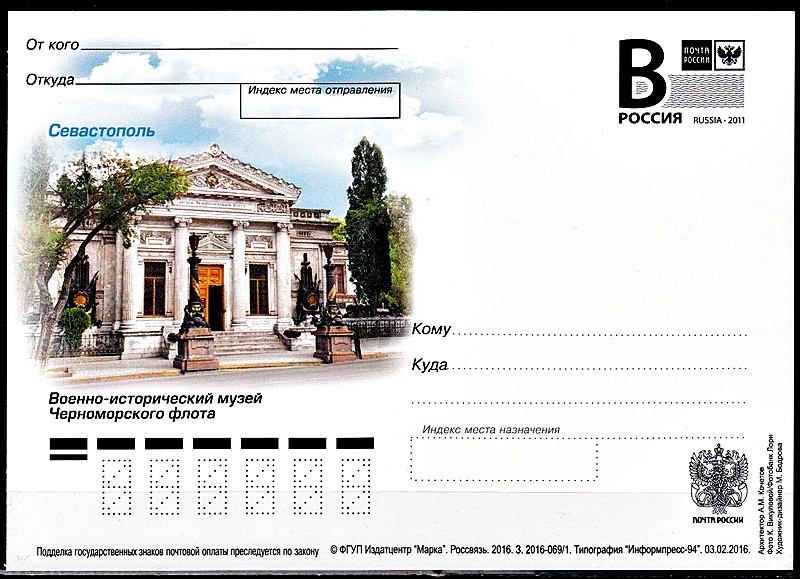

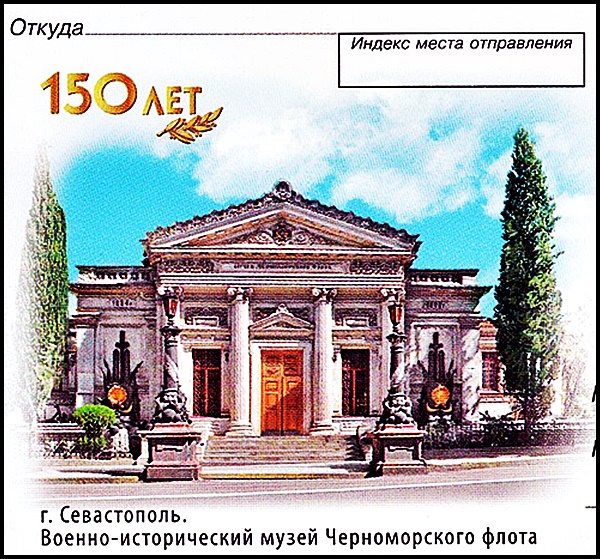

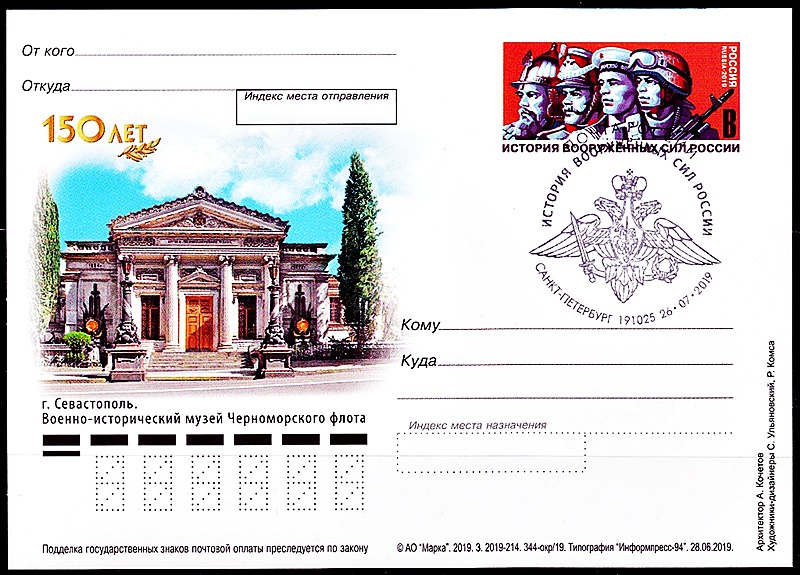

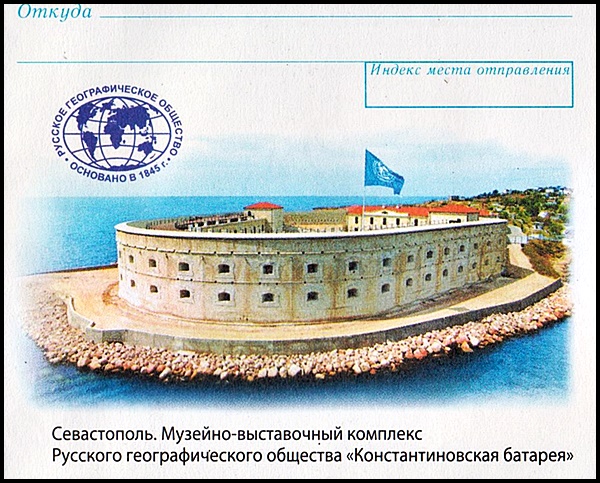

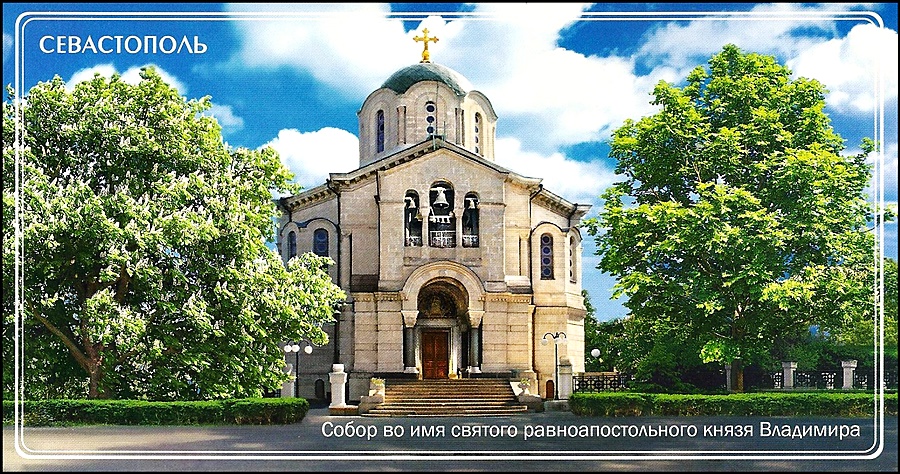

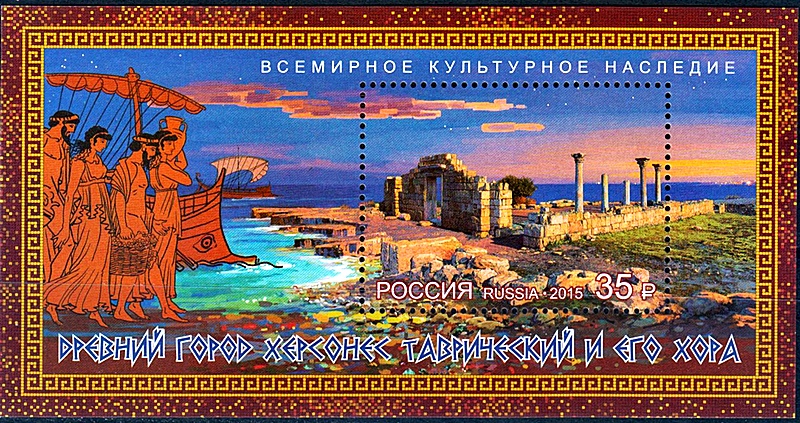

| 26 (14) сентября 1869 года, по инициативе инженер-генерала Э.И. Тотлебена, основан "Музей Черноморского флота"

26 сентября 1869 года по инициативе инженер-генерала Э.И. Тотлебена, руководителя инженерных работ во время Севастопольской обороны 1853-1854 годов, в г. Севастополе основан музей Черноморского флота.

Защитники чести России и славы!

Ваш подвиг и древних героев затмил:

От вас получили четыре Державы

Лишь груды развалин! да груды могил!

Мы любим Отчизну! но вы нам явились

Примером высокой, священной любви!

Одиннадцать месяцев слишком вы бились

Под адским огнем, утопая в крови!

Нет! в жизни народов всё может случиться!

Вновь силу событий изведает свет,

Но Крымское дело едва ль повторится,

Хоть Русь проживет за три тысячи лет!!

Так тост наш за тех, кто от бомб и от дыма,

От вылазок, штурмов, остался в живых!

За вас, безпардонные витязи Крыма,

Мы пьем как за кровных, бесценных родных!

П. Григорьев, 1856

1869 - По инициативе инженер-генерала Э.И. Тотлебена, руководителя инженерных работ во время Севастопольской обороны 1853-1854 годы, в Севастополе основан музей Черноморского флота.

Музей Черноморского флота ведет свое начало от Музея Севастопольской обороны 1854–1855 гг., который был основан 14 (26) сентября 1869 г. по инициативе участников 349-дневной обороны Севастополя и при покровительстве императора Александра II.

Открытие в Севастополе музея было значительным событием в культурной жизни России, осознавая важность которого Александр ІІ в декабре 1869 года издал указ о передаче «на всегдашние времена» музею имения в деревне Эмир (площадью 1936 десятин) в Таврической губернии Бердянского уезда, что в будущем давало дальнейшее финансовое обеспечение музею.

В течение 25 лет экспозиция музея размещалась в пяти комнатах дома генерала Э.И. Тотлебена – одного из руководителей обороны Севастополя.

Вопрос о строительстве нового здания для музея Особый Комитет поставил перед императором в начале 90-х годов XIX века. Морское ведомство по указанию Александра III выделило участок земли в 126 кв.м по улице Екатерининской (ныне ул. Ленина) между Минной башней и Михайловской церковью и 100 тыс. рублей для постройки нового здания музея.

Здание было построено в 1895 году по проекту академика архитектуры А.М. Кочетова. Проект был утвержден лично императором. Бронзовые фигуры, украшения, чугунные арматуры, лепные работы внутри здания были выполнены в Одессе по эскизам скульптора Б. В. Эдуардса.

После Гражданской войны была проведена реорганизация музея, его экспозиции пополнились новыми экспонатами, отражающими революционные события на Черноморском флоте в 1905–1917 гг.

С 1926 г. музей был разделен на два отдела: 1-й этаж – Музей революции, 2-й этаж – Музей Крымской войны.

В 1932 г. была проведена реорганизация – отделы превратились в два самостоятельных музея: Музей революции и Музей Крымской войны. В 1940 г. оба музея были объединены в единый Военно-исторический музей Черноморского флота и подчинены Центральному военно-морскому музею (Ленинград) под непосредственным руководством Политуправления Черноморского флота.

В период Великой Отечественной войны часть экспозиции музея была эвакуирована в Баку, затем в Ульяновск.

Во время боев за Севастополь здание музея получило значительные повреждения. После окончания Великой Отечественной войны здание музея было полностью восстановлено. Активное участие в разработке проекта восстановления принимал кандидат архитектуры В.П. Петропавловский (автор проекта здания диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.»).

Экспонаты были возвращены «домой» из Ленинграда (ЦВММ) и в 1948 г. в День Военно-Морского Флота после капитального ремонта Музей Черноморского флота был торжественно открыт для посетителей. В экспозиции музея была представлена история Черноморского флота с 1783 по 1945 год.

По решению Главнокомандующего ВМФ Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова и Военного Совета Черноморского флота здание храма Архистратига Михаила, построенное в 1848 г., в 1968 г. к 100-летию музея было передано для оформления экспозиции зала № 8, посвященной созданию и развитию океанского ракетно-ядерного флота в послевоенный период и до настоящего времени.

В 2014 г. по решению Министра обороны РФ храм Святого Архистратига Михаила после капитального ремонта введен в эксплуатацию как культовое сооружение для окормления духовных потребностей военнослужащих Черноморского флота.

За более чем полуторавековую историю своего существования Музей Черноморского флота превратился в подлинную сокровищницу реликвий, отражающую этапы развития Черноморского флота. Это один из старейших военных и морских музеев нашей страны.

С 31 декабря 2020 г. Музей Черноморского флота является филиалом Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вт, 23.09.2025, 02:57 | Сообщение # 233 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

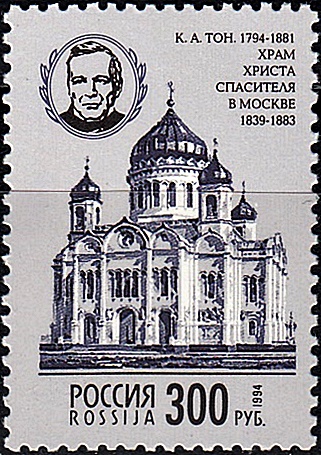

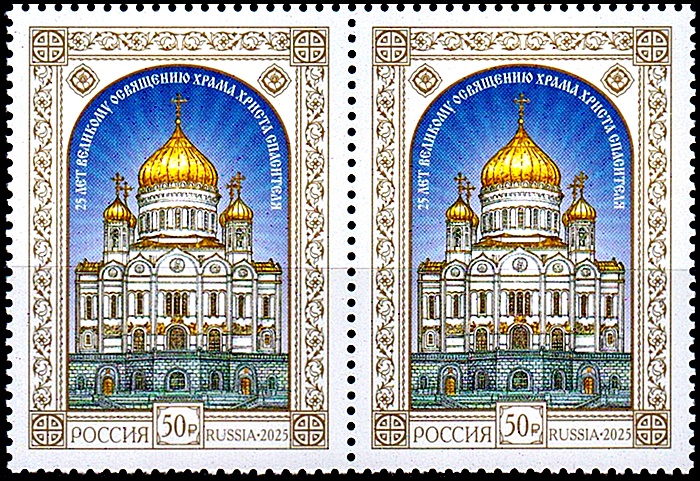

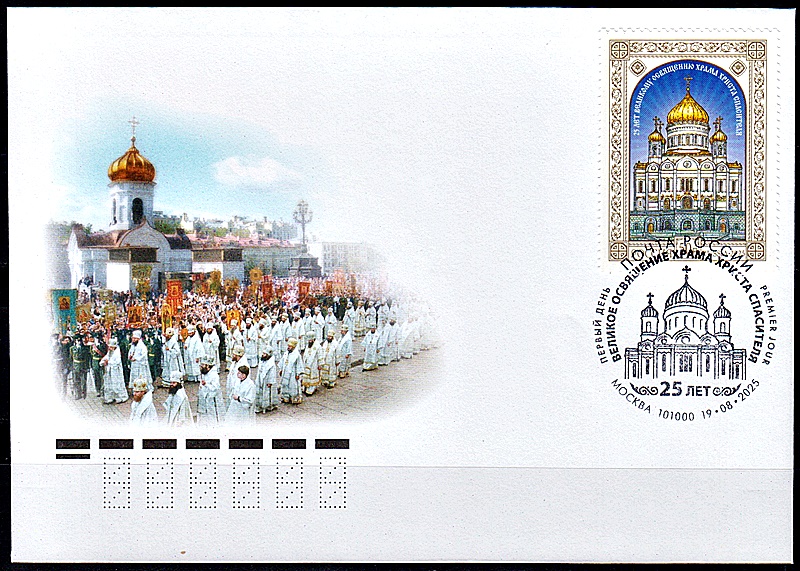

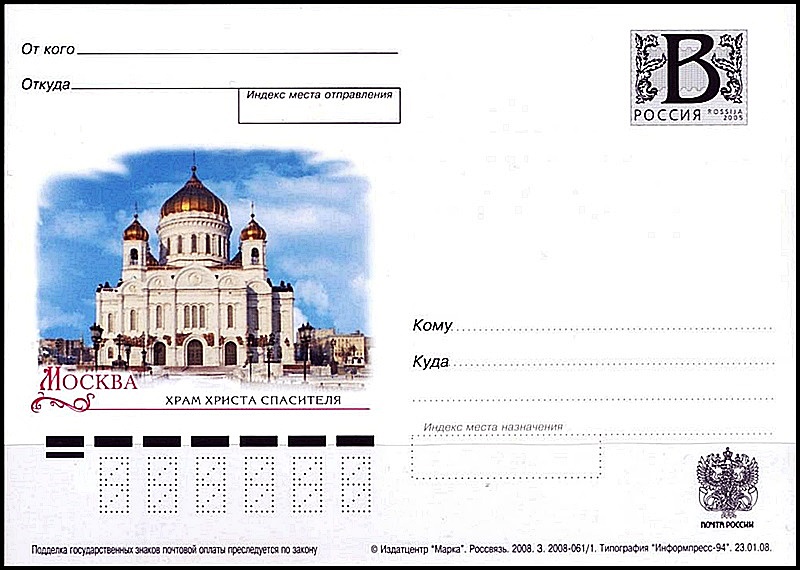

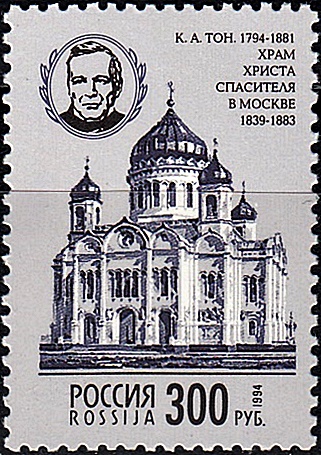

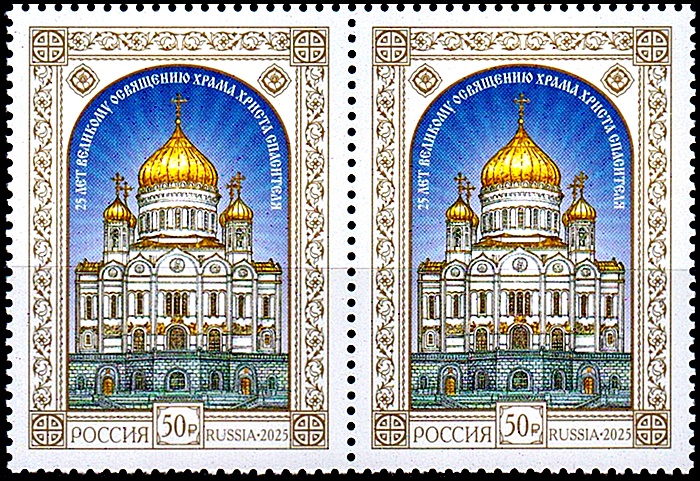

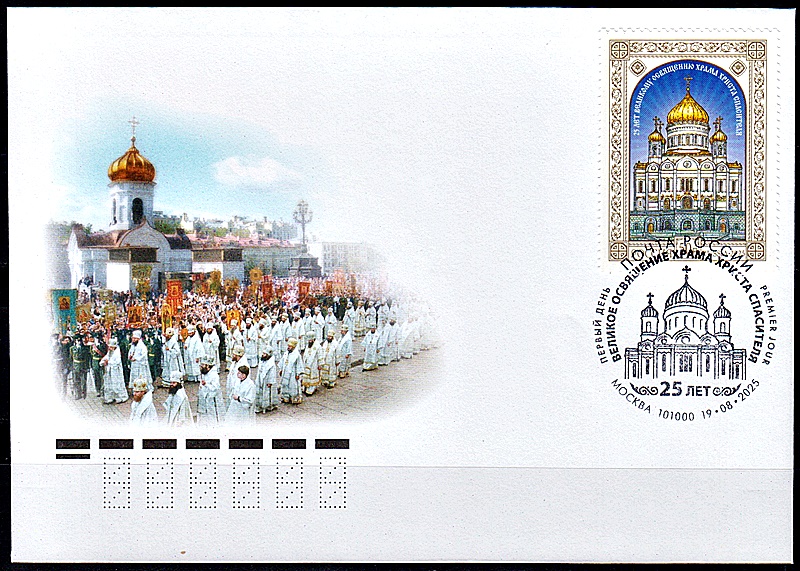

| 22 сентября 1839 г. 186 лет назад

Состоялась закладка Храма Христа Спасителя в Москве

Храм Христа Спасителя – памятник мужеству русского народа в Отечественной войне 1812 года.

В декабре того же года Император Александр I подписал Высочайший Манифест о построении в Москве, лежащей тогда в руинах, церкви во имя Спасителя. Идея строительства воскрешала древнюю традицию обетных храмов, возводившихся в знак благодарности Богу за дарованную победу и в вечное поминовение о погибших.

В конкурсе на создание храма принимали участие выдающиеся русские архитекторы. Государь утвердил проект Витберга. В октябре 1817 года состоялась торжественная закладка Храма Христа Спасителя на Воробьевых горах. Но вскоре возникли проблемы, связанные с непрочностью почвы, а после смерти Александра I новый самодержец России Николай I приказал остановить все работы.

(10) 22 сентября 1839 года состоялась торжественная закладка нового Храма Христа Спасителя, который строился почти 44 года. Над созданием Храма трудились лучшие архитекторы, строители и художники того времени. Уникальная роспись создавалась русскими живописцами Суриковым, Кошелевым, Крамским, Васнецовым, Бруни и др. Авторами фасадных скульптур стали Клодт, Рамазанов, Логановский. Врата Храма были исполнены по моделям графа Толстого.

Храм Христа Спасителя был памятником не только религиозным, но и историческим, он стал зримым воплощением Славы, Веры и Величия России, свидетелем многих событий. На мраморных плитах, установленных в Храме, были начертаны имена воинов, проливших кровь за Веру и Отечество.

(26 мая) 7 июня 1883 года Храм был освящен, и с этого времени в нем начались регулярные богослужения. Также в Храме торжественно отмечались коронации, всенародные праздники и юбилеи. В общественной жизни России Храм превратился в центр просвещения: была создана библиотека, проводились экскурсии. Пожертвования, собираемые в Храме, шли бедным и больным.

5 декабря 1931 года Храм был взорван. А в 1958 году на его месте появился бассейн «Москва».

В 1994 году началось восстановление Храма в прежних архитектурных формах. 31 декабря 1999 года Храм был открыт для публики; в ночь с 6 на 7 января 2000 года была отслужена первая торжественная рождественская литургия. В августе 2000 года Храм был освящен Собором архиереев.

История Храма Христа Спасителя протянулась на несколько веков, в ней переплелись судьбы российских императоров, иерархов Русской православной Церкви и простых людей…

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

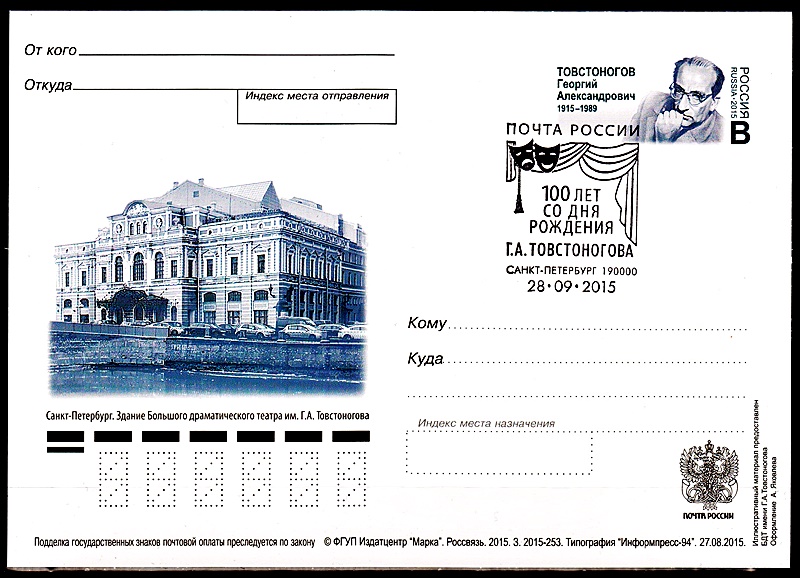

| Sokol | Дата: Пт, 26.09.2025, 14:19 | Сообщение # 234 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

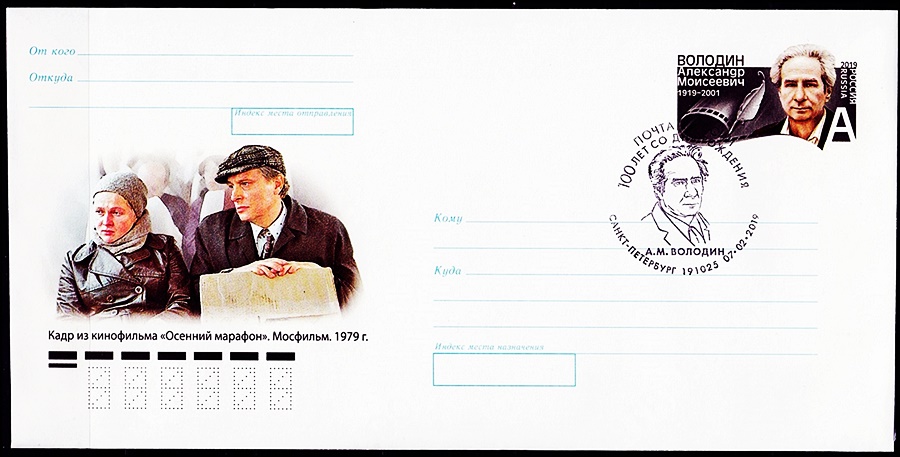

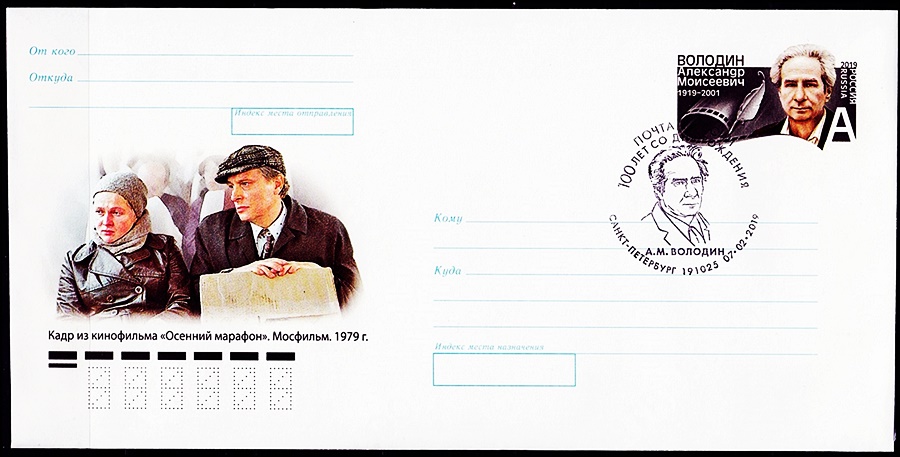

| 26.09.1934 г. родился

Олег Валерьянович БАСИЛАШВИЛИ

(1934, Москва),

актер, народный артист СССР (1984), более 60 лет выходящий на сцену Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге, а в кино сыгравший в фильмах «Служебный роман», «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзал для двоих».

Артист любит рассказывать о своем деде Ношреване Койхосровиче, который служил в полиции и как-то раз арестовал двух бандитов с кличками Камо и Коба.

Кобу подсадили к политическим в надежде, что он станет над ними издеваться и сломит их волю и те пойдут на сотрудничество. Вышло иначе: Коба проникся идеями сокамерников и стал впоследствии СТАЛИНЫМ. Другим ярким воспоминанием детства стал футбол, когда подросток болел за московское «Динамо», был вратарем в детской команде клуба и раз перед началом тренировки команды мастеров упросил великого Всеволода БОБРОВА пробить в «девятку» его ворот.

Вытянувшись в струнку мальчишка взял мяч и влетел с ним в ворота — удар у Боброва был пушечным.

Наталья Гундарева и Олег Басилашвили

кадр из фильма «Осенний марафон»

режиссера Георгия Данелии, СССР, 1979 г.

Судьба деда оказалась трагической. Полицейскую службу ему припомнили, когда он попал на допросы к чекистам, был так жестоко избит, что фактически лишился рассудка. В войну семья Басилашвили уехала из Москвы в Тбилиси, и дед доживал свои дни с ними.

А московский дедушка был священником, сменившим рясу на кульман архитектора, еще при царе заслужил звание потомственного почетного гражданина Москвы. В Тбилиси мальчишку отдали учиться в консерваторию, располагавшуюся по соседству. В класс виолончели.

Мать заставила сына сказать на вступительном экзамене, что он всю жизнь мечтал играть на виолончели. Вернувшись в Москву, Олег на коленях вымолил прекратить учение. В театре Басилашвили впервые побывал в шесть лет. Во МХАТе ставили «Синюю птицу». Тот день актер помнит во всех подробностях.

Отец прошел всю войну — от Москвы через Сталинград и Курскую дугу до Бухареста. Требовал у сына поступать в Бауманский на физтех, а тот уперся: только Школа-студия МХАТ.

Всерьез разругались. Мама — филолог, работает нада словарем языка Александра ПУШКИНА. Родители не сомневались, что сын не поступит в театральный институт, и были в шоке, когда он выдержал все испытания.

Отец тогда произнес роковую фразу: «Помогать я тебе не буду. Крутись сам». Во время учебы Басилашвили женился на Татьяне ДОРОНИНОЙ, но во МХАТЕ ни его, ни ее не оставили. Распределили в Сталинград. Отец как отрезал: «Я защищал этот город. И вы обязаны быть там».

Спектакли местного театра посещали от силы несколько десятков человек, руководству требовались опытные артисты, потому начинающих актеров с облегчением отпустили. Ранее также поступили с Иннокентием СМОКТУНОВСКИМ. Они устроились в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, а потом в БДТ их пригласил к себе Георгий ТОВСТОНОГОВ.

Басилашвили рвался в Москву, думал, что БДТ — временная остановка, а оказалось — на всю жизнь.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Чт, 02.10.2025, 18:10 | Сообщение # 235 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

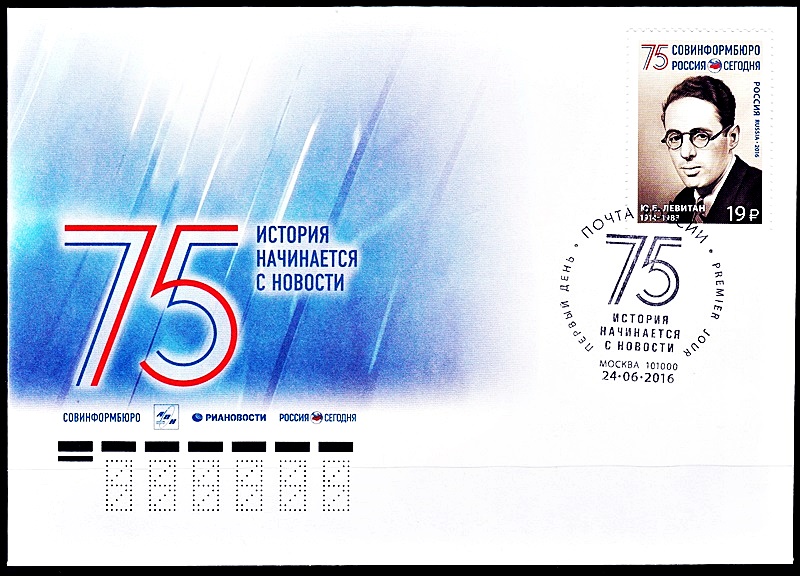

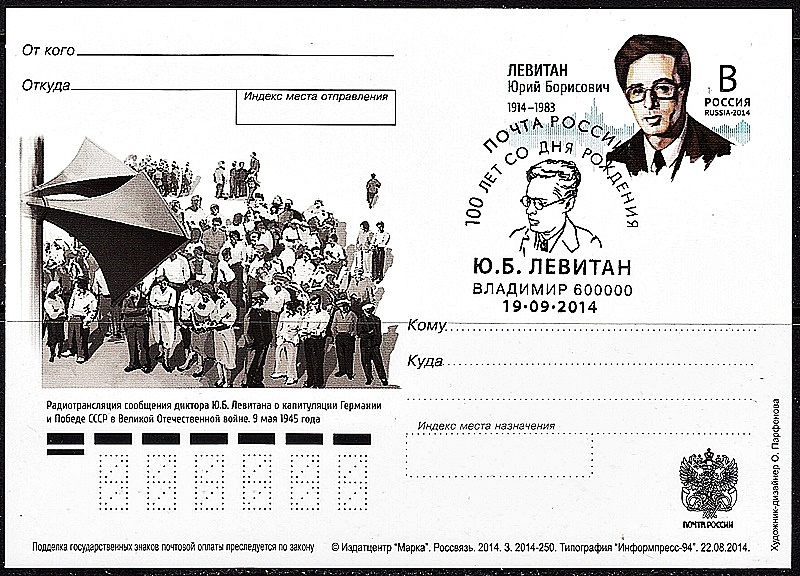

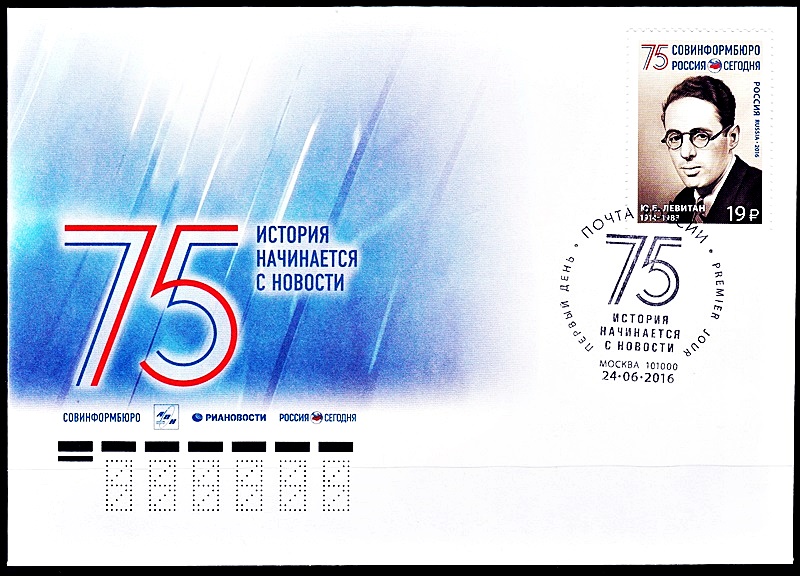

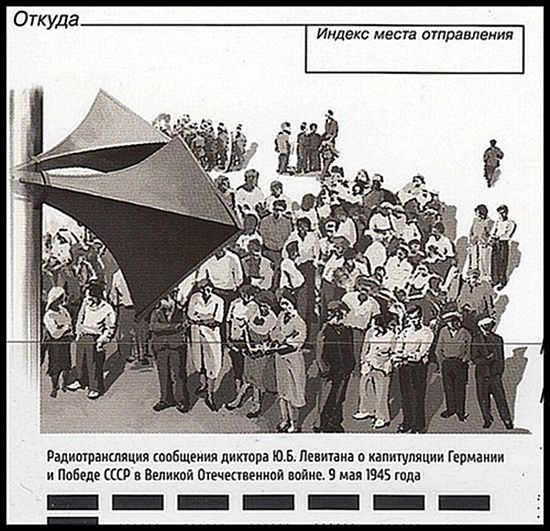

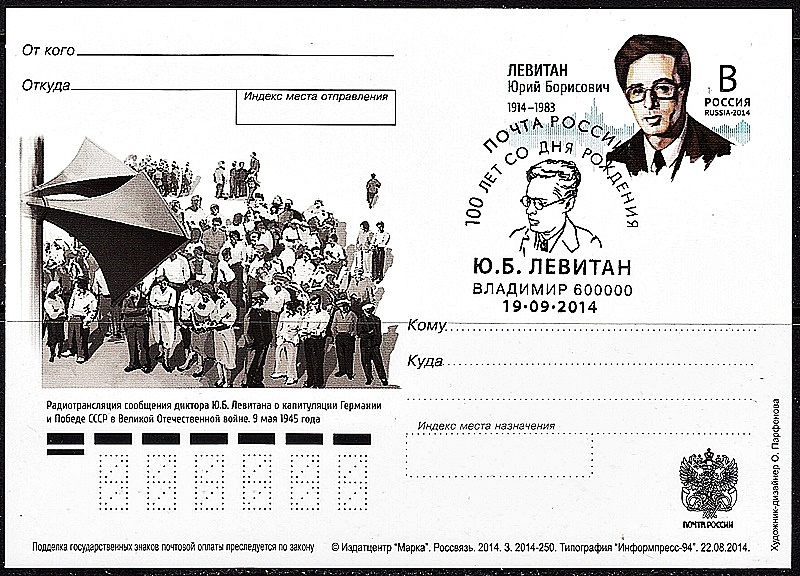

| 2 октября 1914 года во Владимире родился Юрий Борисович Левитан - советский диктор всесоюзного радио, обладатель редкого по тембру и выразительности голоса. Народный артист СССР.

Юрий мечтал стать артистом и пробовал поступать в кинотехникум в Москве, но не был принят. Так бы и вернулся он в родной город Владимир, не попадись ему на глаза объявление о наборе в группу радиодикторов.

Четкая дикция и магический тембр голоса Юрия произвели впечатление на приемную комиссию, в которой был знаменитый артист Василий Качалов.

Так Юрий Левитан был зачислен в группу стажеров Радиокомитета, чтобы вскоре стать диктором № 1. Однажды его услышал Сталин – и пожелал, чтобы по радио текст его доклада на открывающемся XVII съезде партии прочитал именно Левитан.

За пятичасовое чтение доклада в микрофон с листа Юрий не сделал ни одной ошибки, ни разу не запнулся...На следующий день девятнадцатилетний юноша стал главным диктором Советского Союза и официальным голосом Кремля.

Российский диктор радио. Народный и Заслуженный артист России. Объявлял по радио о начале Великой Отечественной войны, а также о Дне капитуляции фашистской Германии. Награжден орденами Трудового Красного Знамени. Обладатель редкого по тембру и выразительности голоса.

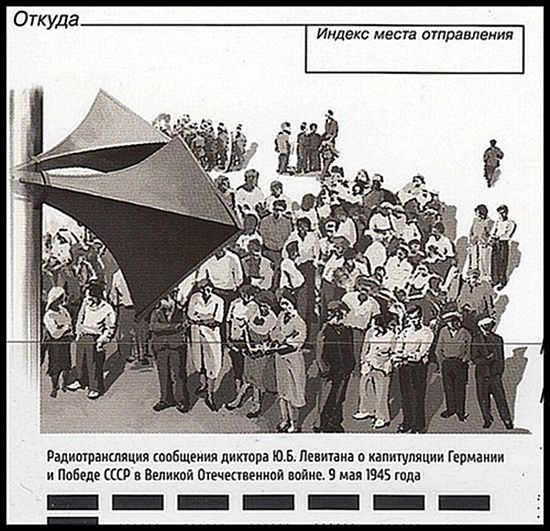

Диктор ежедневно докладывал народу о ходе военных действий. После начала войны Левитана эвакуировали в Екатеринбург. Вскоре Адольф Гитлер объявил ему отдельную войну, так как хотел заглушить «голос Советского Союза». Местонахождение диктора всегда являлось засекречено, сигнал ретранслировали несколькими станциями, чтобы нельзя определить истинный источник эфира. В начале весны 1943 года переехал в Самару. Естественно, что 9 мая 1945 года никто иной, как Юрий Борисович Левитан объявил о капитуляции фашистской Германии и Победе Советского Союза. После войны стал официальным диктором Правительства СССР.

Левитан комментировал парады и съезды народных депутатов, вел репортажи из Кремля и с Красной Площади. На Всесоюзном радио вел передачу «Говорят и пишут ветераны». Также, работал и на телевидении: принимал участие в озвучивании фильмов. С 1965 по 1983 год читал текст в телепередаче «Минута молчания». Народный и Заслуженный артист России, Левитан, награжден орденами Трудового Красного Знамени.

Юрий Борисович Левитан скончался 4 августа 1983 года в деревне Бессоновка, во время встречи с ветеранами Курской битвы. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вс, 05.10.2025, 16:06 | Сообщение # 236 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

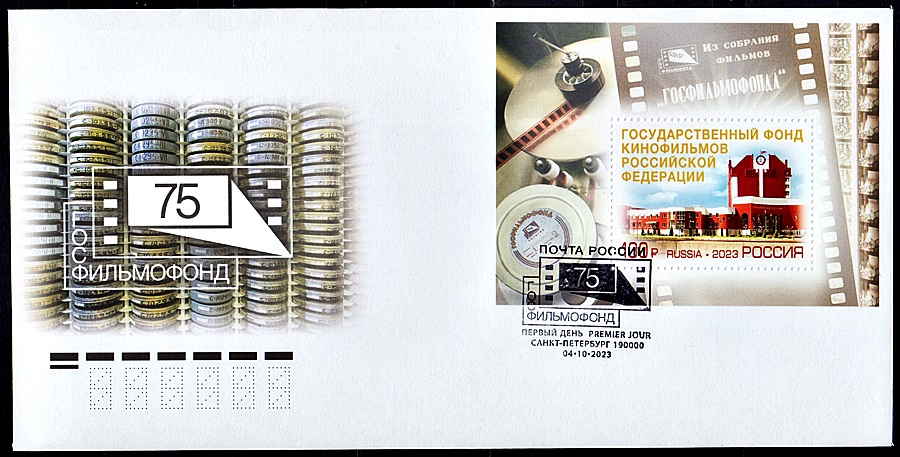

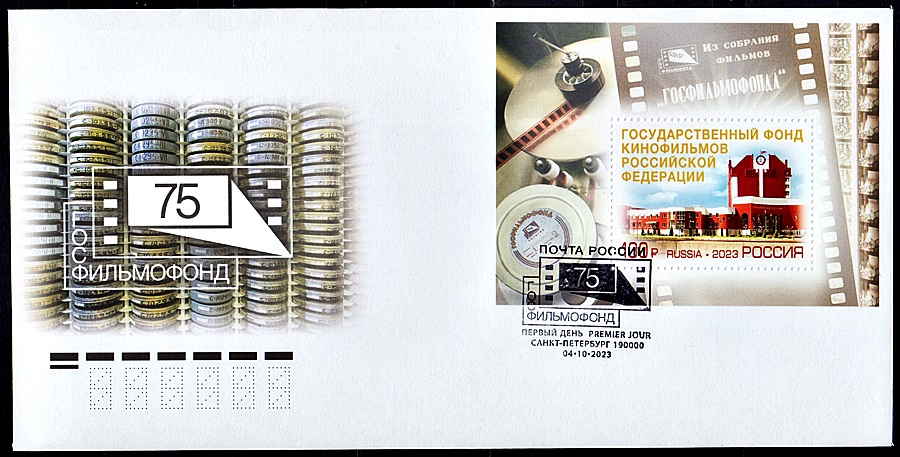

| 4 октября 1948 года "Всесоюзное фильмохранилище" преобразовано во "Всесоюзный государственный фонд кинофильмов СССР" (Госфильмофонд)

4 октября 1948 года вышло Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым Всесоюзное фильмохранилище Министерства культуры СССР было преобразовано во Всесоюзный государственный фонд кинофильмов СССР (Госфильмофонд).

Идея создания национального киноархива активно обсуждалась кинематографистами еще в 1920‑е годы. Основу Госфильмофонда составила уникальная коллекция старых фильмов, спасенная в 1932 году от уничтожения историком кино Сергеем Комаровым. Это была коллекция немых фильмов, которая усилиями Комарова была перевезена в Государственный техникум кинематографии (ГТК), составив не только собственную фильмотеку Института кинематографии, но в дальнейшем - и Госфильмофонда.

После войны хранилище пополнилось большим количеством трофейной кинопродукции. Оно уже не соответствовало реальным требованиям ни в части хранения кинораритетов, ни в том, что касалось научной их обработки.

28 сентября 1948 года Комиссия государственного контроля СССР, проверявшая работу фильмохранилища, приняла решение о необходимости его реорганизации во Всесоюзный государственный фильмофонд.

4 октября 1948 года вышло Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым Всесоюзное фильмохранилище Министерства культуры СССР было преобразовано во Всесоюзный государственный фонд кинофильмов СССР (Госфильмофонд).

В 1957 году Госфильмофонд стал членом Международной Федерации киноархивов (ФИАФ). Однако еще в 1946 году на Конгрессе ФИАФ в Париже было решено признать СССР в лице Госфильмофонда, государственного киноархива страны, членом‑учредителем Федерации. Директор архива Виктор Привато, возглавлявший Госфильмофонд с 1946 года, был единогласно избран вице‑президентом ФИАФ.

При активном участии Госфильмофонда в 1964 и в 1973 годах в Москве прошли ХХ и ХХIХ Конгрессы ФИАФ.

С конца 1950 года Госфильмофонд начал вести активную международную деятельность, осуществляя обмен фильмами, кинопрограммами для показа в архивных кинотеатрах, научной и технической документацией. Архив Госфильмофонда связан со 100 архивами из 70 стран.

В соответствии с Уставом ФИАФ киноархивам разрешено организовывать архивные кинотеатры для показа фильмов своей коллекции. Так 18 марта 1966 года был открыт кинотеатр "Иллюзион", на экране которого были показаны десятки тысяч фильмов мировой классики.

В 1992 году Госфильмофонд СССР был переименован в Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации.

В 1993 году указом президента РФ Госфильмофонд России был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

В 1998 году Госфильмофонд стал членом Ассоциации синематек Европы, которую патронирует Совет Европы. В том же году он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как один из трех крупнейших в мире киноархивов.

С 1997 года Госфильмофонд регулярно проводит Фестиваль архивного кино "Белые Столбы".

Архивная продукция Госфильмофонда России была удостоена международного признания на зарубежном киносмотре. В июле 2003 года на II Международном кинофестивале фильмов об искусстве в Бергамо (Италия) еще не завершенный цикл из первых 9‑ти фильмов "Сентиментальный романс‑2000" получил специальную премию "За филологическую насыщенность и способность воссоздать магию кино, которого больше нет". Это цикл короткометражных монтажных фильмов, который подготовил Госфильмофонд к 100‑летию премьеры первого русского игрового фильма Стенька Разин (Понизовая вольница, 1908).

В настоящее время в Госфильмофонде заменена почти вся технологическая цепочка (на 95%), установлено новое суперсовременное оборудование. В 2007 году была установлена линейка перевода изображения с пленки на цифру и обратно на кинопленку. Госфильмофонд – единственная синематека в мире, которая имеет такое оборудование.

Построено новое здание с административным корпусом и фильмохранилищами – единственное в мире здание, специально спроектированное для фильмохранения. Проект был разработан институтом Гипрокино.

Территория Госфильмофонда ‑ 170 га. На территории расположена копировальная фабрика, 12 хранилищ для роликов с пленкой и одно ‑ для бумажной картотеки.

Задача Госфильмофонда ‑ зарегистрировать отснятые картины, проверить их на качество, растиражировать, а затем сохранить как минимум на несколько сотен лет.

Эталонная копия фильма ‑ единственная в своем роде. С эталона специалисты будут делать прокатные экземпляры.

Госфильмофонд располагает самой большой по объему и одной из лучших в мире коллекций фильмов, насчитывающей более 65 тысяч названий, начиная от немых фильмов братьев Люмьер, снятых во Франции в 1895 году, до современных российских и зарубежных картин: 334 дореволюционных фильма; более 20 тысяч картин советского и новейшего периодов истории России; около 40 тысяч фильмов иностранного производства; 850 тысяч коробок; десятки тысяч фотографий и киноплакатов.

Согласно правилам, каждый прокатчик обязан прислать в Госфильмофонд одну копию фильма (отечественного или зарубежного), который выходит на экраны. Главное отличие этой крупнейшей синематеки мира от прочих собраний такого рода состоит в том, что Госфильмофонд принимает абсолютно все картины и не производит селекции.

В фонде не только собирают и хранят фильмы - там их реставрируют. Фонд богат собранием архивных материалов по кино и библиотекой по вопросам киноискусства.

Госфильмофонд дает консультации по всем вопросам, связанным с коллекцией, рекомендует и отбирает фильмотечный материал для киностудий, телевидения, музеев и других организаций. Фонд принимает активное участие в создании новых игровых, документальных и телевизионных фильмов, предоставляя материалы своих коллекций.

На основе изучения и описания своей коллекции Госфильмофонд России ведет постоянную издательскую деятельность: составляются различные каталоги и справочники о фильмах и мастерах мирового кино. В связи с 60‑летием Госфильмофонда и 100‑летием российского кино Госфильмофондом были изданы книги "Кинокомедия XX века" Владимира Соловьева, каталог "На троне и на экране" (автор и составитель - Евгений Барыкин); было профинансировано издание специального номера "Киноведческих Записок", посвященного Госфильмофонду.

В фонде более 65 тысяч наименований российских и зарубежных кинолент разных лет, а также документация к кинофильмам: сценарии, монтажные листы, фотографии и киноплакаты.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Ср, 08.10.2025, 19:30 | Сообщение # 237 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

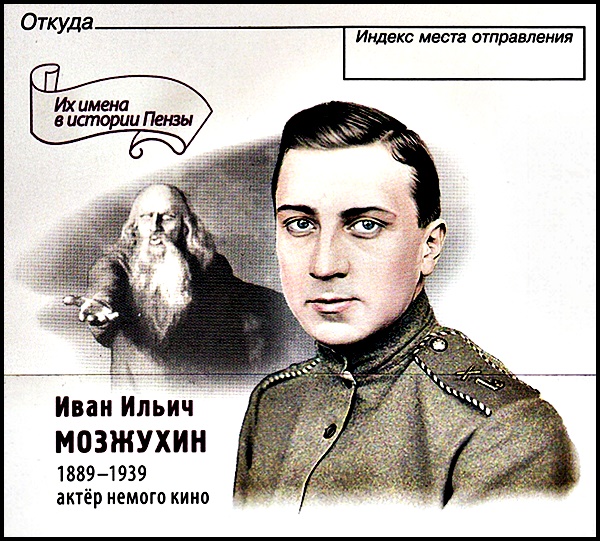

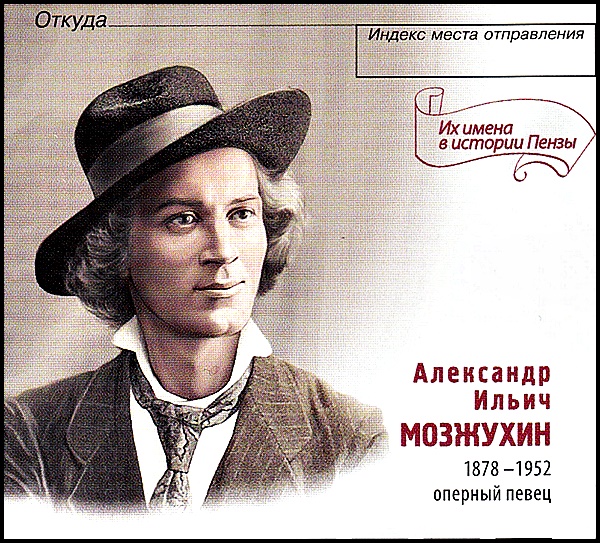

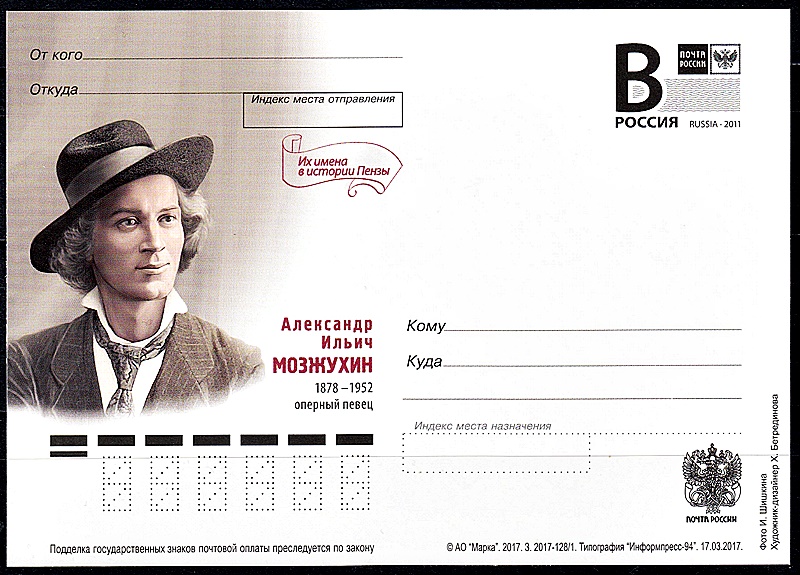

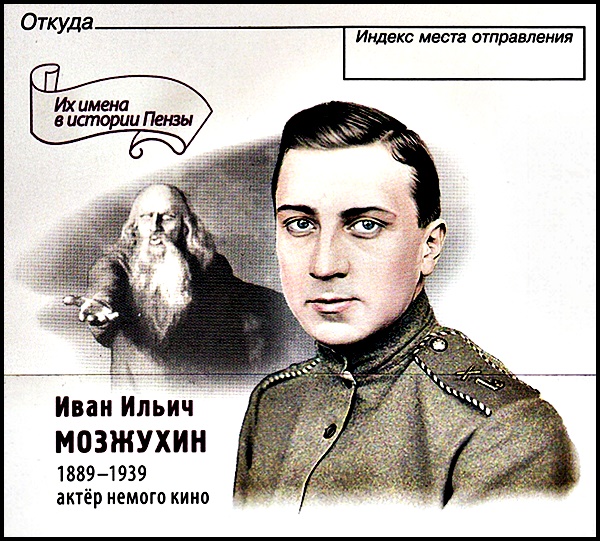

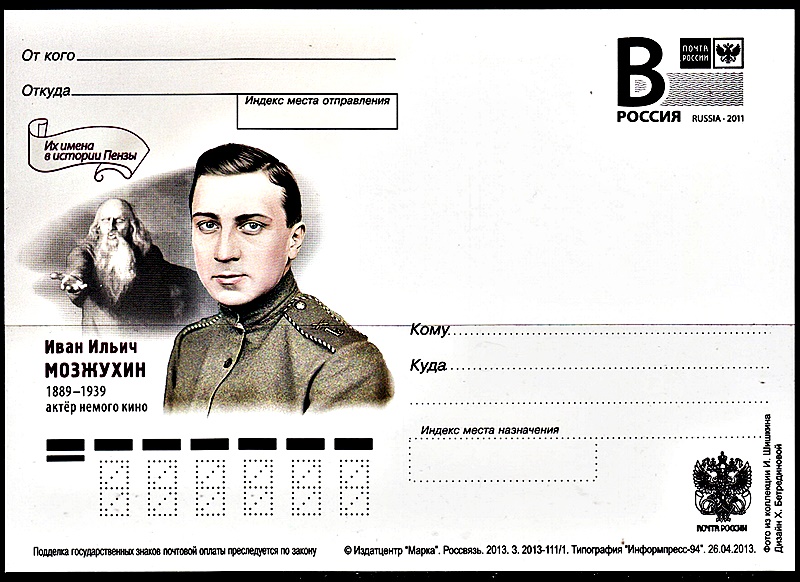

| Мозжухин, Иван Ильич

Иван Ильич Мозжухин родился (26 сентября (8 октября) 1889, Кондоль, Саратовская губерния — 17 января 1939, Париж) — русский актёр, сценарист и режиссёр эпохи немого кино, работал также во Франции, Германии и США.

В 1911 году начал сниматься в кино в фильмах компании Ханжонкова и быстро добился успеха благодаря актёрской выразительности и тому, что с лёгкостью менял амплуа — ему одинаково удавались и трагические, и комические роли, и герои-любовники, и гротеск.

Среди его работ — скрипач Трухачевский в «Крейцеровой сонате» (1911), адмирал Корнилов в «Обороне Севастополя» (1911), Маврушка (он же и гвардейский офицер) в «Домике в Коломне» Чардынина (1913), Чёрт в «Ночи перед Рождеством» Старевича. После прихода в компании Ханжонкова режиссёра Евгения Бауэра Мозжухин быстро стал звездой российского кино.

В феврале 1920 года на греческом товарном судне «Пантера» вместе с другими артистами, режиссёрами и служащими самого знаменитого и процветающего кинопредприятия России — «Товарищества И. Ермольева», такими как Александр Волков, Яков Протазанов, Виктор Туржанский, Наталья Кованько, Иван Мозжухин вместе с женой Натальей Лисенко покинул Россию.

Появление звукового кино положило конец его актёрской карьере — у него был, во-первых, сильный акцент, а во-вторых — тембр голоса, который плохо получался в записи. В своём единственном удачном звуковом фильме «Сержант Икс» (1932) режиссёра Владимира Стрижевского Мозжухин играл русского, который постепенно осваивает французский язык.

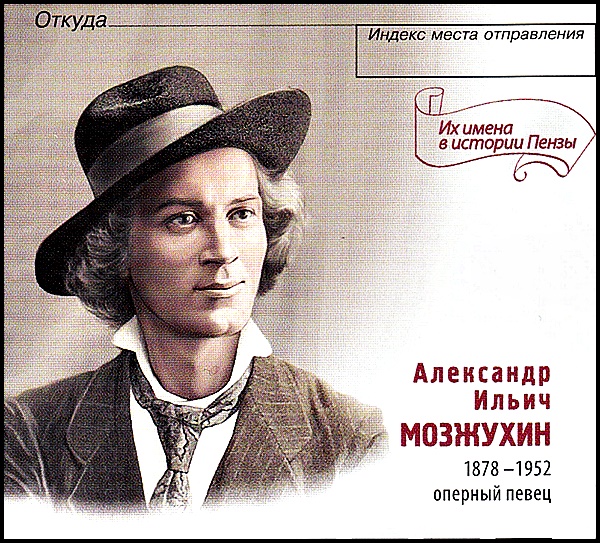

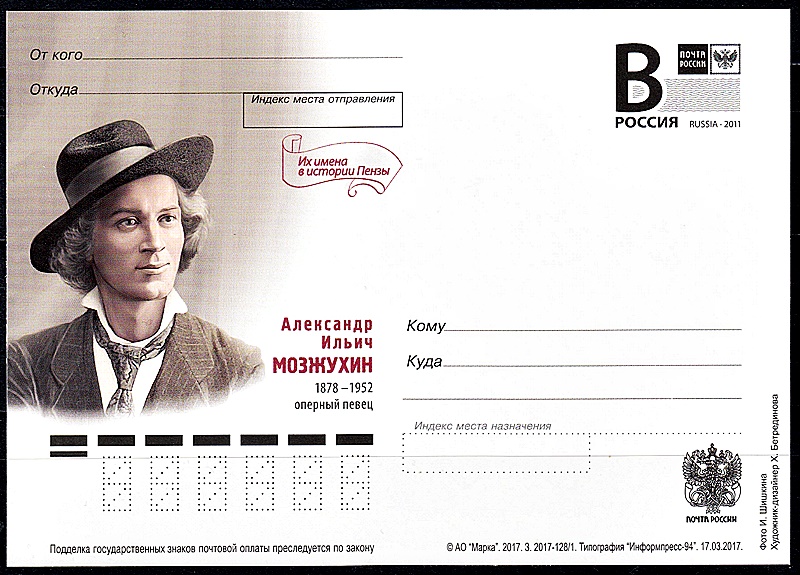

Остаток жизни Иван Мозжухин прожил в уединении и умер от скоротечной чахотки 17 января 1939 года в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа (в 1952 там же рядом будет похоронен его брат Александр

Брат — оперный певец Александр Мозжухин (1878—1952). В 1966 году его вдова вернулась в Москву и подарила государству архивы обоих братьев. Они хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ)

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пн, 13.10.2025, 19:46 | Сообщение # 238 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

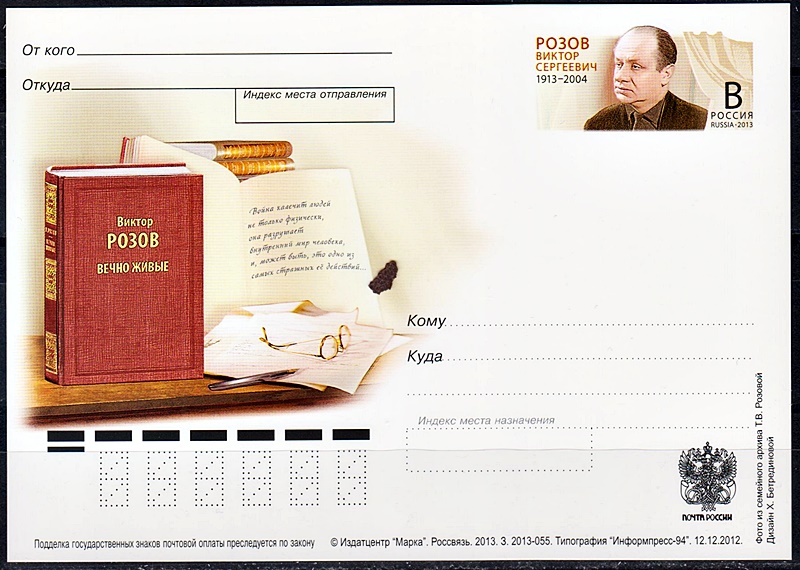

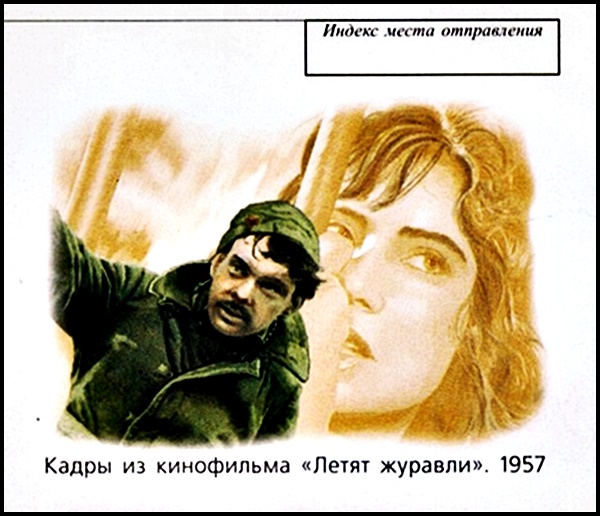

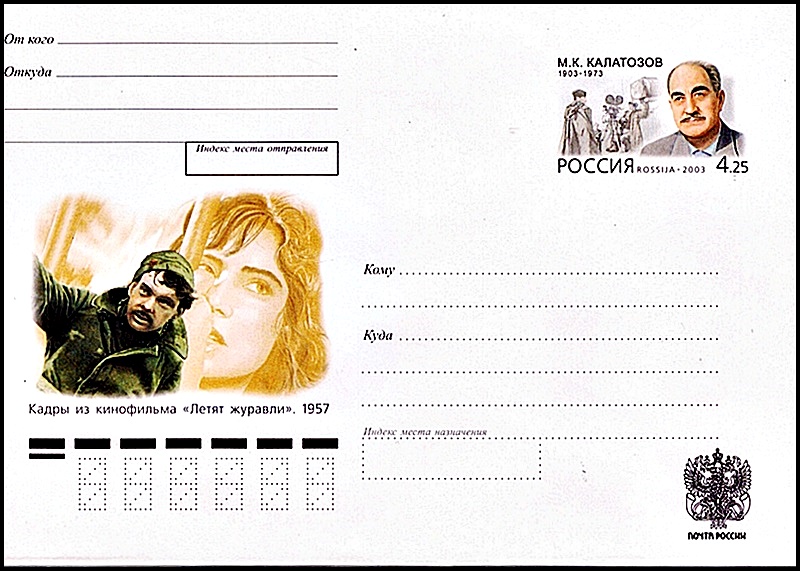

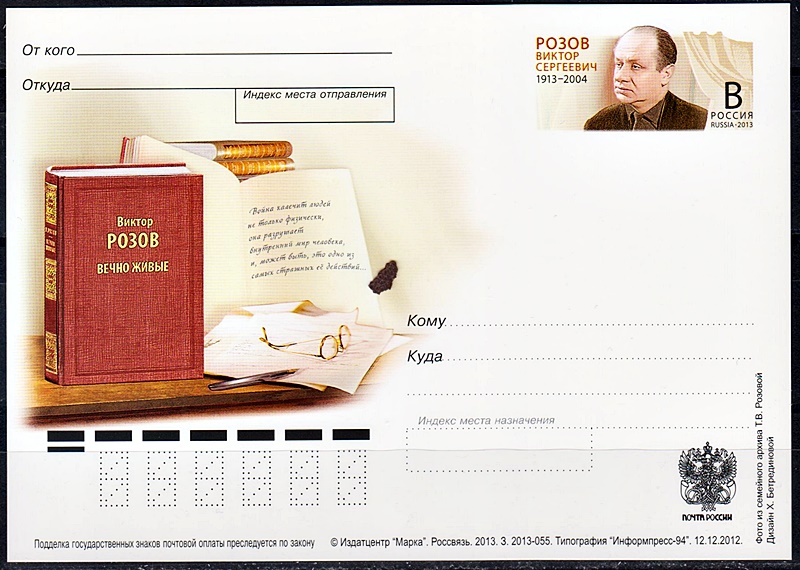

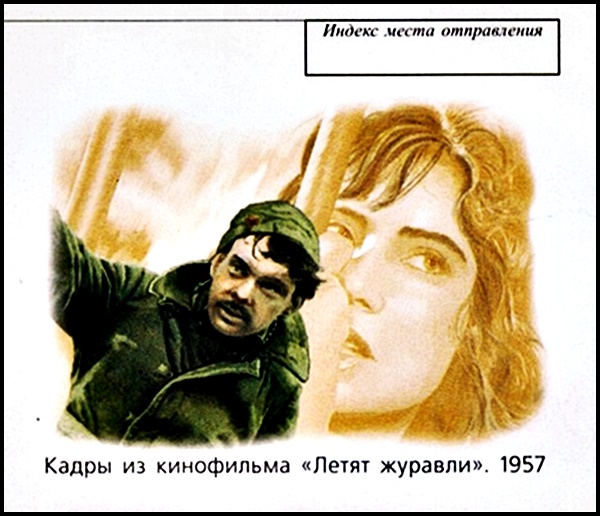

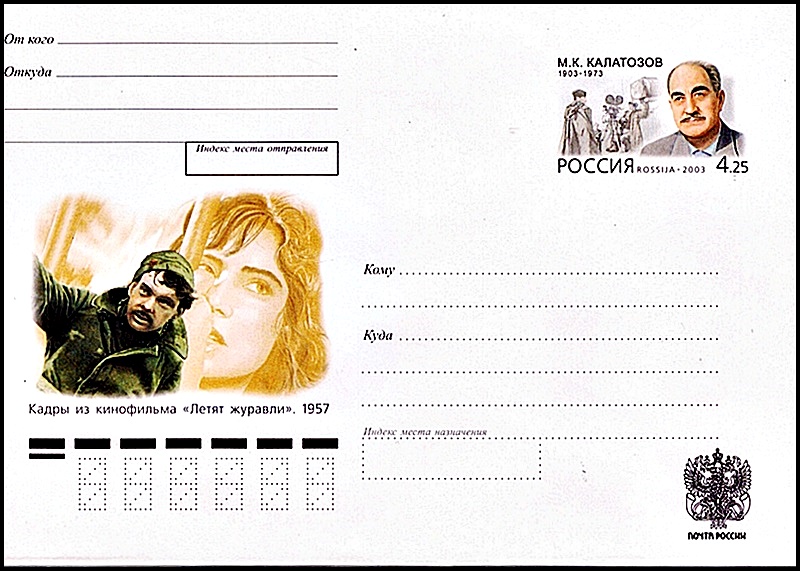

| 12 октября 1957 года на экраны кинотеатров вышла картина Михаила Калатозова «Летят журавли»

12 октября 1957 года на экраны кинотеатров вышла картина Михаила Калатозова «Летят журавли». Любовь в сердцах у целых поколений кинозрителей, «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах. Картина получила множество международных наград, заняв почетное место в советской фильмографии.

Фильм снят по пьесе Виктора Розова "Вечно живые". Военная драма повествует о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Это трагическая история двух влюбленных - Бориса и Вероники, которых навсегда разлучила война.

Главные роли в фильме исполнили Татьяна Самойлова, Алексей Баталов, Василий Меркурьев, Александр Шворин, Светлана Харитонова, Константин Никитин, Валентин Зубков, Антонина Богданова, Борис Кокохин, Екатерина Куприянова.

Триумф фильма начался с получения первого приза на Каннском фестивале в 1958 году. Там же была отмечена исключительная игра актрисы Татьяны Самойловой. Затем картину приветствовали зрители во многих странах мира.

Награды фильма: Большой приз "Золотая пальмовая ветвь", специальный диплом жюри, приз за лучшую женскую роль Татьяне Самойловой, приз Высшей технической комиссии Франции оператору Сергею Урусевскому на XI Международном кинофестивале в Канне, приз "Серебряное сомбреро" на I Международном кинофестивале в Гвадалахаре, Особый приз I Всесоюзного кинофестиваля в Москве.

По сей день "Летят журавли" – не только веха в духовной жизни нашего общества, но и вершина искусства – актерского (в первую очередь Татьяны Самойловой и Алексея Баталова), операторского (Сергей Урусевский) и режиссерского (Михаил Калатозов).

...Заключительный эпизод фильма: 9 мая, встреча фронтовиков на вокзале. Всё то же: бесконечная галерея портретов и Вероника, пробирающаяся сквозь толпу в эфемерной надежде — а вдруг. Вдруг Борис жив и вернулся, «ведь его мертвым никто не видел». И нет у Вероники радости от Победы, не её это победа…

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Чт, 16.10.2025, 15:45 | Сообщение # 239 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

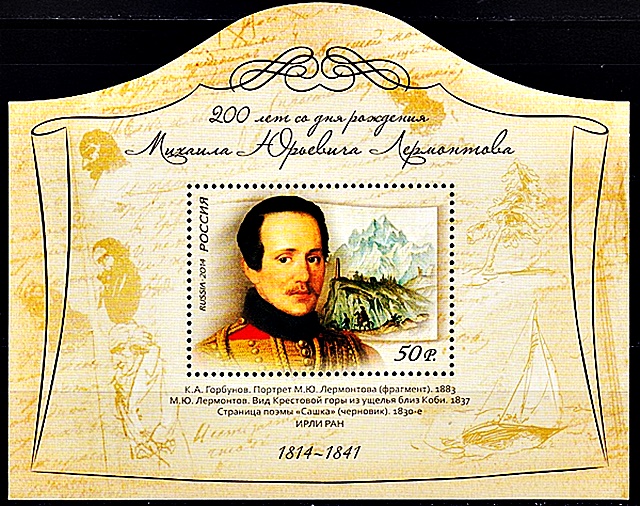

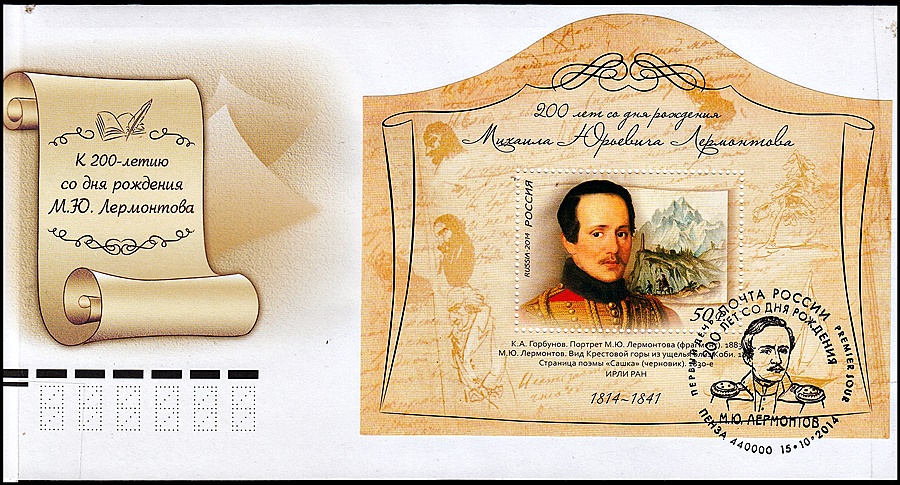

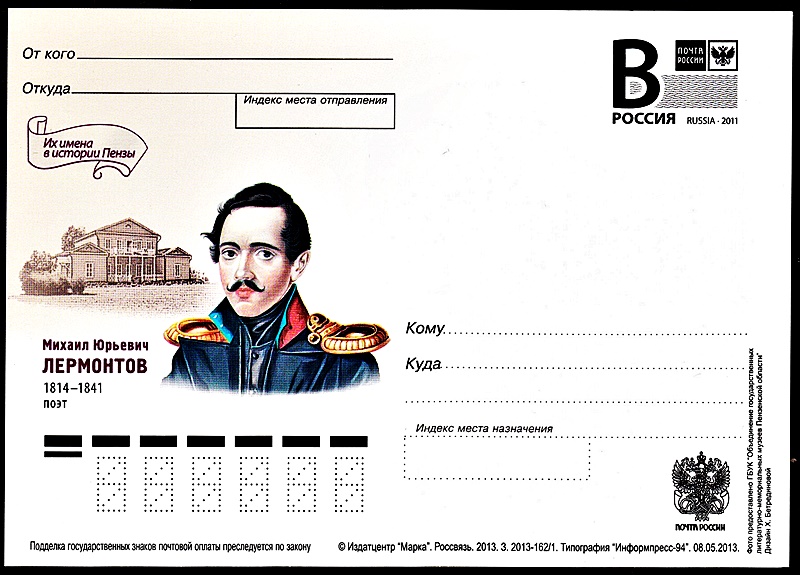

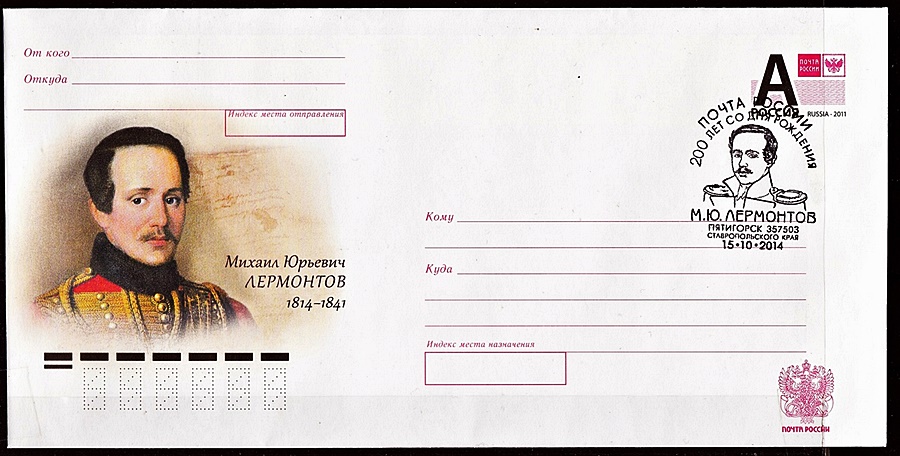

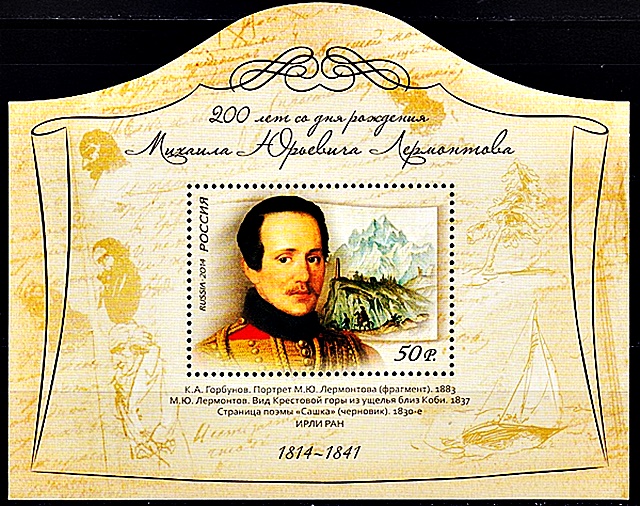

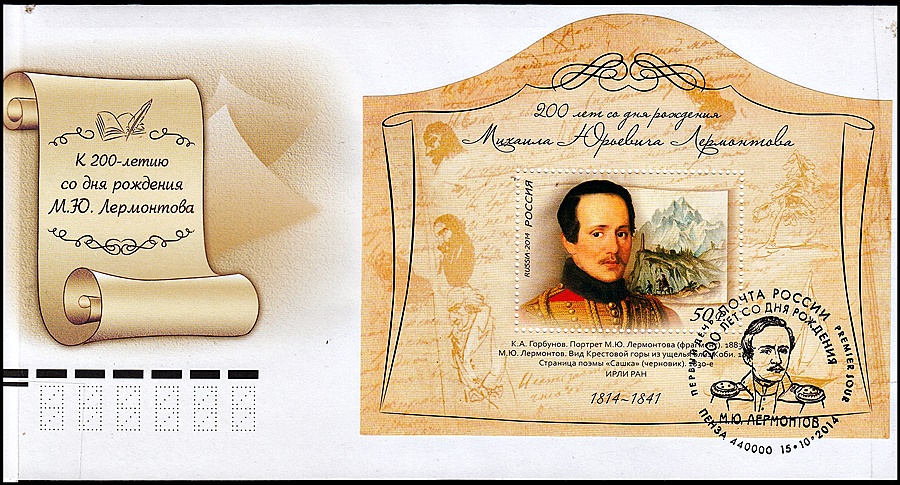

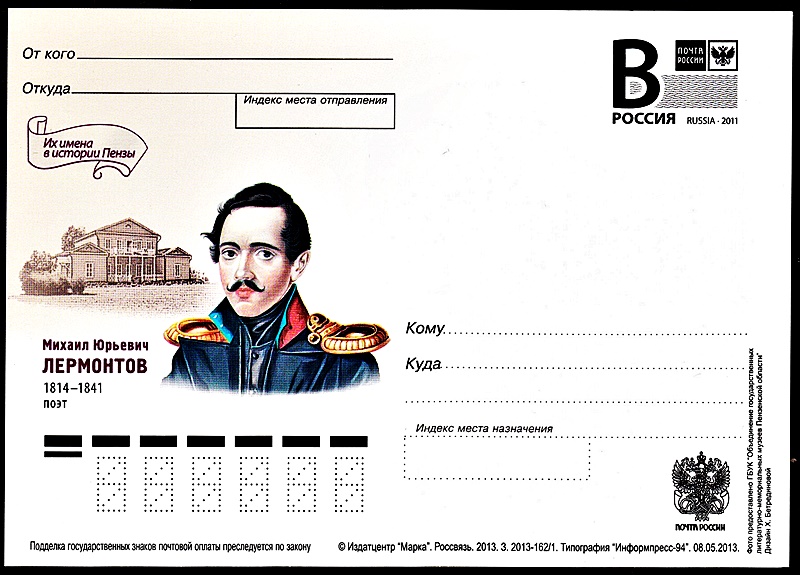

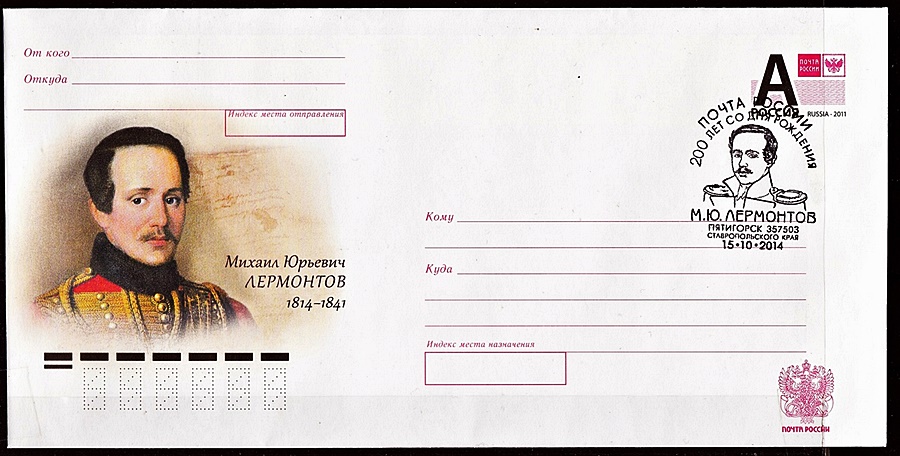

| 15 октября 1814 года родился Гений русской литературы Михаил Юрьевич Лермонтов!

5 октября 1814 года родился гений русской литературы Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841). Его творчество ознаменовало расцвет отечественной литературы и оказало огромное влияние на последователей творца, ставшего настоящим классиком.

«Проза Лермонтова чудо. Еще большее чудо, чем его стихи», – восхищался Лев Гумилев.

«Пушкин – дневное, Лермонтов – ночное светило русской поэзии», – такое определение давал Дмитрий Мережковский.

А Анна Ахматова в статье о Лермонтове писала: «…Слова, сказанные им о влюбленности, не имеют себе равных ни в одной поэзии мира. Это так просто, так неожиданно и так бездонно:

Есть речи – значенье

Темно иль ничтожно

Но им без волненья

Внимать невозможно.

«Если бы он написал только это стихотворение, он был бы уже великим поэтом», - утверждала Ахматова.

Пушкин и Лермонтов – эти два имени слились у нас в сознании еще со школьных лет. Но какие они были разные! В статье «Ремесло поэта» Валерий Брюсов отмечал, что Пушкин работал над стихами, делал их, а у Лермонтова стихи выходили из головы уже законченными.

Пушкин желал, чтобы слух о нем прошел по всей Руси великой, Лермонтов же задумывался над тем, не лучше ли оставить свои мечты навсегда в глубине души, да и нет у языка сил, чтобы выразить сокровенные думы – «стихом размеренным и словом ледяным не передашь ты их значенья».

В 1838 году – корнет лейб-гвардии Гусарского полка. За «непозволительные» стихи сослан на Кавказ.

С 1840 года поручик Тенгинского пехотного полка. Отличился в боях во время экспедиции русских войск в Малую Чечню. Представлялся к наградам, но «высочайше оставлено без последствия». Погиб 27.07.1841 г. на дуэли.

В уме своем я создал мир иной

И образов иных существованье;

Я цепью их связал между собой,

Я дал им вид, но не дал им названья..

.ГЕНИЙ, проживший всего 27 лет и оставивший память о себе -НА ВЕКА.......

Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах; облаками меня одевали, вы к небу меня приучили,

и я с той поры все мечтаю

о вас да о небе......

Строки из первых набросков к поэме «Измаил-бей».

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,

Я посвящаю снова стих небрежный.

Как сына ты его благослови

И осени вершиной белоснежной;

От юных лет к тебе мечты мои...

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пт, 17.10.2025, 17:08 | Сообщение # 240 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

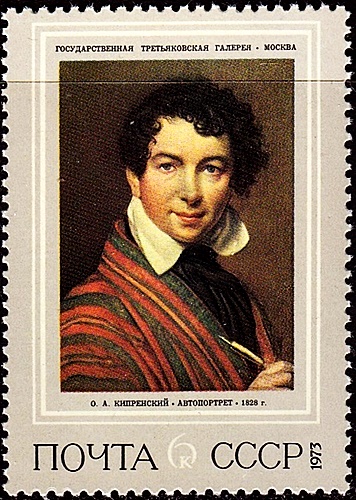

| 1836 г. День памяти

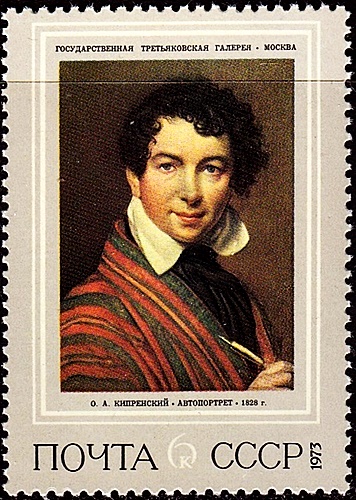

Орест Адамович КИПРЕНСКИЙ

(24.3.1782 — 1836, Рим),

художник.

Художник был внебрачным сыном крепостной крестьянки, и ему была дана фамилия Кипренский по имени богини острова Кипр Киприды, которую позже отождествили с Афродитой. Получив вольную, Орест был определен в воспитательное училище при петербургской Академии художеств, в которой проучился 15 лет, а по ее окончании (в 1803 году) состоял при ней 6 лет пенсионером (не путайте с современным значением слова).

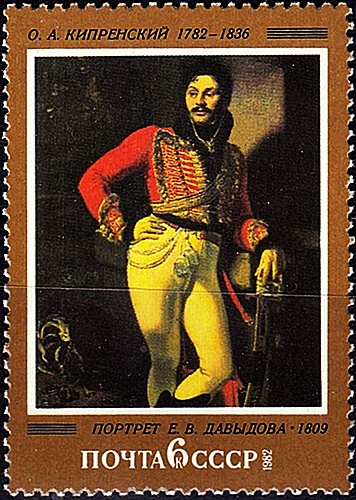

На марке – автопортрет художника 1828

Одной из самых очаровательных картин Ореста Кипренского можно назвать, конечно же, «Бедную Лизу» (1827 г., ГТГ) – иллюстрацию к известной одноименной повести Н.М. Карамзина: «Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось?...

До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу».

Марка СССР, 1982.

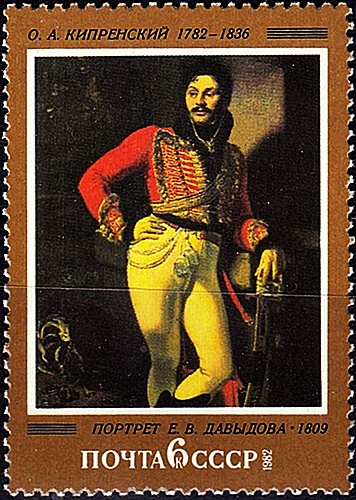

Давыдов, Евграф Владимирович — русский генерал-майор из рода Давыдовых, шеф Лубенского гусарского полка, участник наполеоновских войн.

Орест Кипренский

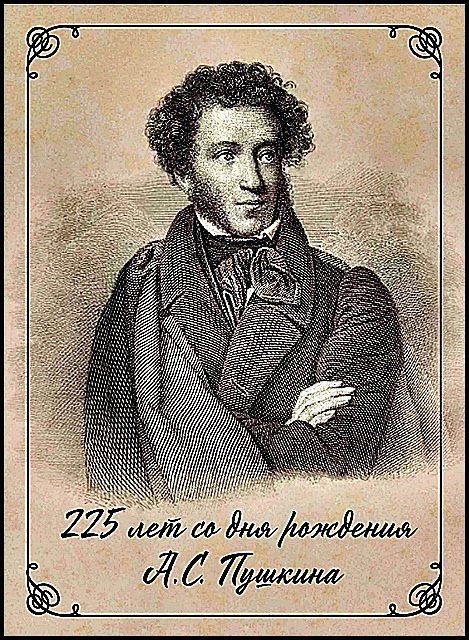

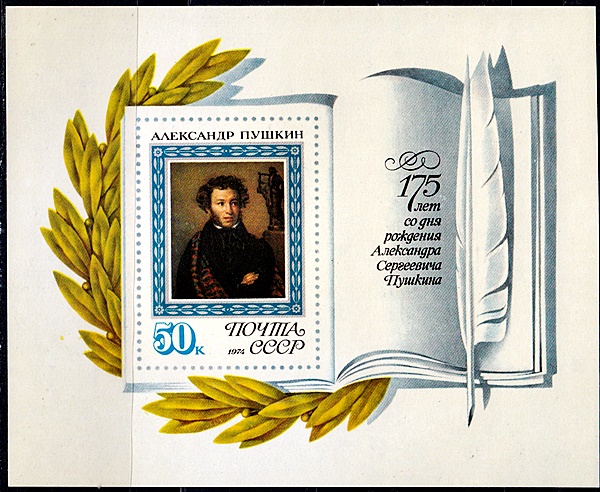

Портрет А. С. Пушкина. 1827

В 1827 году Кипренским по заказу Антона Дельвига был выполнен портрет Пушкина

В 1805 году он написал картину «Дмитрий Донской на Куликовом поле», за которую получил золотую медаль 1-й степени. Но подлинное признание к мастеру пришло как к художнику-портретисту. Им выполнен целый ряд женских, детских портретов, нарисованы портреты героев войны 1812 года, поэтов (среди них и знаменитый портрет А. С. Пушкина).

В 1816 году Кипренский уехал в Италию, и его слава распространилась за пределы России. На несколько лет он вернулся на родину, но с наступлением николаевской реакции после разгрома восстания декабристов вновь уехал в Италию, где и прожил до конца жизни.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Ср, 22.10.2025, 12:29 | Сообщение # 241 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

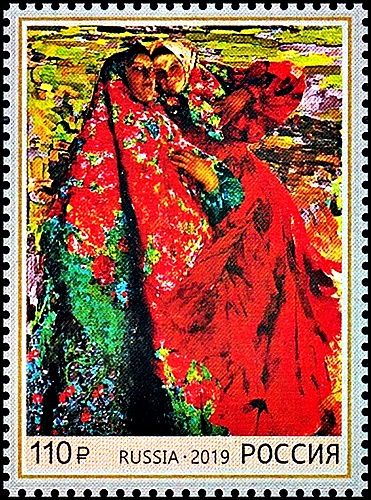

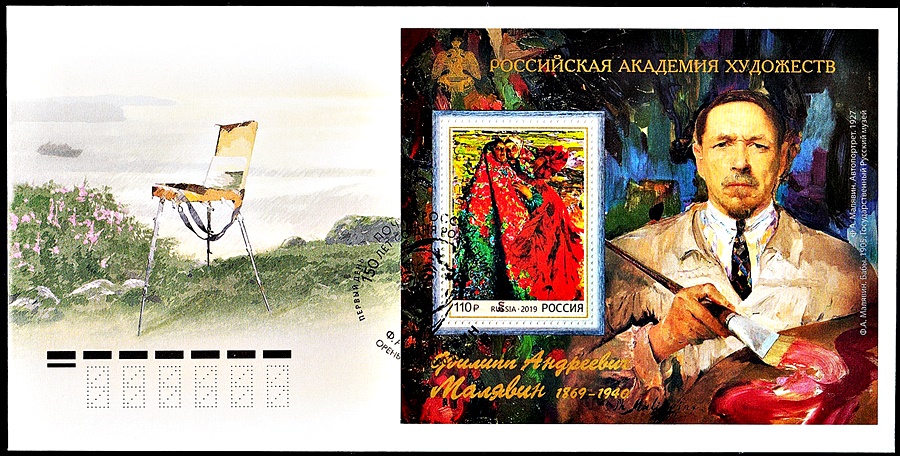

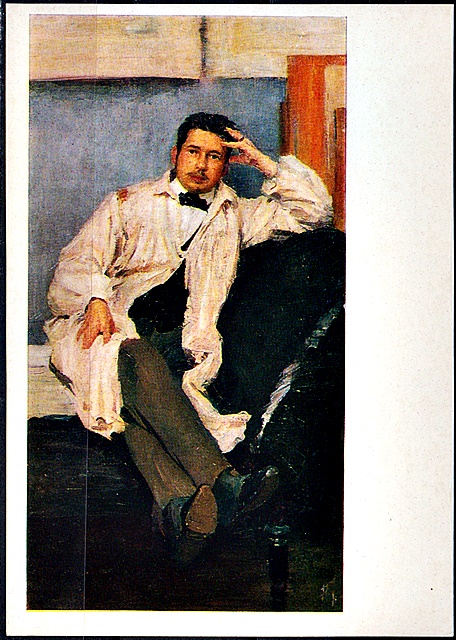

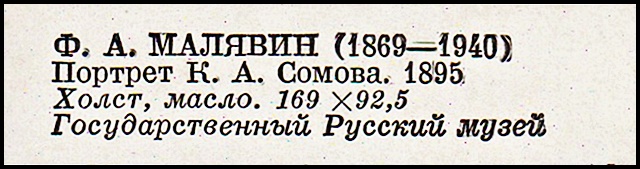

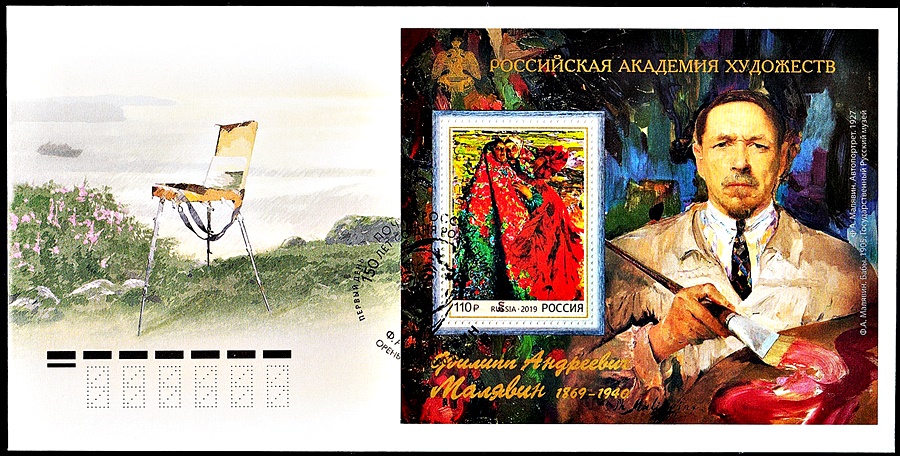

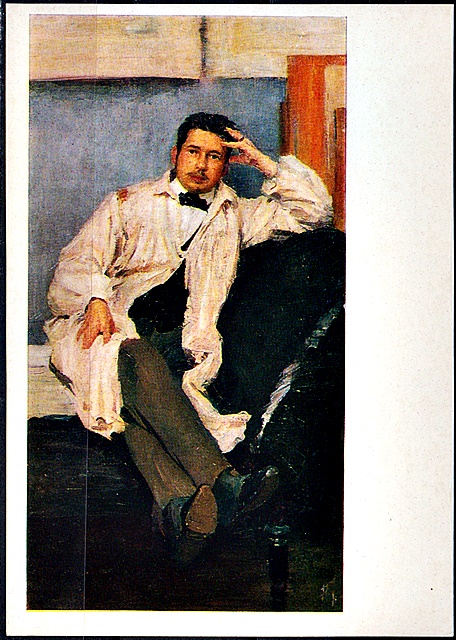

| 22.10.1869 г. родился

Филипп Андреевич МАЛЯВИН

(1869 — 23.12.1940),

художник.

Русский живописец и график, один из лидеров круга так называемых «русских импрессионистов», яркая художественная личность времён Серебряного века, в последующем — эмигрант первой волны.

Академик Императорской Академии художеств (с 1907). Член общества «Мир искусства» и «Союза русских художников».

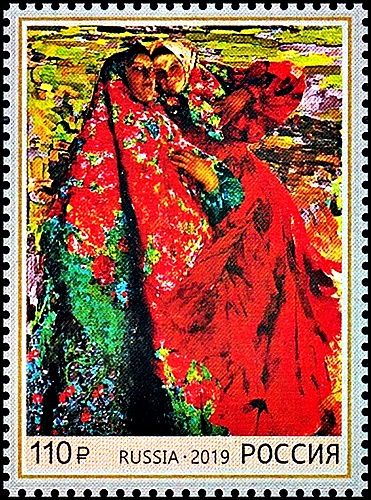

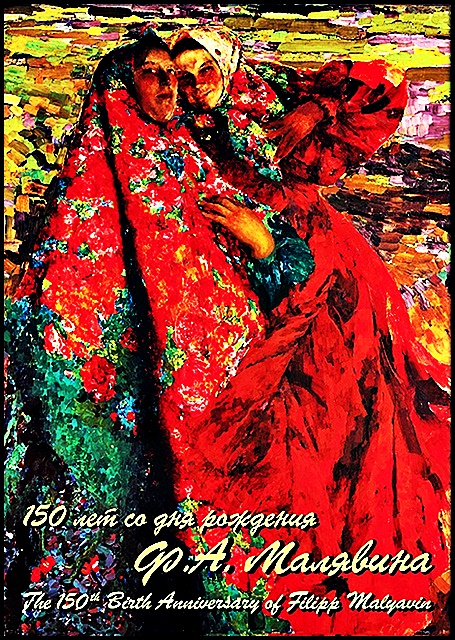

Блок «150 лет со дня рождения Ф. А. Малявина (1869—1940), художника».

Бабы (1905)

Анна Остроумова-Лебедева вспоминала

Я держала вместе с ним экзамен в академию. Во время работы моё внимание было зацеплено странной фигурой. Юноша в какой-то необычной одежде. Похоже на монашеский подрясник. На голове шапочка в виде скуфейки, низко надвинутая на глаза. Из-под неё висели длинные волосы до плеч. Лицо плоское, скуластое, корявое. Брови опущены к вискам. Светлые, небольшие глаза.

Лицо монашка, книгоноши. Простецкое лицо.

Второй раз я увидела его в классах академии. Я рисовала недалеко от него.

Перед началом занятий он, ни с кем не здороваясь, с опущенными глазами, прошёл к своему месту и тихонько стал развёртывать свой рисунок. Потом, оглянувшись кругом, он торопливо перекрестился, что-то боромоча про себя, перекрестил рисунок и принялся за работу.

---------------------------------------------

…Малявин страшно одарённой человек. Без образования, из крестьянской среды и выросший впоследствии среди беспутных монахов Афона. Он остался, несмотря на это, таким свежим, чистым, непосредственным. Как в нём сильны такт и врождённое чувство ко всему прекрасному! Здесь он проявляет себя тонким и глубоким наблюдателем и психологом.

Вторая мировая война застала Малявина в Брюсселе, где он был задержан оккупационными властями, обвинен в шпионаже, однако впоследствии отпущен и с трудом добрался до Ниццы, где и закончил свои дни; он был похоронен на Русском кладбище Кокад

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Сб, 08.11.2025, 10:14 | Сообщение # 242 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

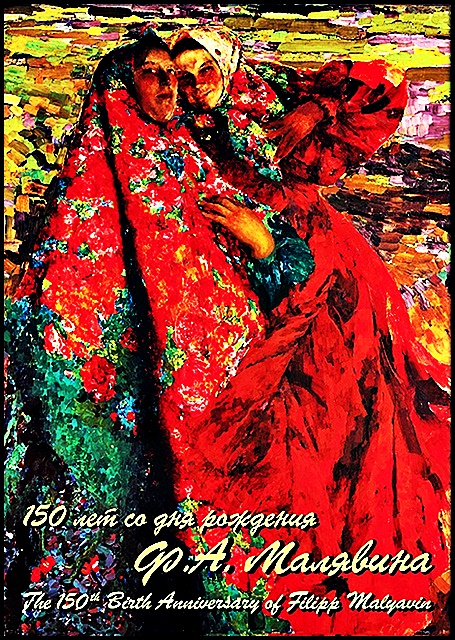

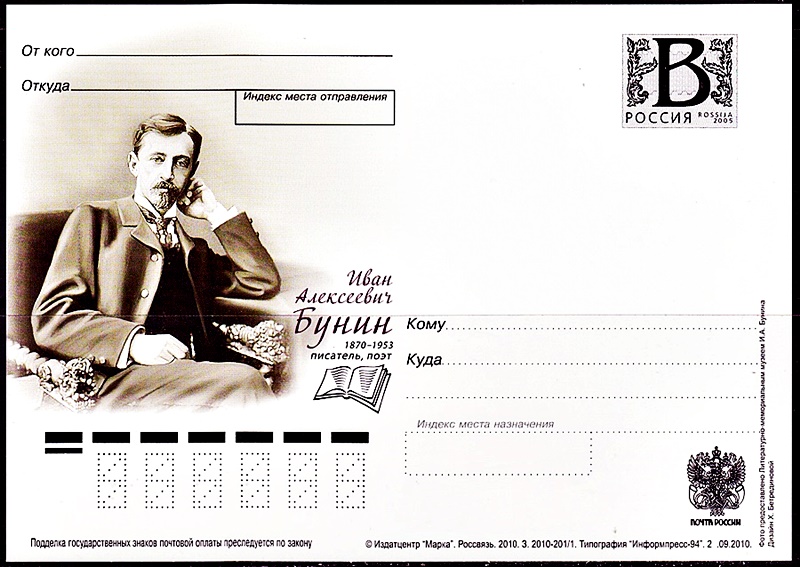

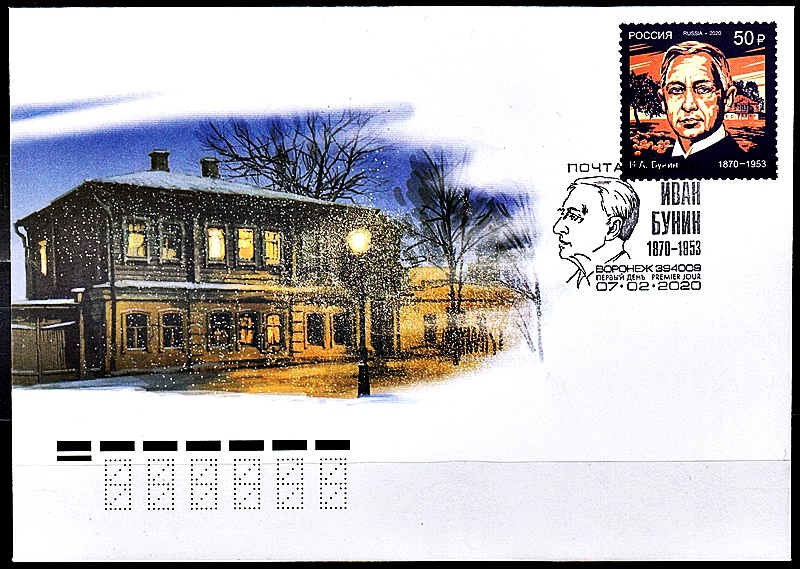

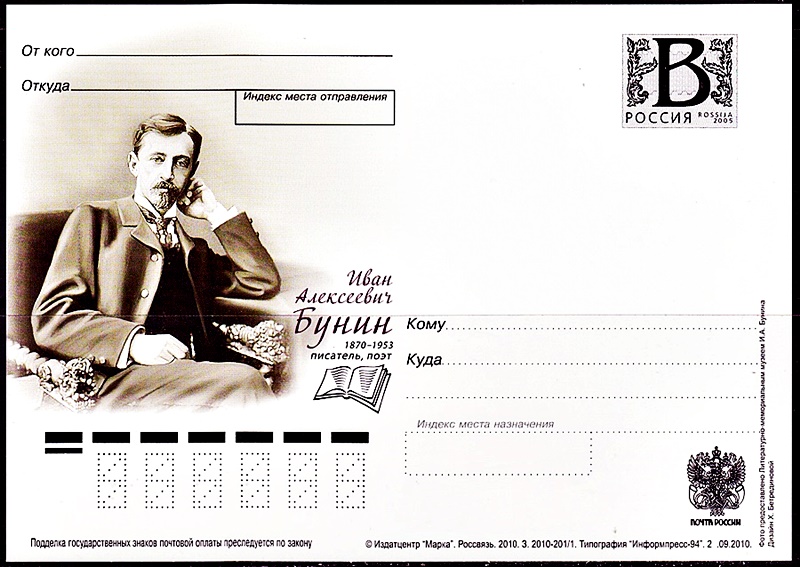

| 8 -11 ноября "Дни Памяти" классика русской литературы Ивана Алексеевича Бунина...

8 ноября 1953 года в Париже умер классик русской литературы Иван Алексеевич Бунин - писатель, нобелевский лауреат 1933 года "за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы".

11 ноября 1933 года русский писатель и поэт Иван Бунин стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе из России.

Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

А вот, что думал Бунин о русском народе:

"Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, - всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...".

-------------------------------------------------

"Народ сам сказал про себя: „Из нас, как из древа, - и дубина, и икона“, - в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачёв".

Так давайте мы с вами будем иконой для близких и дубиной для врагов наших.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Ср, 12.11.2025, 21:32 | Сообщение # 243 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

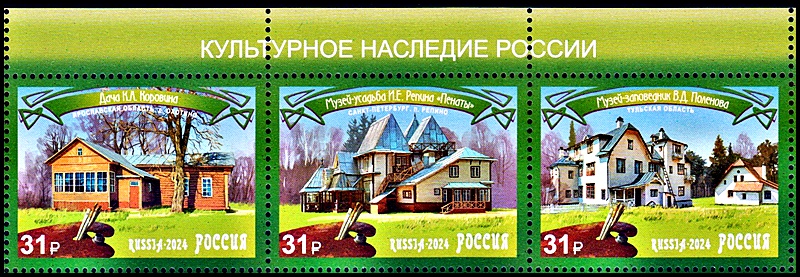

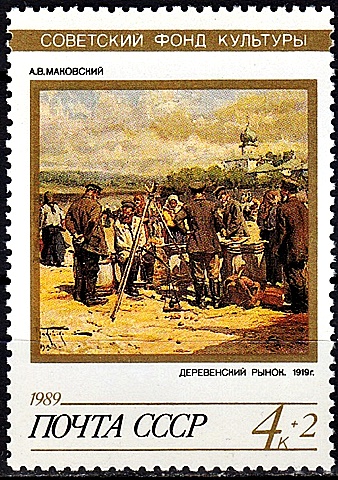

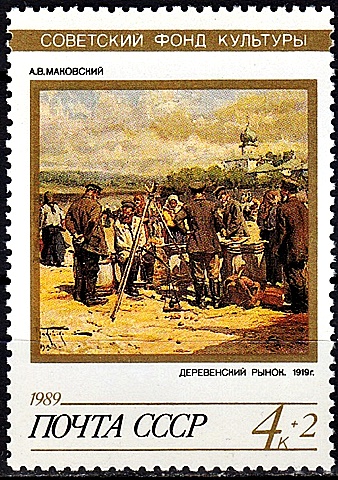

| 12 ноября 1986 года был учрежден "Советский фонд культуры"!

Первыми учредителями Фонда выступили более пятидесяти творческих союзов, общественных организаций и учреждений культуры из всех союзных республик СССР. Председателем правления Фонда был избран академик Дмитрий Лихачев, первым заместителем - историк краевед, партийный деятель Георг Мясников.

Также в правление Фонда входили Раиса Горбачева, писатели Юрий Бондарев, Борис Олейник, Петр Проскурин, первый заместитель председателя Гостелерадио СССР Владимир Попов, реставратор Савва Ямщиков и другие.

В период с 1986 по 1991 год, при поддержке государства, Фондом были направлены на культурную деятельность средства эквивалентные 100 миллионам долларов США.

Девиз Фонда гласил: сохранять и приумножать культурные ценности.

По инициативе его началось возвращении в СССР архивных, музейных и библиотечных коллекций, уникальных документов и особо ценных предметов, которые были собраны и сохранены соотечественниками, вынужденными эмигрировать из России в годы революции и гражданской войны. Кроме того, были созданы десятки новых региональных музеев, проведены сотни всесоюзных и зарубежных выставок, фестивалей, конкурсов, концертов; изданы уникальные книжные памятники; учреждены периодические издания во многих регионах страны.

Самым известным периодическим изданием Советского фонда культуры стал журнал «Наше наследие», основанный по инициативе Дмитрия Лихачёва в 1988 году.

По квоте от Фонда народными депутатами СССР в 1989 году стали Дмитрий Лихачев, митрополит Питирим, директор Нижне-Синячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства Иван Самойлов, таджикский поэт Гулрухсор Сафиева.

Ныне организация называется Российский фонд культуры. Его в 1993 году возглавил кинорежиссер Никита Михалков.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Ср, 19.11.2025, 22:46 | Сообщение # 244 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

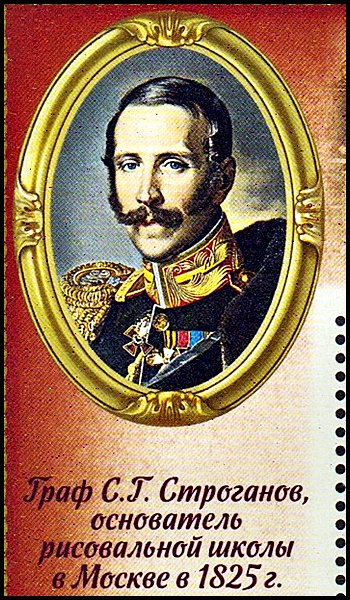

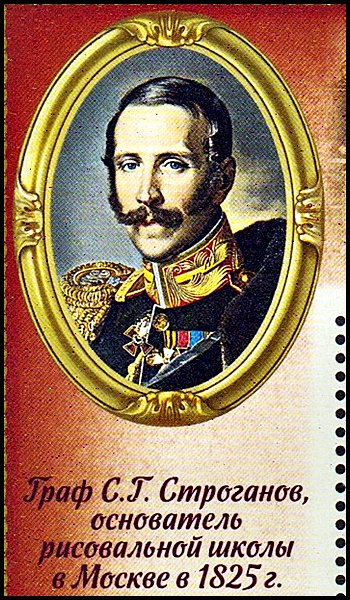

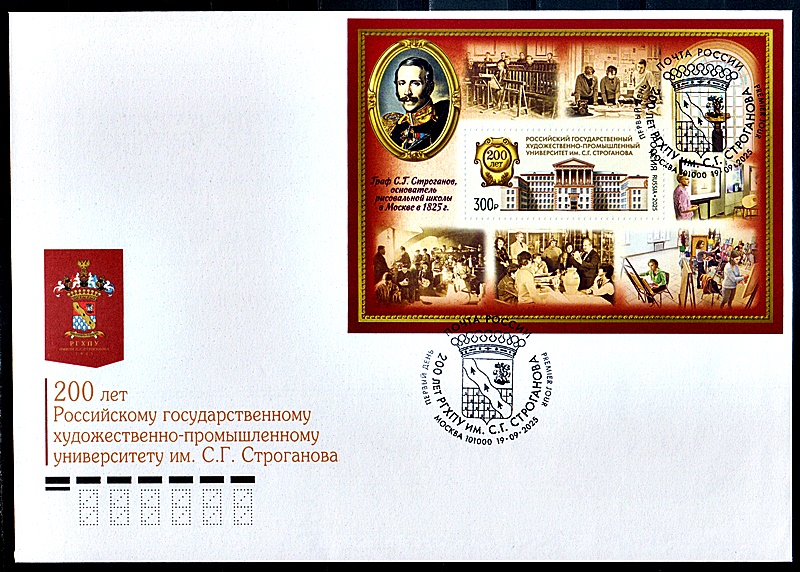

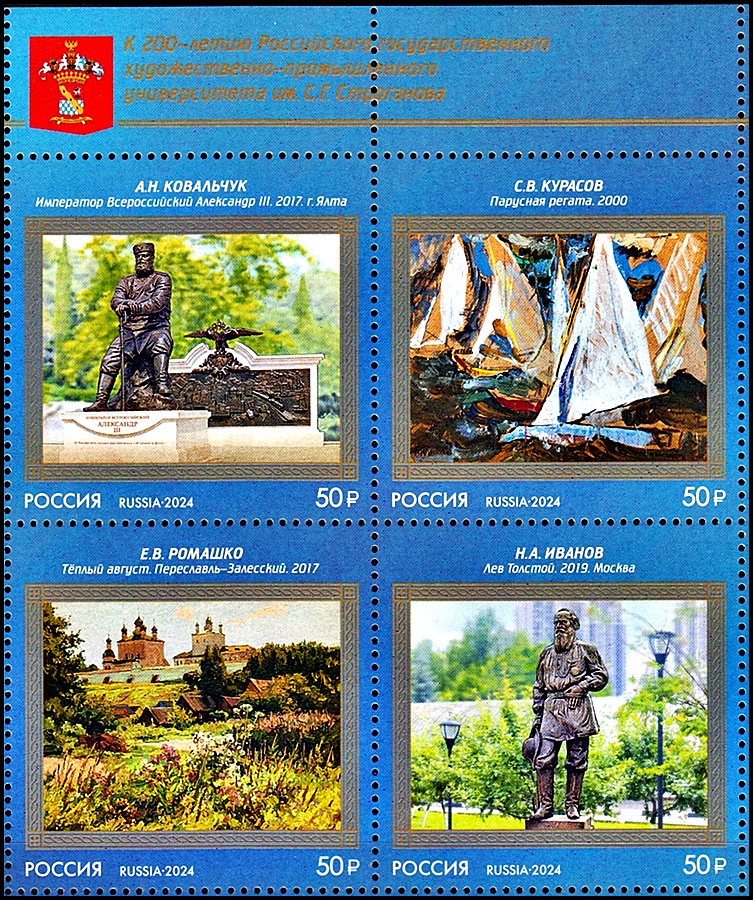

| 19.11.1794 г. родился

Сергей Григорьевич СТРОГАНОВ

(1794 — 9.4.1882),

государственный деятель, коллекционер, меценат, генерал от кавалерии, почетный член Петербургской АН (1827).

— русский государственный деятель, археолог, меценат, коллекционер, московский генерал-губернатор, генерал от кавалерии, попечитель Московского учебного округа (1835—1847).

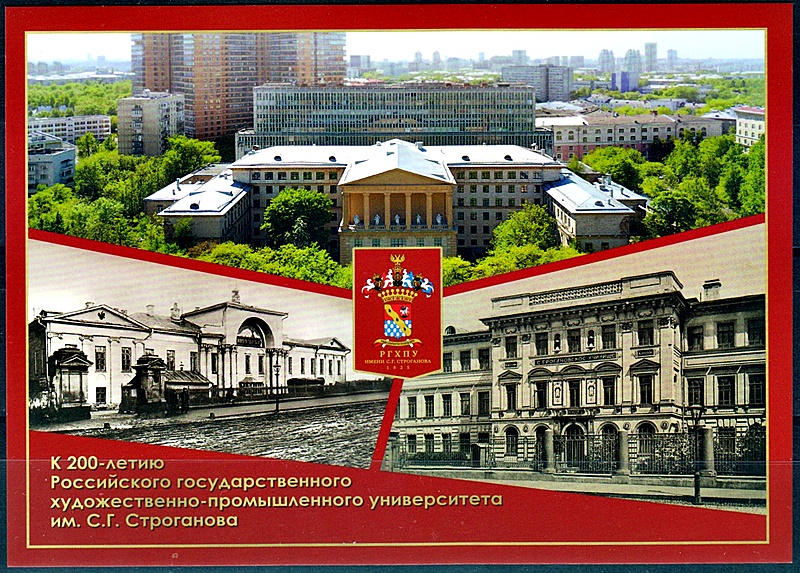

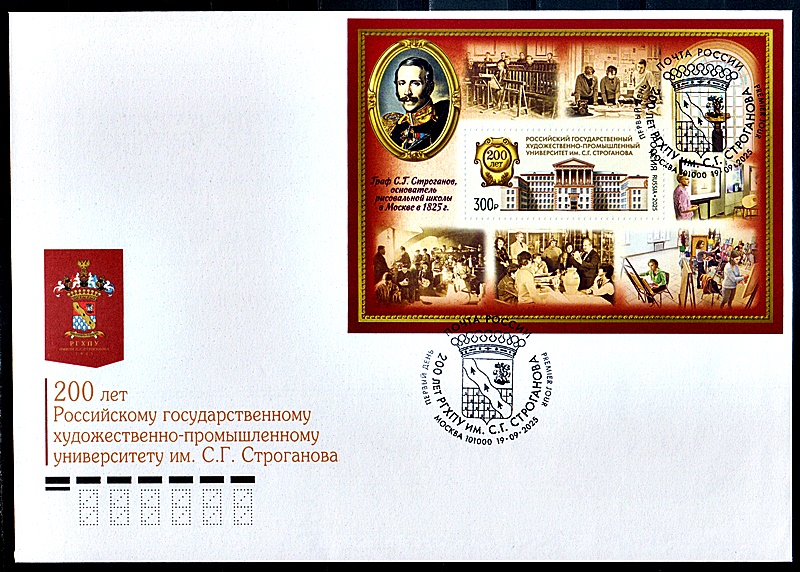

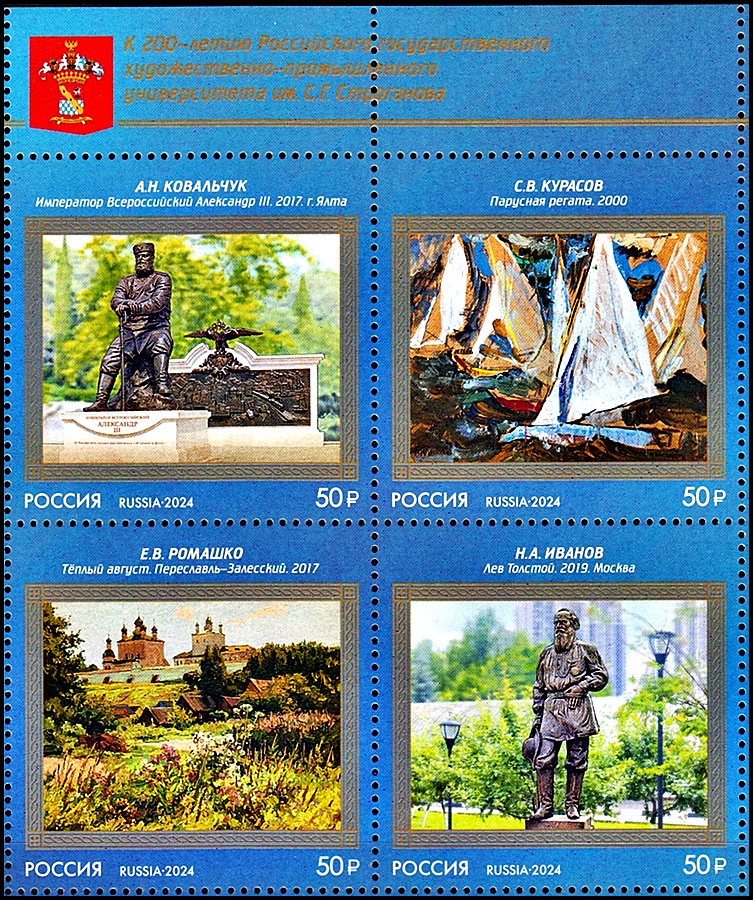

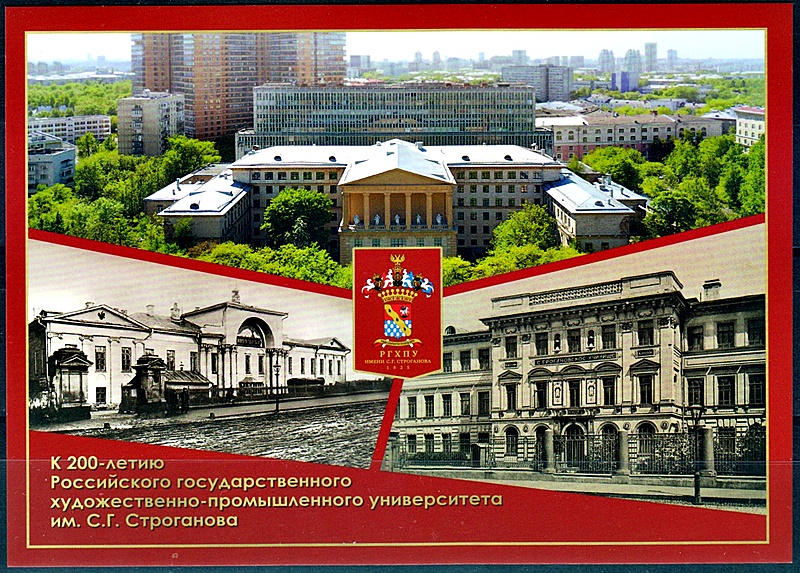

На его средства была открыта Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам (ныне это Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова).

В 1825 году в Москве был основан художественно-промышленный университет. Первоначально назывался «Школа рисования в отношении к искусствам и ремёслам». Основатель школы С.Г. Строганов — представитель известного рода богатейших промышленников, участник Отечественной войны 1812 года, поборник просвещения.

Обучение и питание для большинства учеников были бесплатными, в училище принимались дети разночинцев и крепостных, а критерием зачисления на учёбу было не привилегированное положение родителей, а одарённость поступающего.

Школа была рассчитана на 360 человек. На начальном этапе имелись три специализации: черчение, геометрия, рисование машин; рисование фигур и животных; рисование цветов и украшений.

200 лет Российскому государственному художественно-промышленному университету им. С.Г. Строганова

На почтовой марке изображено здание РГХПУ им. С.Г. Строганова; на полях блока — портрет графа С.Г. Строганова (Тамбовский областной краеведческий музей), фотографии, иллюстрирующие разные периоды становления университета.

К 200-летию Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова. Произведения классиков Строгановской школы

В его владении было 80 тысяч душ крестьян. Вместе с женой управлял майоратом в Пермской губернии (владельцем которого стал после смерти жены) с 46 тысяч крепостных крестьян в составе уральских заводов: Билимбаевского (с 1734), Добрянского (с 1754), Кувинского (1856—1906), Кыновского (1761—1911), Очёрского (1759—1911), Павловского (1816—1911), Софийского (1862—1870). По 9 ревизии 1850 года за его женой числилось 157 161 душ обоего пола.

Строганов активно вникал в жизнь своих пермских владений, о чём свидетельствует следующий факт. 16 сентября 1846 года вступили в Пермском майорате в силу подписанные графом «Правила о предупреждении и пресечении распутства» (они вводились временно, «для опыта на один год»). Правила предусматривали следующие меры

...............

Запрет всем женщинам входить в «питейные дома для питья вина»;

За распутное поведение женщина подлежала наказанию по решению местного приказчика и старосты, имевших право — аресту от 4 до 7 дней, телесному наказанию от 5 до 10 «ударов» или «черной работе» от 4 до 6 дней.

Распутным мужчинам наказание было намного строже. За первый проступок полагалось от 10 до 15 «ударов», денежный штраф от 0,5 до 1,0 руб. серебром, за повторный — от 20 до 50 «ударов» розгами, деньгами от 1 до 3 руб., а за третий — горной или заводской работой от 1 до 3 месяцев. «Неисправимо» распутные мужчины вне очереди отдавались в рекруты, а негодные к службе передавались в губернское правление «для отсылки в Сибирь или арестантские роты»

Известно, что эти правила применялись на практике, но иногда виновных освобождали от наказания. Например, с молодых неженатых мужчин брали подписки о том, что они вступят в брак с теми незамужними «девками», с которыми сожительствовали

...............................................

В настоящее время университет представляет собой учебное заведение высокого профессионального уровня подготовки дизайнеров, художников декоративно-прикладного и монументального искусства. В 2022 году учреждение было переименовано в Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова (РГХПУ им. С.Г. Строганова).

Скончался в Санкт-Петербурге вечером в страстную субботу 27 марта (8 апреля) 1882 года. Похоронен в Фёдоровской церкви Александро-Невской лавры

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пт, 21.11.2025, 15:04 | Сообщение # 245 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

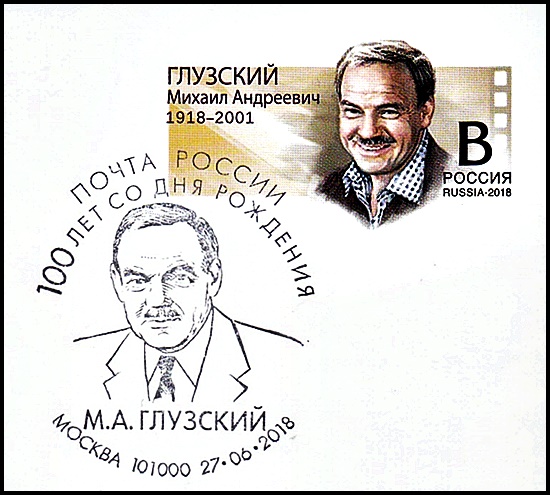

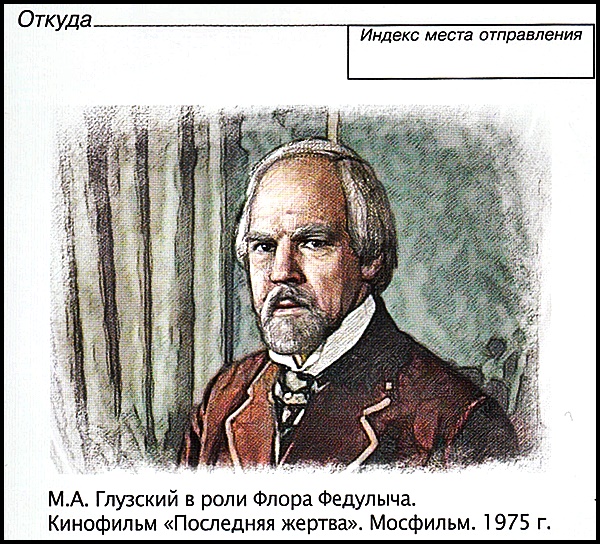

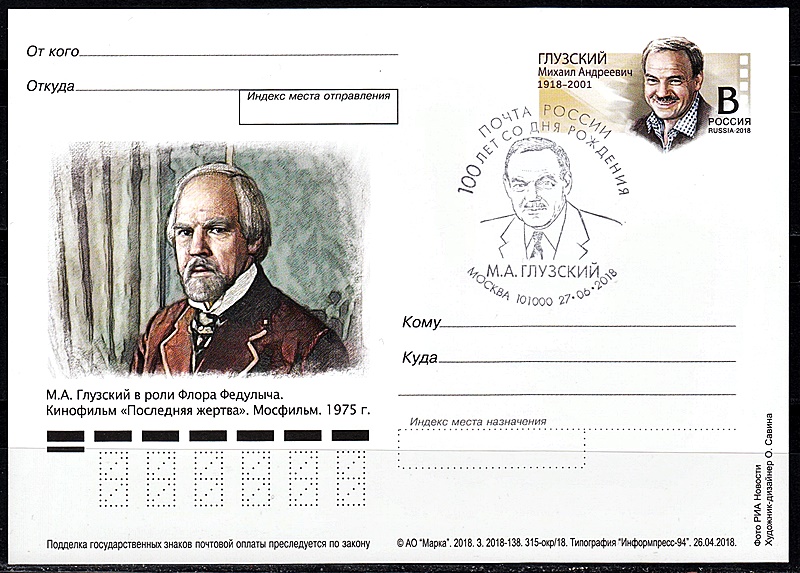

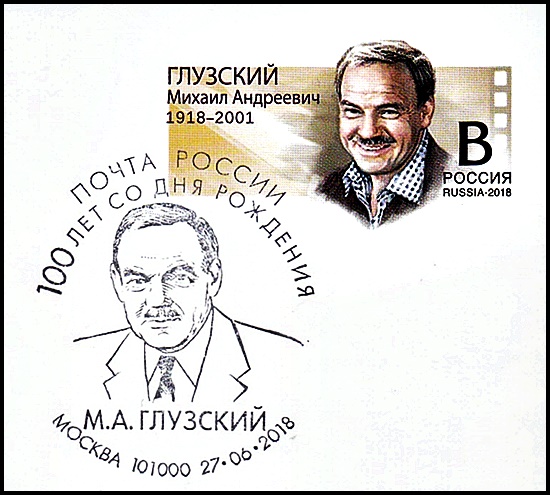

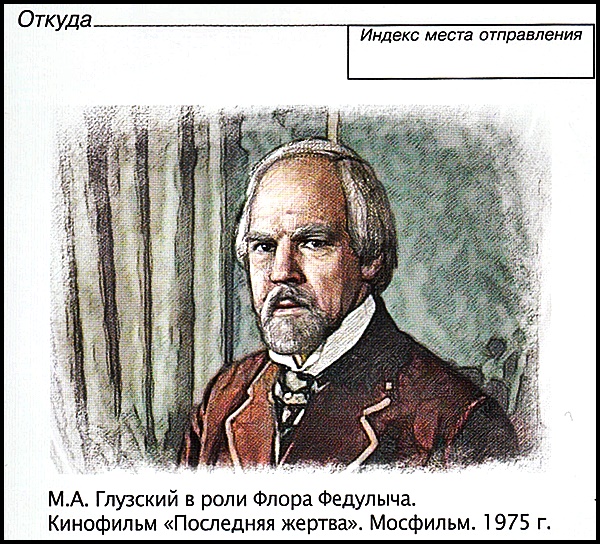

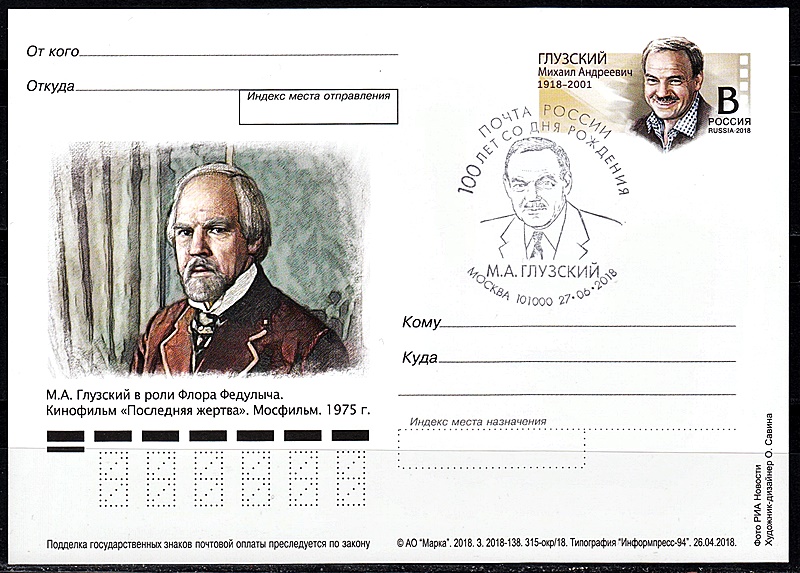

| Михаил Глузский

советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР

21 ноября 1918

107 лет назад

—

15 июня 2001

24 года назад

Михаил Андреевич Глузский родился 21 ноября 1918 года в Киеве. В 1922 году после смерти отца семья переехала в Москву. В школу Михаил пошел в Баку, а в 1929 году он снова вернулся в столицу.

Работал учеником слесаря, электромонтера, окончил вечернюю школу рабочей молодежи и пристрастился к драматическому коллективу при клубе Мосторга.

Будущий актер попал в хорошие руки: художественными руководителями школы в те годы были М. Тарханов и Г. Рошаль, педагогами по мастерству — Н. Плотников и В. Баталов, преподавали и известные кинорежиссеры Юрий Райзман, Михаил Ромм, Борис Барнет, кинооператор А.В. Головня.

Его дебют в кино состоялся в 1939 году в комедии «Девушка с характером» во время учебы Глузского в Школе киноактера при «Мосфильме». В войну он во фронтовых бригадах, а славу обрел уже в зрелом возрасте, когда вслед ярким эпизодам в фильмах «Тихий Дон», «В огне брода нет», «Кавказская пленница» пришли главные роли в картинах «Пришел солдат с фронта», «Монолог». Голосом Глузского с советским кинозрителем говорили и герои БУРВИЛЯ и Луи де ФЮНЕСА.

«Кавказская пленница»

- Тост без вина – всё равно, что брачная ночь без невесты!

- А я пью? – что тут пить?

-Так выпьем за то, что бы наши возможности всегда совпадали с нашими желаниями!

-Вы же просили в трёх экземплярах?.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вт, 02.12.2025, 10:03 | Сообщение # 246 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

| 2 декабря 1841 г. 184 года назад

В Петербурге после реставрации торжественно открыт Аничков мост

Трехпролетный Аничков мост — один из самых известных мостов Санкт-Петербурга — был построен в 1715 году, на пересечении Невского проспекта и Фонтанки. Свое название он получил от примыкающей к нему слободы, построенной полковником М.С. Аничковым.

Сначала мост был деревянным. Однако в 1726 году его перестроили в подъемный, и он долгое время служил караульным местом, где проверяли паспорта у лиц, въезжающих в столицу.

Первая крупная реставрация моста была проведена в 1741 году по случаю визита персидского посла ко двору Елизаветы Петровны. Во время царствования Николая I были проведены очередные реставрационные работы. Мост был украшен четырьмя аллегорическими скульптурами работы Петра Клодта, в которых запечатлена победа человека над дикой силой.

Первая скульптура изображает вздыбленного дикого коня, который повергает наземь юношу. Вторая — юношу стоящего на колене и сдерживающего коня. Третья — стоящего юношу и сдерживающего уздой все еще разгоряченного коня. В четвертой изображен триумф человека, покорившего дикую стихию. Скульптурные композиции были вылеплены из гипса и окрашены под бронзу.

(20 ноября) 2 декабря 1841 года Аничков мост был торжественно открыт. Три пролета моста были перекрыты каменными арками, а узор литой чугунной решетки с изображениями русалок и морских коньков скопирован с решетки Дворцового моста в Берлине, построенного известным архитектором Шинкелем в 1820-х годах.

В последующие годы мост еще не раз реконструировался и реставрировался. В 2001 году он был включён в список объектов культурного наследия России федерального значения, находится под охраной государства.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Ср, 03.12.2025, 18:49 | Сообщение # 247 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

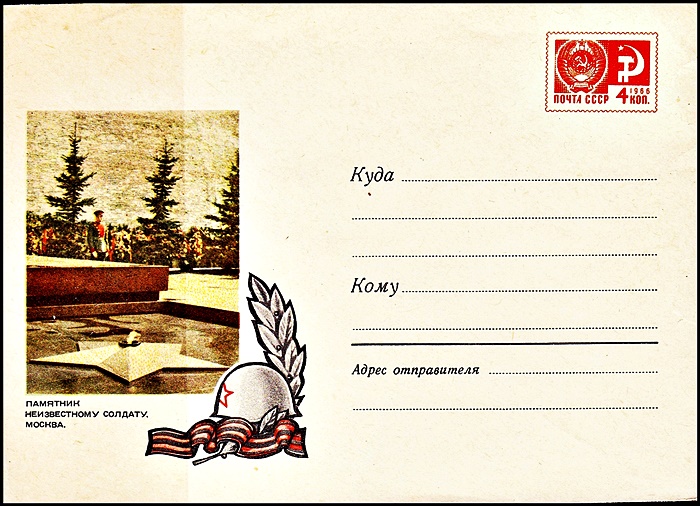

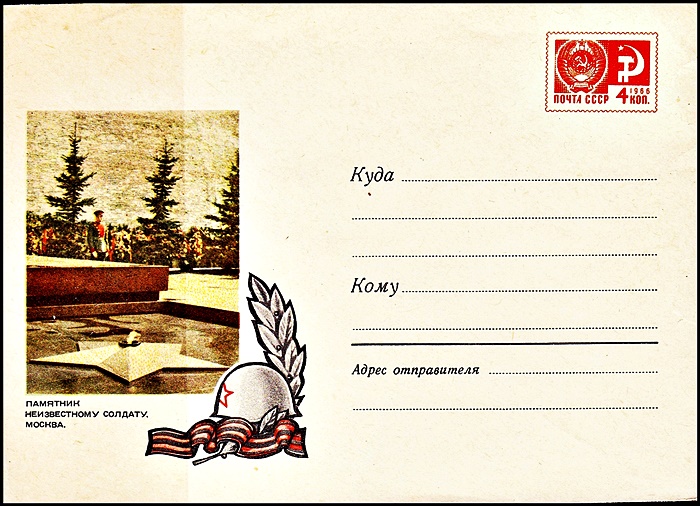

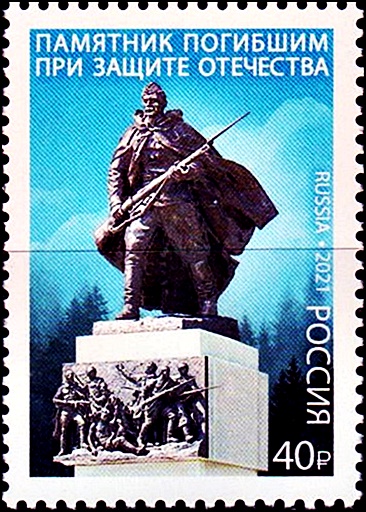

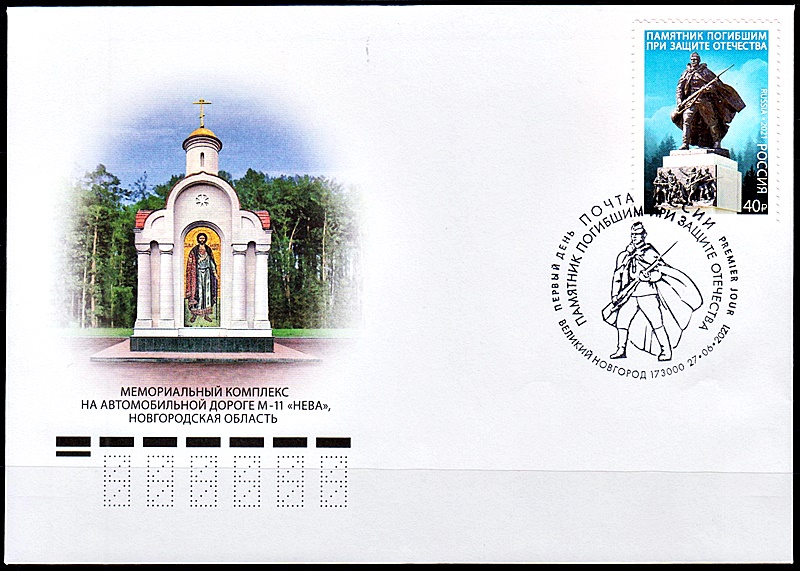

| 3 декабря в России отмечается памятная дата — День Неизвестного Солдата.

3 декабря 1966 г. 59 лет назад

У Кремлевской стены состоялось торжественное захоронение останков Неизвестного солдата

3 декабря 1966 года, в дни празднования 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой, в Александровском саду был торжественно погребен прах Неизвестного солдата, перенесенный с места кровопролитных боев — 41-го километра Ленинградского шоссе.

8 мая 1967 года в Москве был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата». На могиле был зажжен Вечный огонь славы.

На гранитной плите надгробия начертано: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Слева от него на стене из малинового кварцита – надпись: «Павшим за Родину. 1941-1945».

На надгробной плите могилы-памятника помещена бронзовая композиция: на боевом знамени лежат солдатская каска и лавровая ветвь.

Справа на невысоком гранитном постаменте вдоль Кремлевской стены поставлены в ряд блоки, под которыми в урнах хранится земля городов-героев: Ленинграда, Киева, Минска, Волгограда, Севастополя, Одессы, Керчи, Новороссийска, Мурманска, Брестской крепости, Тулы и Смоленска. На каждом блоке написано название города и выгравировано чеканное изображение медали «Золотая Звезда».

В составе мемориального комплекса по правую сторону от блока «Смоленск» стоит прямоугольная стела из красного гранита, содержащая наименования всех городов воинской славы России.

С 12 декабря 1997 года у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата стоит постоянный пост почетного караула из состава Президентского полка. Монументу присвоен статус объекта культурного наследия России, а также Общенационального мемориала воинской славы.

В дни праздников к «Могиле Неизвестного солдата» возлагают венки. Её также посещают прибывающие в Москву многочисленные делегации, главы иностранных государств и правительств.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

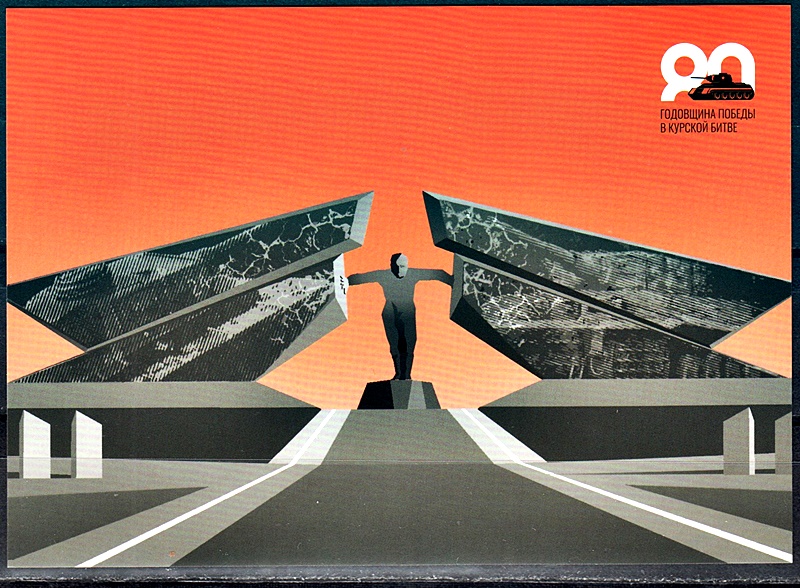

| Sokol | Дата: Пт, 12.12.2025, 11:52 | Сообщение # 248 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

| 1863 г.

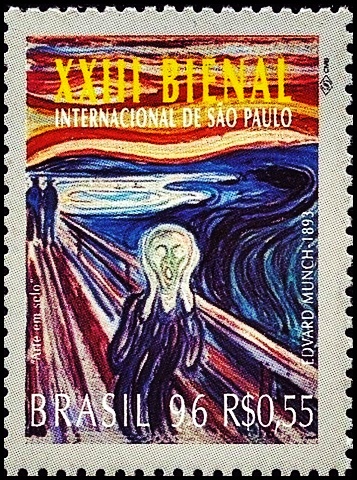

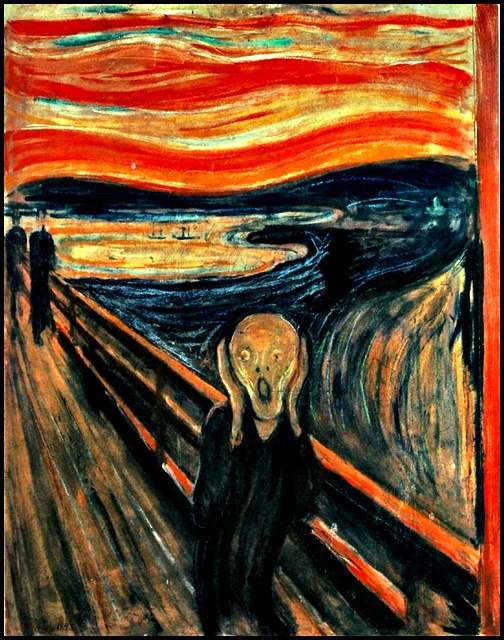

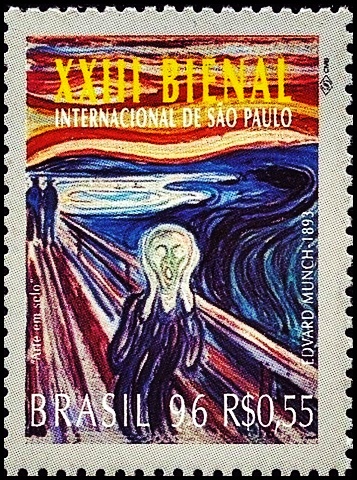

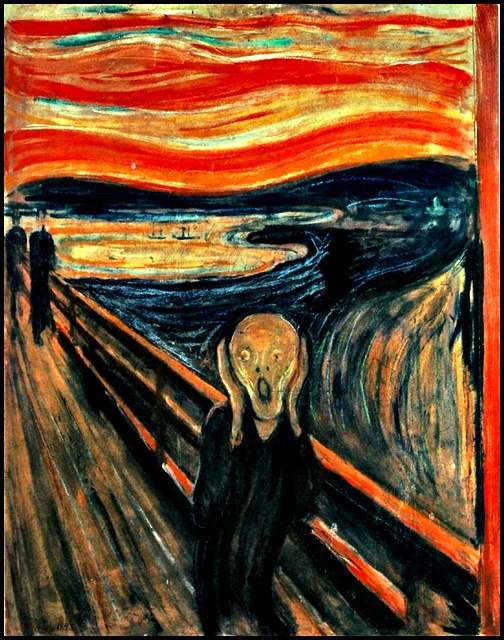

Эдвард МУНК

(12.12.1863 — 23.1.1944),

норвежский живописец и график.

Норвежский живописец и график, один из первых представителей экспрессионизма.

Знаменитая картина Мунка «Крик» — созданная в промежутке между 1893 и 1910 годами серия картин норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка. На них изображена кричащая в отчаянии человеческая фигура на фоне кроваво-красного неба и крайне обобщённого пейзажного фона.

«Крик» как эмблема экспрессионизма служит своего рода прелюдией к искусству XX века, предвещая ключевые для модернизма темы одиночества, отчаяния и отчуждения. Словно бы заглянув в грядущее столетие мировых войн, революций и экологических бедствий

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Ср, 17.12.2025, 11:09 | Сообщение # 249 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

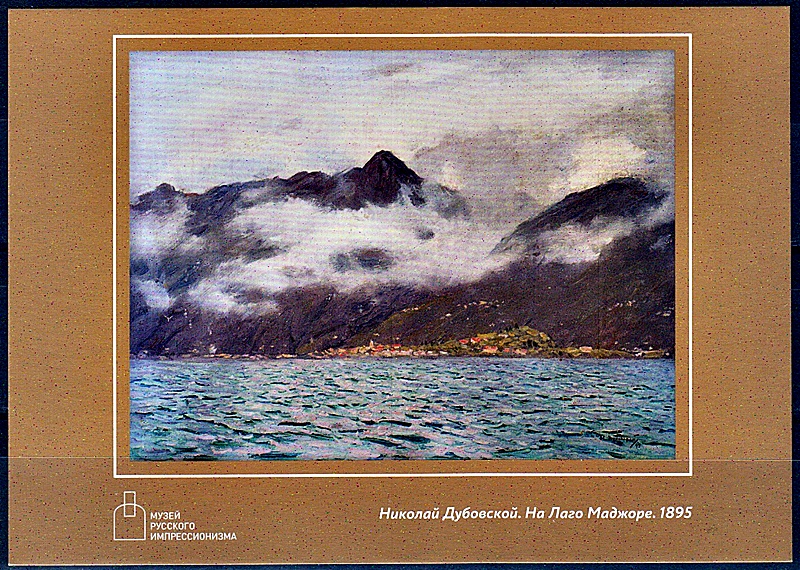

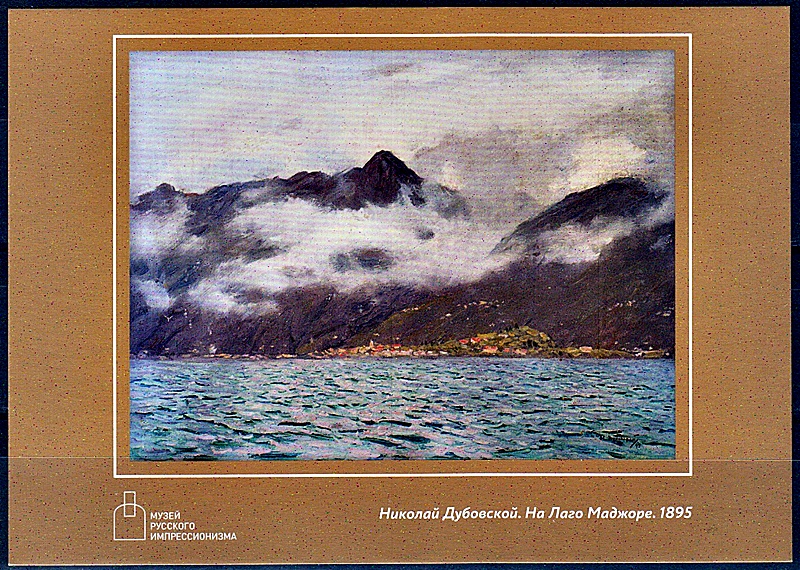

| Николай Дубовской

русский художник-живописец, педагог

17 декабря 1859

166 лет назад

—

28 февраля 1918

107 лет назад

Николай Никанорович Дубовской родился в Новочеркасске (5) 17 декабря 1859 года в семье казака-старшины области войска Донского.

Первоначально учился в военной гимназии, затем в петербургской Академии художеств (1877–1881) у М.К. Клодта. Не раз путешествовал по Западной Европе и Ближнему Востоку. Был членом «Товарищества передвижников» (с 1886), с 1899 года входил в состав его правления. Жил преимущественно в Петербурге.

«На Лаго Маджоре», Николай Никанорович Дубовской

1895 г. Холст, масло. Размер: 26.8X34.8 см. Музей русского импрессионизма

В 1895 году Дубовской посещал Италию и Швейцарию. Картина «На Лаго Маджоре» – дословно это название переводится с итальянского как просто «Большое озеро» – была написана, вероятно, как раз во время этой поездки.

На небольшом холсте изображены величественные горы, окутанные облаками, маленький городок, притаившийся у подножия и неспокойные воды озера Маджоре. Достаточно взглянуть на эту картину, чтобы убедиться гениальности мастера, снискавшего славу лучшего пейзажиста своего времени.

Плодотворно работал он и как педагог – с 1911 года был профессором-руководителем пейзажной мастерской Академии художеств.

Академик живописи (1898), действительный член Императорской Санкт-Петербургской академии художеств (1900), член Совета Академии художеств (1908), профессор-руководитель пейзажной мастерской Высшего художественного училища живописи, скульптуры и архитектуры при Императорской Академии художеств (1911) – Дубовской был одним из немногих русских пейзажистов, удостоенных золотых и серебряных наград за участие в художественных международных выставках в Париже, Мюнхене и Риме.

Умер Николай Никанорович Дубовской в Петрограде 28 февраля 1918 года.

Картины мастера представлены во многих музеях и галереях России и за рубежом.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Сб, 20.12.2025, 23:46 | Сообщение # 250 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

| Николай Богданов-Бельский

русский художник-передвижник, академик живописи

20 декабря 1868

157 лет назад

—

19 февраля 1945

80 лет назад

Среди наиболее известных картин Николая Богданова-Бельского произведения, на которых запечатлены ученики сельских школ. Возможно, художник пытался выразить в них свои детские переживания, связанные с началом обучения. Ведь судьба у живописца была довольно непростой.

Николай Петрович Богданов-Бельский родился (8) 20 декабря 1868 года на Смоленщине. Его мать была батрачкой и своего внебрачного сына при крещении записали Богдановым – «богом данным». Приставку Бельский художник взял позже, в память о родном уезде.

Раннее детство у мальчика было нелегким – матери приходилось жить в доме брата, где её с ребёнком терпели лишь из милости. Священник, преподававший в церковно-приходской школе, которую посещал мальчик, обратил внимание на его одарённость. Он содействовал переводу Коли в село Татево, где в 1872 году была создана первая в России сельская школа с общежитием для крестьянских детей. Построил её выдающийся российский ученый, педагог и просветитель Сергей Рачинский. Оставив кафедру Московского университета, он сам занимался учительством в своей школе, принимая в нее обездоленных ребят.

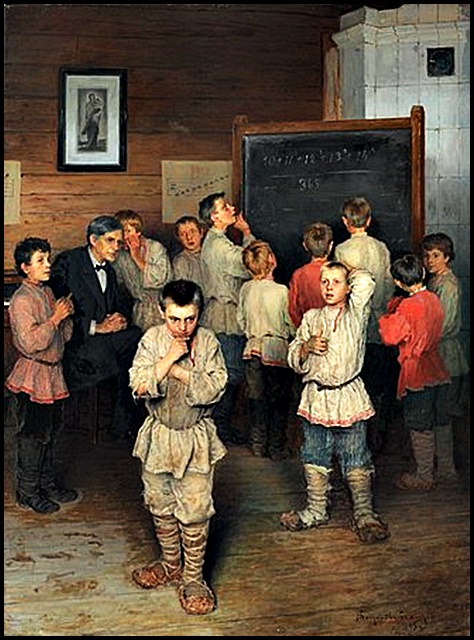

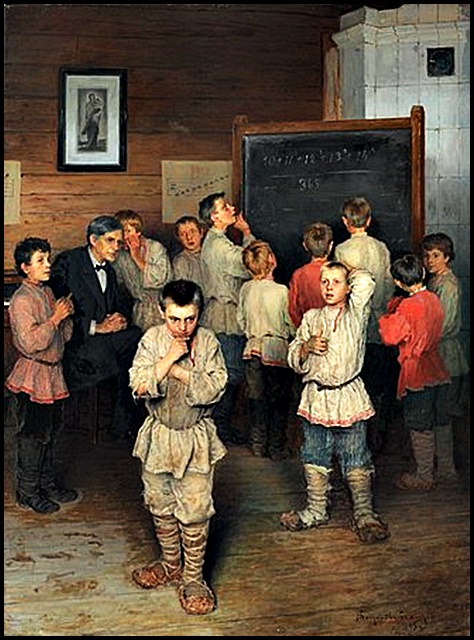

Н. П. Богданов-Бельский

Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского. 1895

Третьяковская галерея, Москва

На картине изображена деревенская школа конца XIX века во время урока арифметики при вычислении в уме написанной на доске дроби. Учитель — реальный человек, Сергей Александрович Рачинский (1833—1902), ботаник и математик, профессор Московского университета.

...Откуда ж было старому Даниле,

Чьи напрочь зубы и душа изныли,

Прознать про то, что Ванька ныне

Зовется русским Паганини

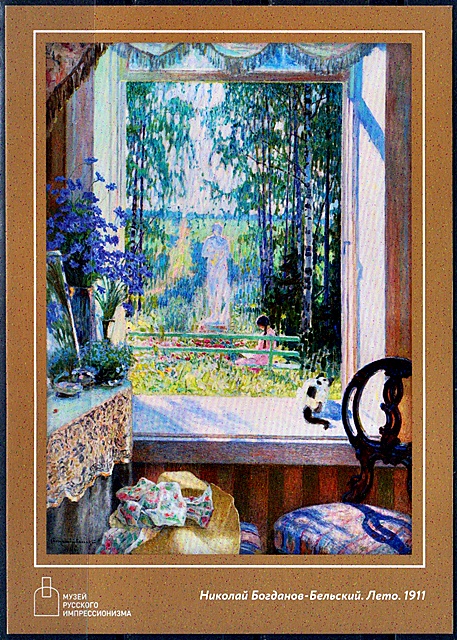

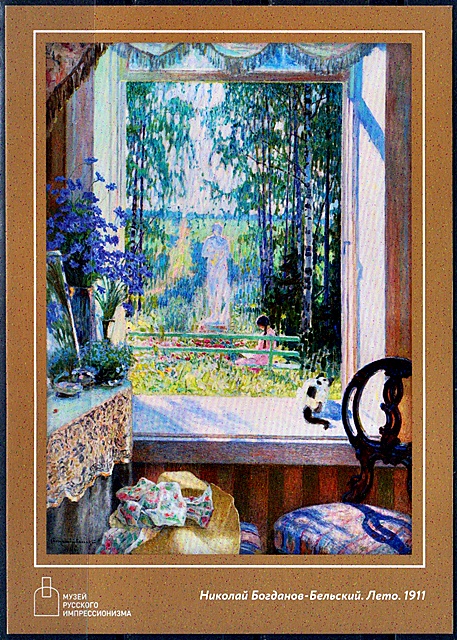

Полотно «Лето» заметно отличается от большинства других загородных картин мастера. Изысканная и сложная композиция объединяет в себе разные жанры и множество любопытных деталей: интерьер с открытым окном и кошкой на подоконнике, натюрморт с букетами васильков, а также пейзаж со статуей и фигуркой читающей в саду девочки.

Чтобы попасть в школу Рачинского, маленькому Коле пришлось выдержать экзамен, и мальчик мастерски справился с задачей. Он нарисовал в профиль одного из преподавателей, проявив свой дар. В наши дни в селе Татеве есть музей, открытый в память об этом талантливом художнике, который в те далекие годы сделал первый шаг к успеху на творческом поприще.

В 1882 году Рачинский отдал Николая Богданова в иконописную мастерскую Троице-Сергиевой лавры. Спустя два года юношу приняли в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), где его наставниками стали Владимир Маковский, Василий Поленов и Илларион Прянишников.

В годы учебы юный живописец создал картину «Будущий инок» в 1889 году, за которую был награждён большой серебряной медалью и получил звание классного художника. Через несколько лет картину, находившуюся у коллекционеров, приобрела императрица Мария Федоровна.

Богданов-Бельский принимал активное участие в деятельности общества художников-передвижников, а также стоял у истоков создания творческого объединения имени Архипа Куинджи.

После революции 1917 года художник уехал сначала в Петроград, а оттуда в Латвию, где стал почетным членом студенческой корпорации Fraternitas Arctica. В тот период Богданов-Бельский проводит персональные выставки, которые проходят с большим успехом. Воодушевившись, он с увлечением работает над циклом картин «Дети Леттгаллии». Путешествуя по Латвии, создает пейзажи. В Рижском городском художественном музее его картины также будут выставляться на персональных экспозициях в 1923,1936 и 1940 годах.

В последующие годы картины Богданова-Бельского не раз экспонируются на выставках русского изобразительного искусства за рубежом, где неизменно вызывают большой интерес. В 1920-е годы творения художника, наряду с полотнами Бориса Кустодиева, Михаила Нестерова, Василия Поленова и других выдающихся отечественных живописцев увидели в Европе и США. Картины Богданова-Бельского с того времени вошли в коллекции многих заграничных музеев, и интерес коллекционеров к его творчеству не утихает и по сей день.

В 1936 году, отмечая пятидесятилетие творческой жизни, художник находился на пике славы. Он по-прежнему много и целеустремленно трудился. Весной 1941 года Богданов-Бельский отправляет на выставку в Москву картину «Пастушок Прошка». Но начавшаяся война перечеркнула все творческие планы художника. Не имея ни источников вдохновения, ни возможности творить, он тяжело заболевает. Супруга художника вывозит его в Берлин, где врачи проводят операцию. Однако состояние художника продолжает ухудшаться.

Николай Богданов-Бельский скончался 19 февраля 1945 года в Берлине, во время очередной бомбардировки города. Похоронили живописца на русском православном кладбище Тегель.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

Сообщение отредактировал Sokol - Сб, 20.12.2025, 23:52 |

| |

| |