|

История на почтовых марках

|

|

| Sokol | Дата: Сб, 26.04.2025, 09:44 | Сообщение # 51 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

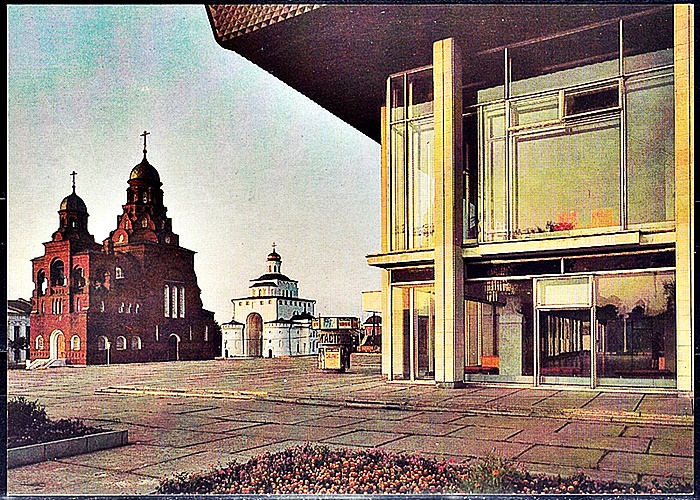

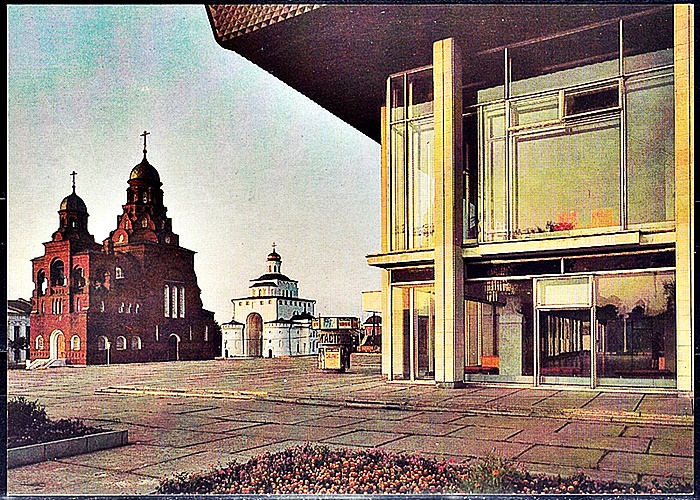

| 26 апреля 1164 года завершено строительство Золотых ворот во Владимире.

26 апреля 1164 года завершено строительство Золотых ворот во Владимире. «Золотые ворота Владимира, как и Киева, являлись сооружением в большей степени репрезентативным, чем военным»

1164 - Во Владимире князь Андрей Боголюбский построил по образцу ворот киевских Золотые ворота и закончил строительство крепостных стен Владимира.

Золотые ворота помимо оборонных целей ворота имели также и триумфальный характер. Они оформляли парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города.

Это были самые парадные ворота города в XII-XIII веках. Ипатьевская летопись сообщает, что князь их золотом "учини", имея в виду, что они были покрыты листами золоченой меди, ярко блестевшей на солнце и поражавшей воображение современников.

Вплотную к воротам с севера и юга примыкали насыпные валы с глубокими рвами с наружной стороны. Через рвы от ворот проходил мост, выводивший за город. Высота арки достигала 14 метров. Массивные дубовые створы ворот, висевшие на кованых петлях, примыкали к арочной перемычке, сохраняющейся и ныне....

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пн, 05.05.2025, 20:59 | Сообщение # 52 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

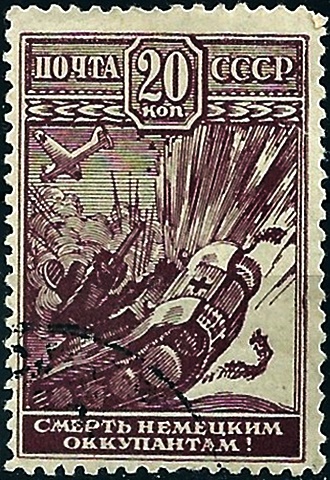

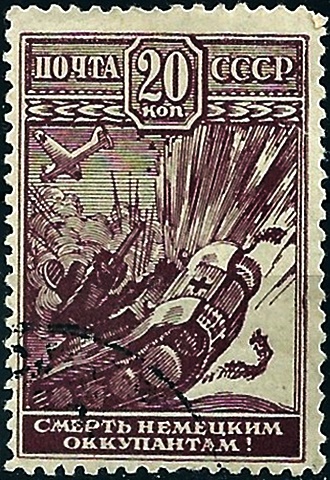

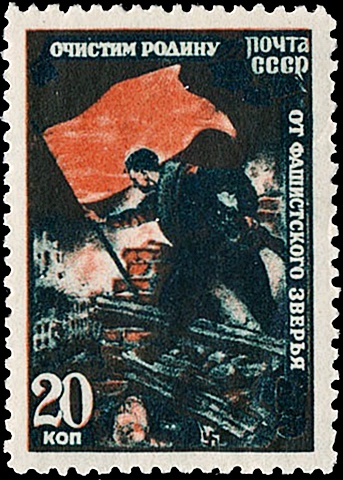

| 80 лет назад - 5 мая 1945 - "Хроники Победного Мая!"

1945 - Оперативная сводка Совинформбюро:

"В течение 5 мая войска 3-го Белорусского фронта вели бои по очищению от противника косы Фриш-Нерунг и заняли населённые пункты Лангхакен, Шеллмюль, Шмиргель, Преббернау, Шотланд.

Войска 2-го Белорусского фронта 5 мая овладели городом Свинемюнде – крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море, а также полностью очистили от противника острова Воллин и Узедом, заняв при этом крупные населённые пункты Кольцов, Мисдров, Леббин, Альбек, Зеебад Герингсдорф, Узедом, Келпинзее, Цинновитц, Пеенемунде. За 4 мая войска фронта взяли в плен 11700 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов – 55, танков – 24, полевых орудий – 88...

1945 - Началось Пражское восстание, придавшее выступлению народных сил общенациональный характер.

Восставшие захватили вокзалы, мосты, центры связи. Город покрылся баррикадами. Гитлеровское командование бросило на Прагу войска группы армий "Центр" под командованием фельдмаршала Шернера. Несколько суток пражане стойко отбивали атаки наступавших немцев. Но вскоре над столицей Чехословакии нависла угроза разрушения, а над ее защитниками – гибели. Чешский национальный совет обратился по радио к странам антигитлеровской коалиции с просьбой о помощи.

Советское Верховное Главнокомандование решило в кратчайший срок разгромить группировку Шернера, помочь восставшей Праге и завершить освобождение Чехословакии. 6 мая войска под командованием Маршала Советского Союза И.С. Конева, имея ударную группировку из десяти танковых корпусов – тысяча шестьсот танков под прикрытием тысячи девятисот самолетов – стремительно двинулись вперед.

5 мая 1945 года в Праге началось вооруженное восстание против гитлеровских оккупантов.

В тот же день советские войска под командование маршала Конева начали стремительное наступление на Прагу, чтобы успеть прийти на помощь восставшим и спасти город от разрушения. "Вперед, на Прагу! Спасти ее. Не допустить, чтобы она была разрушена фашистскими варварами".

Под такими лозунгами советские солдаты с боями прорывались на помощь горожанам. Почти 12 тыс. солдат и офицеров погибло в ходе наступательной операции.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Чт, 05.06.2025, 11:22 | Сообщение # 53 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

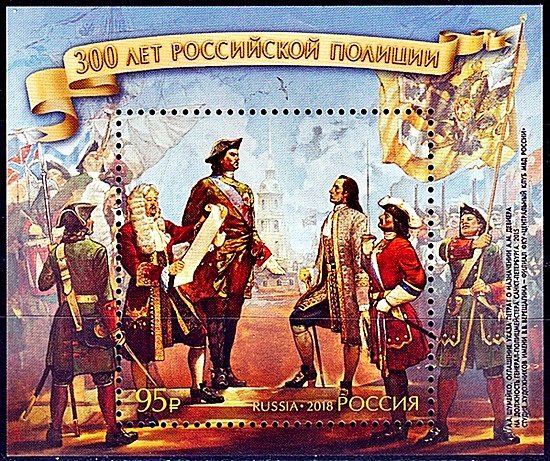

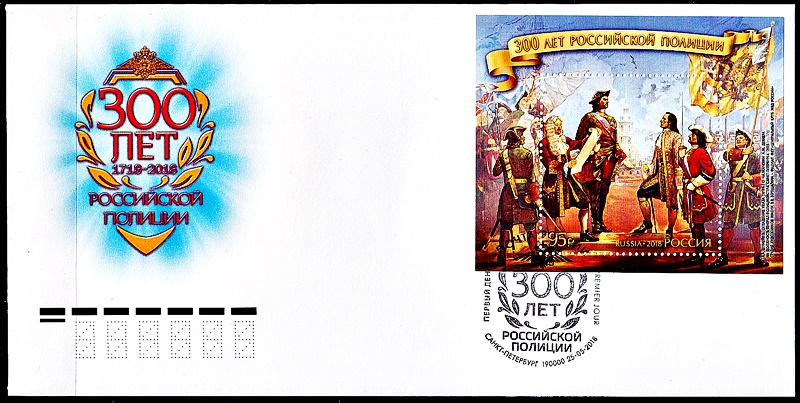

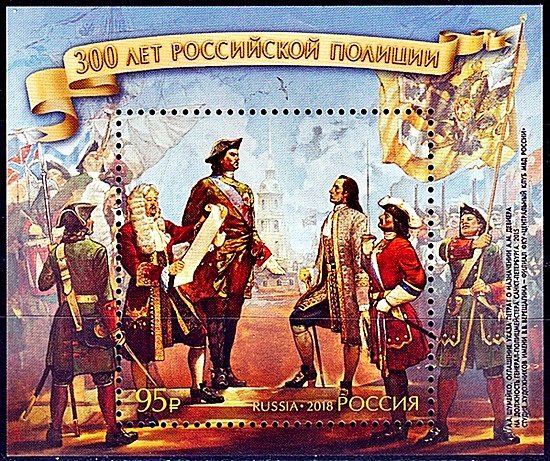

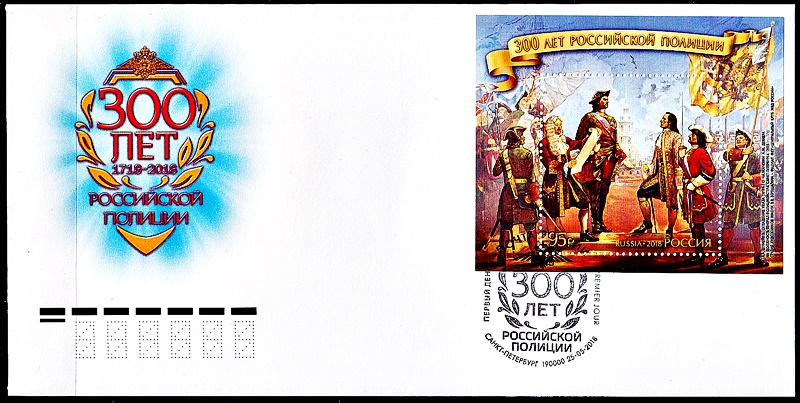

| 5 июня 1718 года Указом Петра I была введена должность генерал-полицмейстера и учрежден документ о полномочиях полиции

5 июня 1718 года Указом Петра I была введена должность генерал-полицмейстера и учрежден документ о полномочиях Петербургской полиции и полицейской повинности населения, названный «Пунктами». Именно этот день положил начало истории российской полиции.

На высокий пост был назначен сподвижник царя Антон Мануилович Девиер.

На почтовом блоке изображена картина А.А. Шумейко «Оглашение указа Петра I о назначении А.М. Девиера на должность генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга» (2015), которая хранится в студии художников имени В.В. Верещагина МВД России.

При генерал-полицмейстере сформировалась структура, получившая наименование Полицмейстерской или Генерал-полицмейстерской канцелярии. Помимо охраны правопорядка, исполнительный орган контролировал благоустройство новой российской столицы, реализацию застройки, а также санитарную и пожарную безопасность.

Спустя четыре года, в январе 1722 года, по приказу царя полицейская канцелярия была создана и в Москве. Ее руководство осуществлял обер-полицмейстер, который непосредственно подчинялся генерал-полицмейстеру в Санкт-Петербурге.

Так в Санкт-Петербурге началась история регулярной российской полиции, как особой отрасли государственного управления.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Алексеевич | Дата: Чт, 05.06.2025, 21:21 | Сообщение # 54 |

Админ

Группа: Администраторы

Сообщений: 6218

Статус: Оффлайн

| Sokol, Цитата Sokol (  ) 5 июня 1718 года Указом Петра I была введена должность генерал-полицмейстера и учрежден документ о полномочиях полиции

Скоро и вместо 10 ноября вероятно будет 5 июня

Всем удачи!

Алексеевич (Михаил)

Хойна, в/ч пп 11079

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вт, 10.06.2025, 13:41 | Сообщение # 55 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

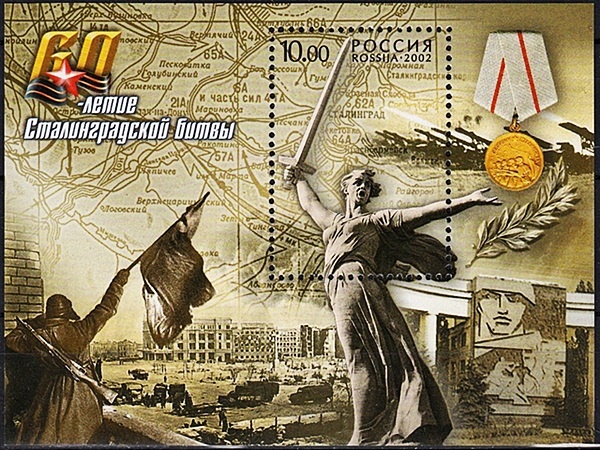

| 80 лет назад - 9 июня 1945 года, утверждены медали "За взятие/освобождение городов Европы"

9 июня 1945 года Учреждены медали: «За взятие Будапешта» (более 350 тыс. награждений), «За взятие Вены» (более 270 тыс. награждений), «За взятие Кенигсберга» (более 750 тыс. награждений), «За взятие Берлина» (более 1,09 млн. награждений), «За освобождение Белграда» (более 68 тыс. награждений), «За освобождение Варшавы» (более 650 тыс. награждений), «За освобождение Праги» (более 395 тыс. награждений).

Летом 1945 года в СССР появились боевые медали, которые выдавались за взятие и освобождение основных европейских городов. Всего в советской наградной системе было семь таких медалей: «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги» и «За освобождение Белграда». Как видим, 6 из 7 медалей были связаны с освобождением от фашизма европейских столиц. Все медали были учреждены на основании Указа Президиума ВС СССР от 9 июня 1945 года.

Почему при создании данных медалей использовались различные формулировки. Одни медали давали за взятие городов, другие за освобождение. На этот счет можно высказать два предположения.

Первое из них заключается в том, что вражеские города, то есть те из европейских городов, которые находились на территории Германии или ее союзников в войне, Красная Армия брала (Берлин, Кенигсберг, Будапешт и Вена), а те, которые были оккупированы гитлеровскими войсками, — освобождала (Белград, Варшава, Прага). Достаточно логичное объяснение.

Согласно второй версии, взятые советскими войсками города были захвачены исключительно регулярными частями нашей армии, а также наших союзников в результате крупномасштабных войсковых операций при упорном сопротивлении неприятеля.

В то же время освобождала Красная Армия города, когда в этом в той или иной форме принимали участие местные повстанческие отряды или антифашистское подполье. При этом все освобожденные города имели не только военное, но и серьезное политическое значение, были особенно важны для послевоенного устройства Европы. Эта версия отбрасывает территориальную принадлежность городов к Германии или ее союзникам в войне.

Все медали данной серии обладали одинаковыми размерами. Они были выполнены в форме круга диаметром 32 мм и изготавливались из латуни. К созданию большинства медалей этой серии приложил руку художник А. И. Кузнецов.

Стоит отметить, что в советской медальной системе все эти медали отличались простотой графического оформления. Основу каждой из них составляла надпись «За освобождение» или «За взятие», которая располагалась на аверсе. На реверсе всех медалей располагалась дата взятия или освобождения городов и небольшая пятиконечная звездочка. Все надписи и изображения на медалях были выполнены выпуклыми. По лицевой стороне медали окаймлял небольшой бортик.

Все медали данной серии вручались солдатам и офицерам Красной Армии, войск НКВД, а также Военно-морского флота, которые принимали непосредственное участие в штурме и освобождении данных городов, а также принимали участие в организации и руководстве боевыми операциями по их взятию и освобождению.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вт, 10.06.2025, 13:45 | Сообщение # 56 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

| Цитата Алексеевич (  ) Скоро и вместо 10 ноября вероятно будет 5 июня

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Чт, 12.06.2025, 10:28 | Сообщение # 57 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

| 12 июня 1981 года родился Виталий Викторович Майборода (Герой России Посмертно)

12 июня 1981 года родился Виталий Викторович Майборода - офицер ФСБ. 20 марта 2013 во время спецоперации в Дагестане он принял на себя огонь террористов, ценой своей жизни сохранив жизни боевых товарищей.. За мужество и героизм удостоен звания ГЕРОЙ РОССИИ (посмертно)

Родился 12 июня 1981 года в городе Раменское Московской области. Детство и юность провёл в посёлке Удельная Раменского района. В 1998 году окончил Удельнинскую гимназию с серебряной медалью.

В армии с 1998 года. В 2003 году окончил Академию Федеральной службы безопасности (второй контрразведывательный факультет – западная контрразведка). Служил в одном из подразделений Управления контрразведывательных операций Службы контрразведки ФСБ РФ. В 2005 году по собственному рапорту был переведён в подразделение, занимающееся поиском иностранных террористов, действующих на Северном Кавказе и имеющих связи с зарубежными спецслужбами.

В 2011 году назначен на должность начальника отдела, курирующего направление Северного Кавказа. Принимал непосредственное участие в поиске и поимке 10 крупных бандглаварей, не считая огромного количества рядовых членов бандподполья.

18 марта 2013 года вылетел в командировку в Дагестан для ликвидации главаря гимринской бандгруппировки. В ночь на 19 марта спецназ заблокировал район проведения контртеррористической операции в пригороде Махачкалы – посёлке Семендер.

Группы спецназа вместе с оперативниками более суток обшаривали здание, однако ни в комнатах, ни в подвале никого обнаружить не удавалось. Руководители уже готовы были прекратить мероприятие. Но в ночь на 20 марта 2013 года при очередном осмотре двора по косвенным признакам силовики предположили, что под землёй находится хорошо замаскированное укрытие.

Эти догадки подтвердил и один источник, который сообщил, что в начале строительства на месте здания вырыли котлован гораздо большего размера, чем сам дом. Пока одни сотрудники осматривали двор, спецназ и оперативники решили вновь проверить подвал. Одна из групп спецназа должна была попасть туда со стороны улицы, но, услышав сообщение о том, что обнаружен бункер, и получив команду отойти, вернулась обратно.

В это время В.В.Майборода вместе с сослуживцами, видимо, стараясь всё-таки понять, что они упустили из виду, спускался в подвал через второй вход. Команду покинуть здание им либо не дали, либо в подвале она попросту не прошла через толстые стены. Из комнаты в подвал вела узкая винтовая лестница.

В.В.Майборода шёл по ней первым. Следом спускались ещё двое. Звука открывающейся крышки люка, замаскированной за стеллажами с продуктами, никто из них не услышал. Ночную тишину разорвали пулемётные выстрелы. Бронебойные пули прошили ногу одного из офицеров, шедшего сзади В.В.Майбороды. Его быстро оттащили в безопасное место, сделали обезболивающий укол.

Однако никто из спускавшихся в подвал не мог сказать, что же случилось с В.В.Майбородой. Позже было установлено, что офицер был убит пулемётной очередью. Если бы террористы вдруг выскочили на улицу и стали стрелять, это могло оказаться полной неожиданностью для всех, кто в ту ночь дежурил в оцеплении. Беспорядочная стрельба, большое количество жертв, прорыв и уход банды…

В каком-то смысле гибель В.В.Майбороды предотвратила возможность других смертей, которые наверняка последовали бы, случись всё иначе. На вторые сутки спецоперации банда была полностью ликвидирована.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом Президента Российской Федерации («закрытым») в 2013 году подполковнику Майбороде Виталию Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Жил в посёлке Удельная Раменского района Московской области.

Похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

Подполковник. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами, Мужества, «За военные заслуги», медалью Суворова и другими медалями. 20 марта 2014 года на здании Удельнинской гимназии, которую он окончил, была открыта мемориальная доска.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пн, 16.06.2025, 10:35 | Сообщение # 58 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

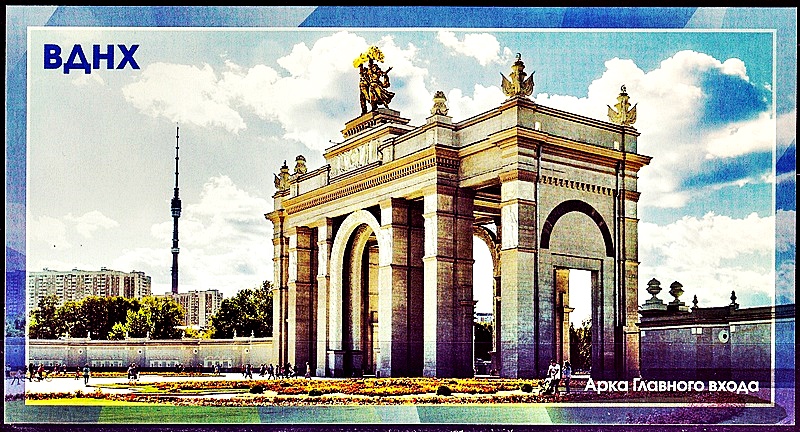

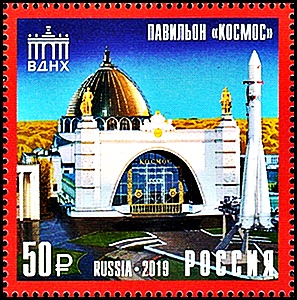

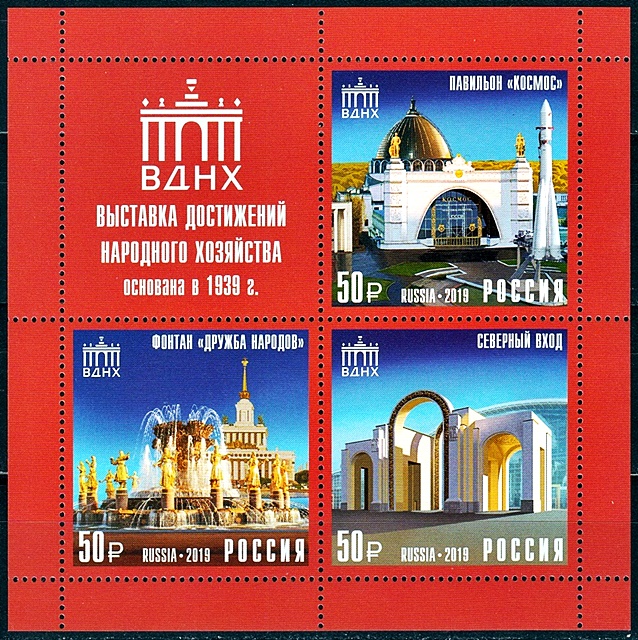

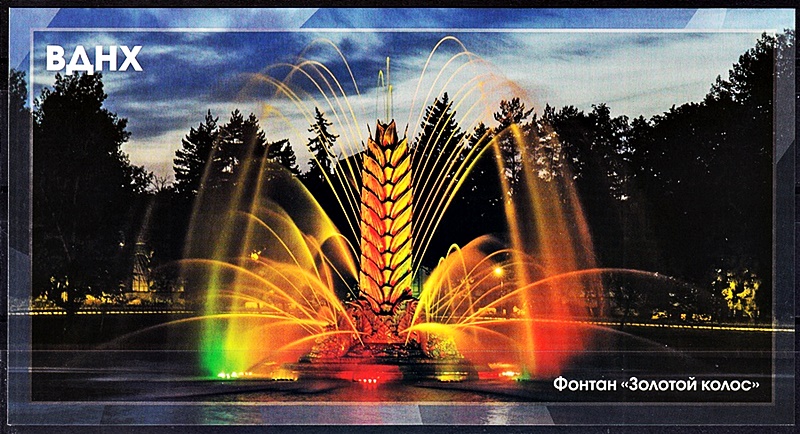

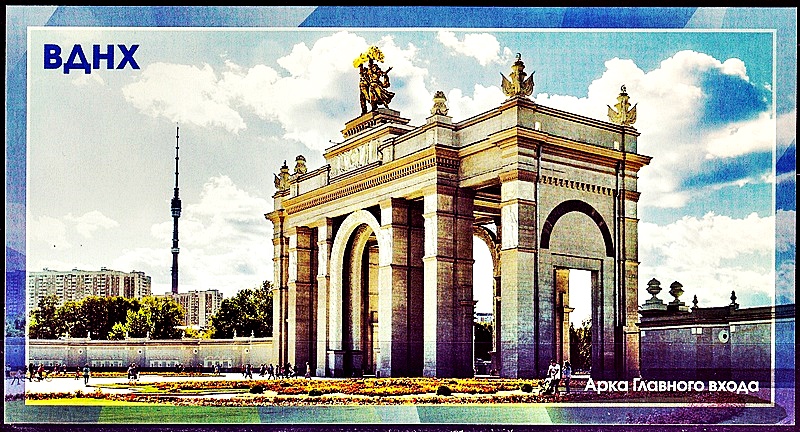

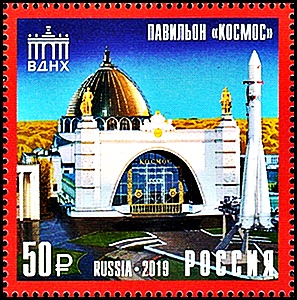

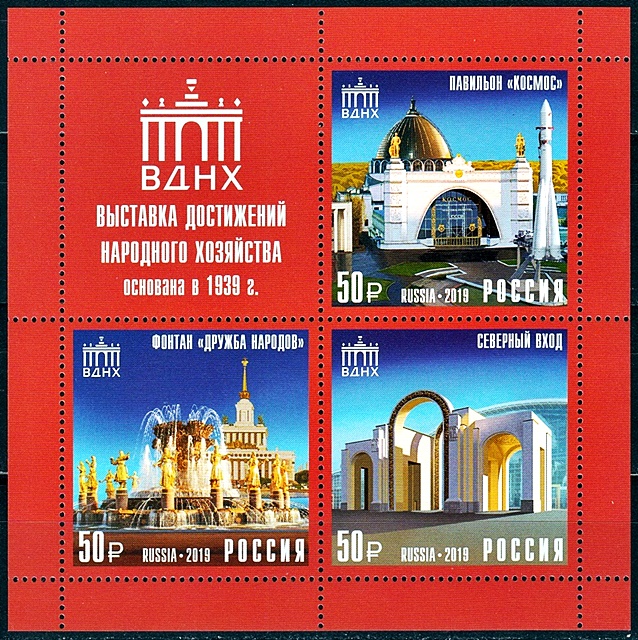

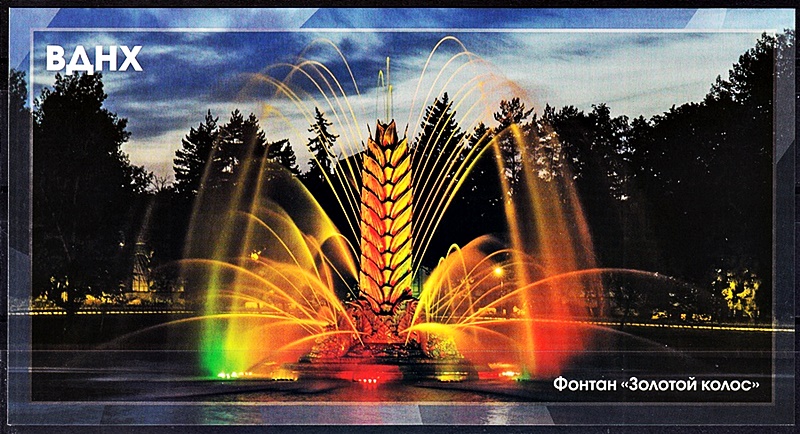

| 16 июня - "День рождения Выставки достижений народного хозяйства"

16 июня 1959 года торжественно открыта Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ), объединившая сельскохозяйственную, промышленную и строительную выставки. Выставочный комплекс действовал с 1939 года как «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка» (ВСХВ) – до 1941 года, а после войны прошла масштабная реконструкция.

Привычное нам название выставка получила лишь в 1958 году, когда было издано соответствующее постановление Совета министров СССР. До этого года на ее территории располагалась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, с 1956 здесь же находилась Всесоюзная выставка промышленности.

Смерть Иосифа Сталина стала поворотной точкой в истории Советского Союза. Период, называемый теперь историками «оттепелью», характеризовался некоторым сближением СССР со странами Запада. Период второй половины 50-х годов был временем особой открытости Советского Союза. Так, в 1957 году в Москве состоялся Всемирный фестиваль молодежи, а на 1959 год было запланировано проведение промышленных выставок СССР и США на территориях друг друга.

Существует мнение, что именно ожидание визита вице-президента Соединенных Штатов Америки Ричарда Никсона в Москву стало главной причиной реорганизации ВСХВ. Теперь требовалось как можно более наглядно продемонстрировать и странам Запада важнейшие успехи развития советской экономики.

Постановление Совета министров СССР «Об объединении Всесоюзных промышленной, сельскохозяйственной и строительной выставок (на Фрунзенской набережной)...» от 28 мая 1958 года стало отправным пунктом появления на карте Москвы нового объекта — Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства.

Общая планировка выставки и на этот раз остались та же, изменилась лишь концепция ее использования. На смену союзным республиканским павильонам пришли отраслевые: ведь теперь важно было доказать материальное благополучие всего Союза ССР, а не отдельных его частей.

В конце 50-х — в начале 60-х годов на выставочной территории были созданы павильоны «Электротехника» (прежде павильон Белорусской ССР), «Земледелие» (павильон Украинской ССР), «Радиотехника» (бывший павильон «Поволжье»), «Атомная промышленность», «Металлургия», «Химическая промышленность», «Вычислительная техника» и другие.

Были снесены павильоны Таджикской, Туркменской, Киргизской ССР, а также павильоны Татарской АССР, Башкирской АССР и Центральных областей. Павильон Узбекской ССР превратился в павильон «Советская культура», а «Дальний Восток» — в «Советскую книгу».

Тогда же павильон «Механизация» был перестроен в грандиозный по форме павильон «Космос». Новые павильоны отличались большей скромностью декоративного оформления, что вполне соответствовало проводимой в то время кампании по борьбе с архитектурными «излишествами».

Значение этого комплекса вышло далеко за пределы идеологической пропаганды. Выставка быстро обрела популярность: уже в 60-е годы здесь принимали более 8 миллионов москвичей и гостей города в год, а в выставках ежегодно участвовали порядка 200-300 тысяч человек.

Благодаря уникальным экспозициям и мероприятиям, а также в силу невероятного очарования величественных сталинских павильонов и других зрелищных сооружений территория ВДНХ стала любимым местом для прогулок горожан и одним из самых ярких символов столицы.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вт, 24.06.2025, 13:12 | Сообщение # 59 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

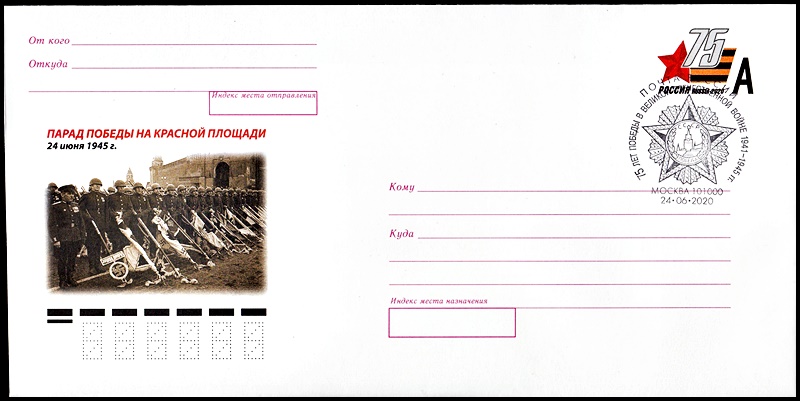

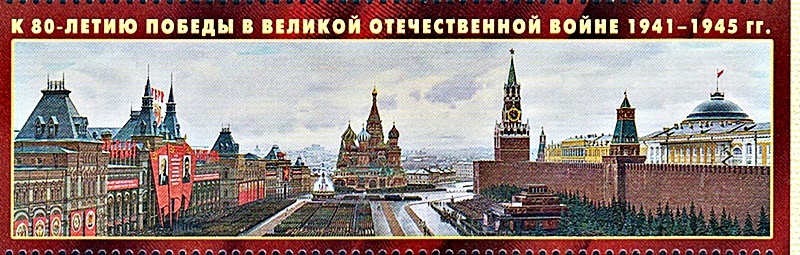

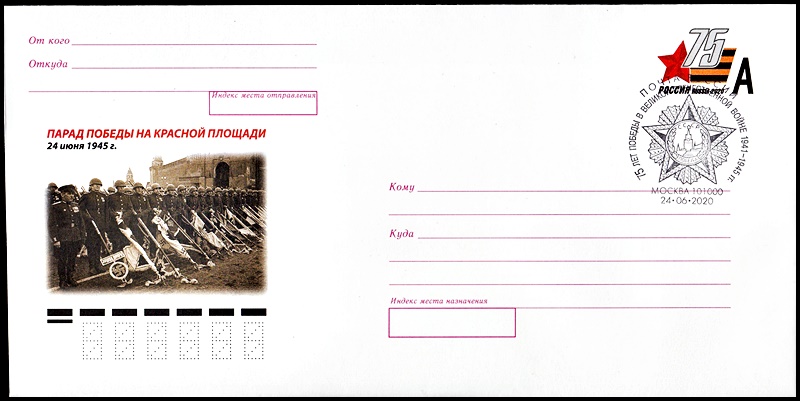

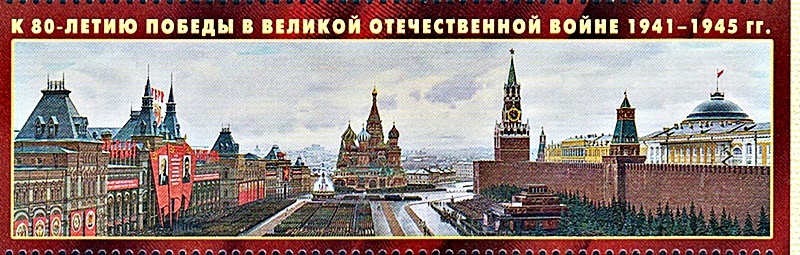

| 24 июня 1945 г. 80 лет назад

В Москве состоялся Парад Победы

Парад Победы — исторический парад советских войск на Красной площади Москвы, прошедший 24 июня 1945 года в честь победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Решение провести его было принято вскоре после 9 мая 1945 года.

24 июня 1945 года в 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь Москвы. После команды «Парад, смирно!» площадь взорвалась гулом аплодисментов. Командующий парадом Константин Рокоссовский представил Георгию Жукову рапорт, а потом они вместе начали объезд войск.

Вслед за этим прозвучал сигнал «Слушайте все!», и военный оркестр исполнил гимн «Славься, русский народ!» Михаила Глинки. После приветственной речи Жукова был исполнен гимн Советского Союза, и начался торжественный марш войск.

На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов: Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских, сводный полк Военно-Морского Флота. В составе полка 1-го Белорусского фронта особой колонной прошли представители Войска Польского. Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений.

Кроме того, здесь были военные академии, военные училища и части Московского гарнизона. В состав полков входили Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы, прославленные снайперы и наиболее отличившиеся орденоносцы. Всего в торжественном шествии приняли участие около 35 тысяч человек.

36 боевых знамён наиболее отличившихся в боях соединений и частей несли специально подготовленные знаменосцы с ассистентами. Из Берлина также привезли Красное знамя Победы, которое было водружено над рейхстагом.

Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамён немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений.

Под барабанный бой эти знамёна были брошены к подножию Мавзолея, после парада они были отправлены в Центральный музей Вооружённых Сил.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вс, 29.06.2025, 11:05 | Сообщение # 60 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

| 29 июня - "День партизан и подпольщиков"!

День партизан и подпольщиков.

29 июня ежегодно отмечается День партизан и подпольщиков. 11 апреля 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", на основании которого День партизан и подпольщиков был включен в список памятных дат и получил официальный статус.

Партизан и подпольщиков времён ВОВ вспоминают 29 июня потому, что именно в этот день трагического 1941-го Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) издал Директиву, адресованную партийным и советским организациям, действовавшим в прифронтовых районах страны, о необходимости создания на оккупированной врагом территории организованного партизанского сопротивления.

Директива предписывала: "создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями армии противника в занятых им областях..., создавать для врага и всех его пособников невыносимые условия, преследовать их на каждом шагу и уничтожать, срывать любые их мероприятия".

Сергей Васильевич Герасимов

Мать партизана.

День партизан и подпольщиков введен в российский календарь памятных дат в 2010 году по инициативе Брянской областной думы "в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

В период Великой Отечественной войны на территории Брянской области, которая была оккупирована немецкими войсками с октября 1941 года до сентября 1943 года, действовало 139 партизанских отрядов. Участниками партизанского движения были свыше 60 тысяч человек, 16 тысяч из них награждены орденами и медалями, 12 человек за подвиги и героизм удостоены звания Героя Советского Союза, три человека - звания Героя России.

Вся Белоруссия, Брянщина, Смоленщина и Орловщина, многие области Украины, Крым и южные регионы РСФСР были охвачены хорошо организованной партизанской борьбой.

На вооружении партизан было в основном стрелковое оружие, в некоторых отрядах (соединениях) имелись минометы, артиллерийские орудия и даже танки. Лица, вступавшие в партизанские формирования, принимали присягу и подчинялись требованиям воинской дисциплины.

В 1943 году рядом законодательных актов партизаны были приравнены к военнослужащим.

Всего в 1941-44 годах в тылу врага действовало 6 200 партизанских отрядов общей численностью в 1 млн. человек. С 1942 года в тылу у противника образовывались целые "партизанские края", в которых восстанавливалась советская власть. Особую роль они сыграли в нарушении тыловых коммуникаций.

За годы войны ими было произведено 20 тысяч крушений поездов, уничтожено 2500 паровозов, подорвано 12 тысяч мостов на железных, шоссейных и грунтовых дорогах, 42 тысяч автомашин, 350 тысяч вагонов, цистерн и платформ, выведено из строя 6 тысяч танков и бронемашин, сбито в воздухе и взорвано на аэродромах 1100 самолетов, уничтожено более 600 тысяч и взято в плен более 50 тысяч солдат и офицеров противника. Такого количества живой силы и техники хватило бы для создания крупной стратегической группировки врага.

Более 311 тысяч партизан были награждены орденами и медалями. 249 партизанам было присвоено звание Героя Советского Союза, а двое руководителей партизанского движения С.А. Ковпак и А.Ф. Федоров были удостоены этого высокого звания дважды.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пт, 04.07.2025, 22:10 | Сообщение # 61 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

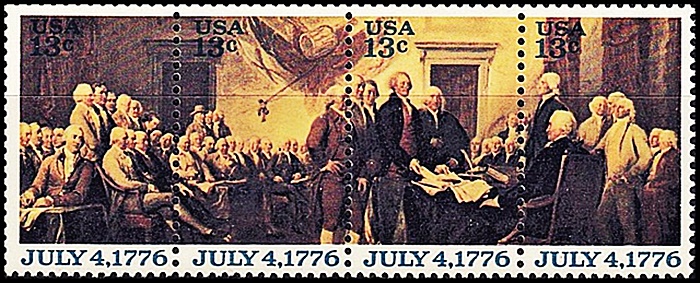

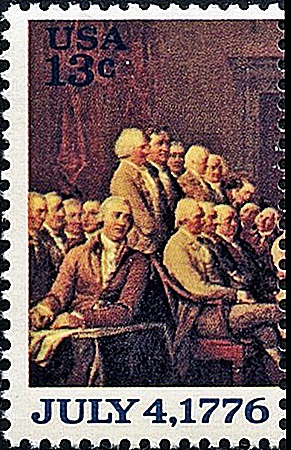

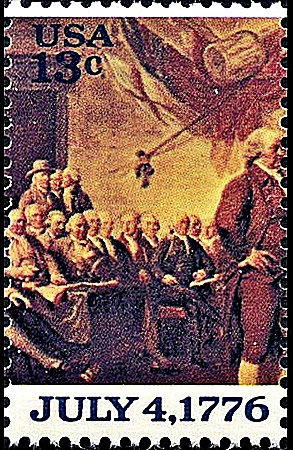

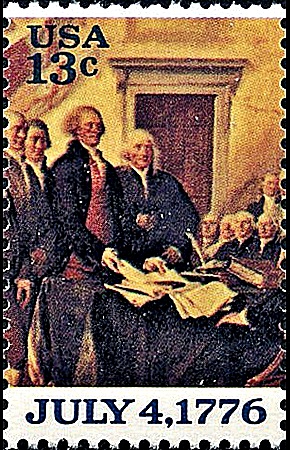

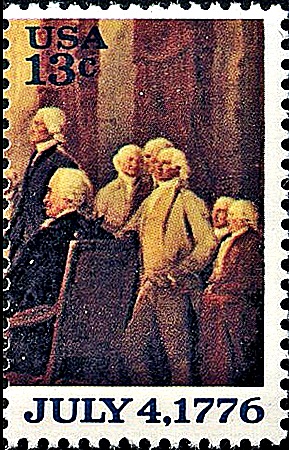

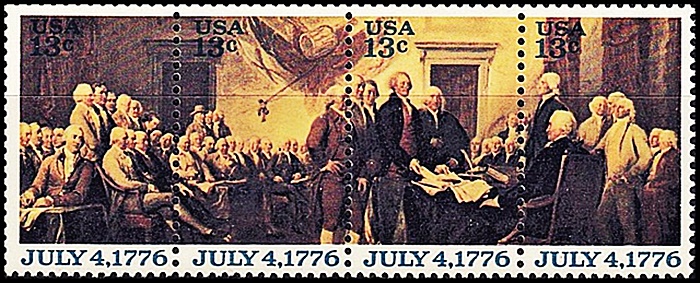

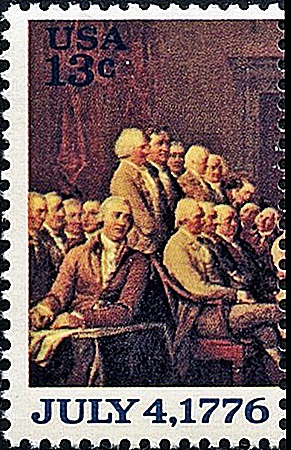

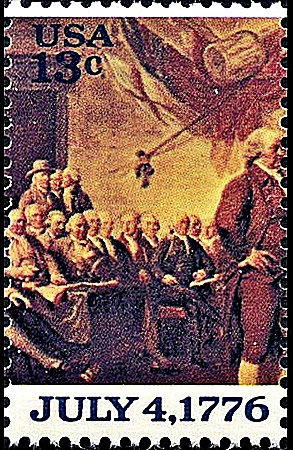

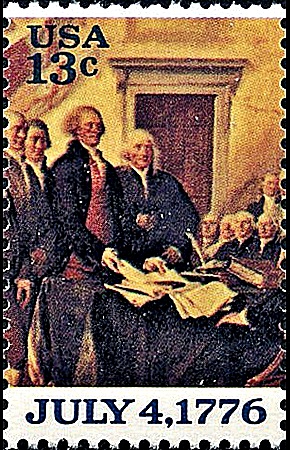

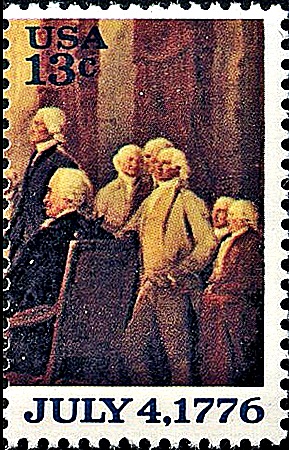

| 4 июля 1776 г. 249 лет назад

Подписана Декларация независимости США

5 сентября 1774 года в Филадельфии был созван I Континентальный конгресс, в работе которого приняли участие представители 12 американских колоний (не участвовала Джорджия). Конгресс направил английскому королю послание, требовавшее отмены законов, нарушающих интересы колоний, и объявлял бойкот английским товарам вплоть до полной отмены дискриминационных актов.

Однако английский парламент и король Георг III отвергли требования конгресса. Стало ясно, что вооружённый конфликт между обеими сторонами неизбежен. В 1775 году началась война.

В ходе войны американцы поняли, что они отстаивают не только свои интересы, но и сражаются за свободу от английского владычества. Это было четко сформулировано в Декларации независимости, которую подписали руководители колоний, а 4 июля 1776 года она была принята единогласно Вторым Континентальным конгрессом в Филадельфии (штат Пенсильвания). Впервые в официальном документе колонии именовались Соединенными Штатами Америки.

Из 56 человек, которые поставили свои подписи под Декларацией Независимости, пятеро были захвачены англичанами и расстреляны, как изменники. Девять человек умерли от ран, полученных во время войны за независимость. Многие потеряли жен, детей и имущество. По иронии судьбы двое авторов этого документа, впоследствии ставшие президентами США, – Джон Адамс и Томас Джефферсон – скончались в один день 4 июля 1826 года, ровно через 50 лет после подписания Декларации.

Оригинал Декларации Независимости считается в США государственным достоянием и хранится в Национальном архиве в Вашингтоне в заполненном инертным газом контейнере из пуленепробиваемого стекла. В дневное время декларация выставляется на всеобщее обозрение в зале архива, ночью контейнер опускается в защищенное подвальное помещение.

День независимости 4 июля считается днем рождения Соединенных Штатов как свободной и независимой страны. Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате – «Четвертое июля».

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Сб, 05.07.2025, 16:38 | Сообщение # 62 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

| 1745 280 лет назад

Антон Мануилович ДЕВИЕР

(неизв. 1682 — 1745),

первый генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга, генерал-аншеф, граф.

Он родился в Амстердаме, куда перебралась семья его родителей, обедневших португальских евреев. Служил юнгой в голландском флоте и оказался в России после Великого посольства ПЕТРА I. Новой родине служил усердно и честно.

Вместе с Павлом ЯГУЖИНСКИМ он первым получил чин генерал-адъютанта, специально введенный царем для их отличия. Руководил строительством морского порта в Ревеле, а когда был назначен генерал-полицмейстером столицы (первоначальный штат полиции насчитывал всего 42 человека), стал ведать всем ее городским хозяйством.

Приходилось заниматься осушением болот, мощением улиц, установкой фонарей, вывозом мусора. Им была организована пожарная служба города.

Участвовал в следствии по делу царевича АЛЕКСЕЯ и подписал смертный приговор ему.

На почтовом блоке изображена картина А.А. Шумейко «Оглашение указа Петра I о назначении А.М. Девиера на должность генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга» (2015), которая хранится в студии художников имени В.В. Верещагина МВД России.

Выступавший за передачу власти ЕКАТЕРИНЕ I и возведенный императрицей в графское достоинство, он имел могущественного врага в лице князя Александра МЕНШИКОВА. Началось все со сватовства Девиера к старшей сестре Меншикова, когда светлейший избил генерала, но был вынужден подчиниться воле государя и согласиться на их свадьбу. Уже при Екатерине Девиер помешал планам Меншикова стать курляндским герцогом и выступал против выдачи дочери князя за наследника престола. Девиер был взят под караул, через месяц со смертью Екатерины обвинен в намерении устранить от престола ПЕТРА II, лишен дворянства, бит кнутом и сослан в Сибирь.

12 лет он прожил на зимовье в 800 верстах от Якутска, пока при АННЕ ИОАННОВНЕ не был назначен начальником Охотского порта, где основал школу.

Из ссылки «с отпущением вины» Девиера вернула ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА, вернувшая ордена и титулы, произведшая старика в генерал-аншефы и вновь назначившая генерал-полицмейстером столицы, но дни его уже были сочтены.

15 марта 2018 года Банк России выпустил в обращение памятную золотую монету номиналом 50 рублей посвящённую 300-летию полиции России на которой изображён портрет Антона Девиера.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

Сообщение отредактировал Sokol - Сб, 05.07.2025, 17:00 |

| |

| |

| Sokol | Дата: Ср, 16.07.2025, 17:25 | Сообщение # 63 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

| 1811 г.

(4 июля по ст. ст.) Шлюп «Диана», совершавший кругосветное плавание под командованием Василия Михайловича ГОЛОВНИНА, подошел к длинной косе, составлявшей восточную сторону гавани острова Кунашир, и стал на якорь.

На долю этой экспедиции, начавшейся в 1807 году, уже выпало столько приключений, что командир вместе с экипажем вполне мог попасть в число героев Жюль ВЕРНА, но оказалось, что это были только цветочки.

Свое боевое крещение гардемарин Головнин получил в 14 лет. Потом он плавал волонтером в английском флоте, удостоился лестного отзыва знаменитого адмирала Горацио НЕЛЬСОНА.

Неудивительно, что когда снаряжалась новая русская кругосветная экспедиция на корабле отечественной постройки, во главе ее поставили молодого мореплавателя.

Почтовая марка России 1994 год. К 300-летию Российского флота. Географические экспедиции. В. М. Головнин (1776—1831). Описание и исследование Курильских островов, 1811.

Художник Ефимочкин Г. ,,РЖАВЫЕ СКАЛЫ ИТУРУПА,,

Целью экспедиции было изучение дальневосточных окраин империи, потому корабль и оказался у Курил. Кстати, всеми названиями островов мы обязаны Головнину, который не давал им имена царственных особ, а сохранял присвоенные их обитателями.

На Дальнем Востоке «Диана» оказалась невольным заложником бандитских действий воспетых ныне моряков «Юноны» и «Авось», которые совершили налет и обстреляли японские берега в отместку за отказ сотрудничать с русско-американской компанией Николая РЕЗАНОВА.

Пригласив русских моряков в гости, власти острова неожиданно арестовали капитана и его спутников и через некоторое время переправили их на Хоккайдо. Японцы считали их пособниками налетчиков и бросили в тюрьму.

Никакой надежды на скорое освобождение не было, потому весной Головнин с друзьями решился на побег. Они преодолели горы и вышли к побережью, но были схвачены. Вновь тюрьма, усиление охраны.

Капитан вел своеобразный дневник, каждый день завязывая узелок на веревочке, вплетая в узелки цветные нитки и отмечая таким образом добрые и худые вести. Освобождение пришло только через два года и три месяца.

По возвращении Головнин опубликовал свои записки о приключениях в плену, ставшие первым обстоятельным трудом об Японии и переведенные почти на все европейские языки.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пн, 21.07.2025, 09:35 | Сообщение # 64 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

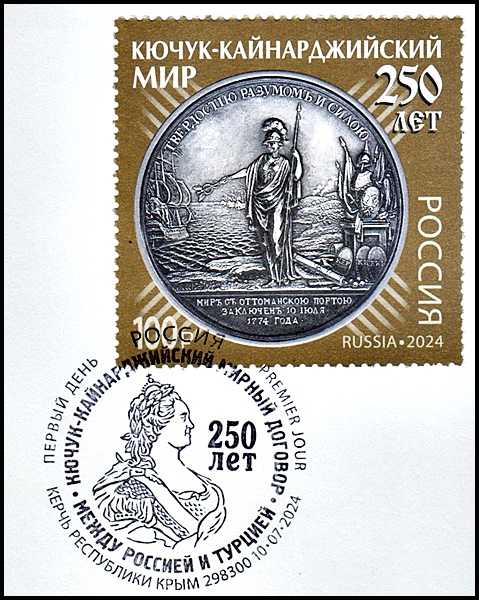

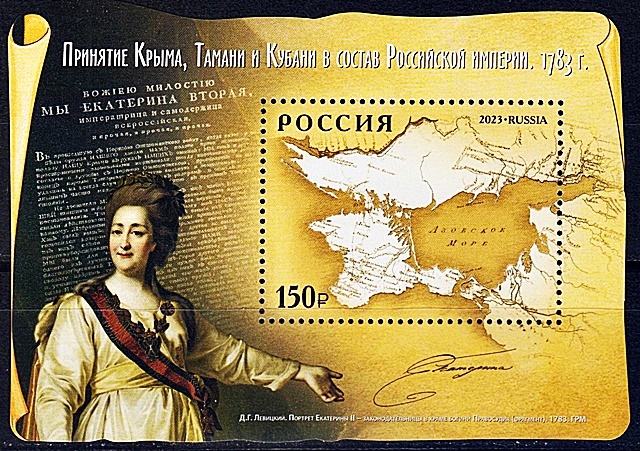

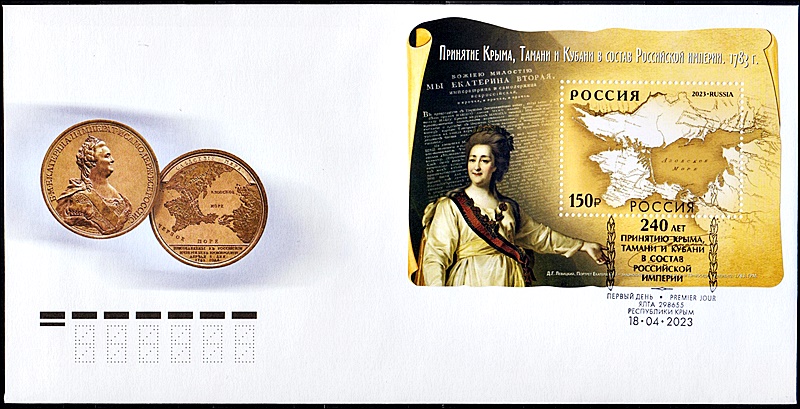

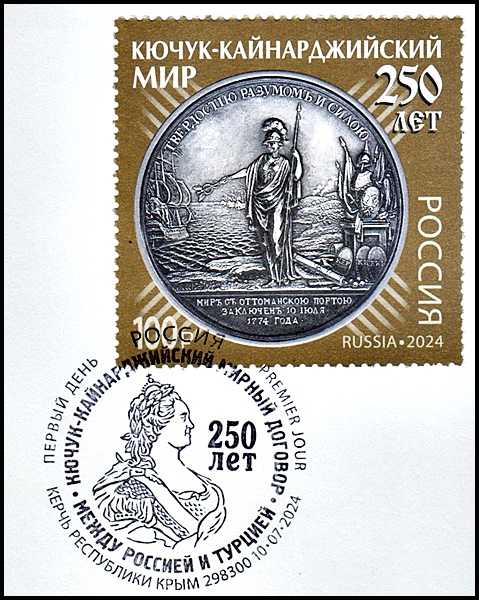

| 21 июля 1774 год, Кучук-Кайнарджийский мир по результатам войны с Турцией

21 июля 1774 года - Кучук-Кайнарджийский мир по результатам войны с Турцией – запуск присоединения Крыма и Новороссии.

«Много мы каши заварили, кому-то вкусно будет», – Екатерина II об этой войне...

ДЕЛА ПЕТРОВЫ ОКОНЧАТЬ

Елизавета Петровна, вступая на престол, заявила, что ее правление будет прямым продолжением времен Петра I. И современники, особенно поэты, сочинявшие придворные оды, восклицали:

О матерь своего народа!

Тебя произвела природа

Дела Петровы окончать!

(А. П. Сумароков.)

Однако государственные замыслы и свершения Елизаветы, царственной обладательницы гардероба в 15 тыс. платьев, нельзя уравнять с петровскими.

Действительное свое продолжение, особенно во внешнеполитических делах, петровская эпоха нашла в свершениях Екатерины II. Чувствуя это, сама Екатерина приказала выбить на глыбе пьедестала знаменитого Медного всадника надпись: «Петру Первому - Екатерина Вторая».

Если Петр I прорубил «окно в Европу» на Балтике, то Екатерина II закрепила здесь позиции России, расширив западные владения империи; Азовские и Прутский походы Петра I наконец увенчались в конце XVIII в. громкими победами над Турцией и присоединением к России Крыма со всем северным Причерноморьем.

В «екатерининский век» во внешней политике России господствовало два основных направления: западное (прибалтийский и польский вопрос) и южное (борьба с Турцией).

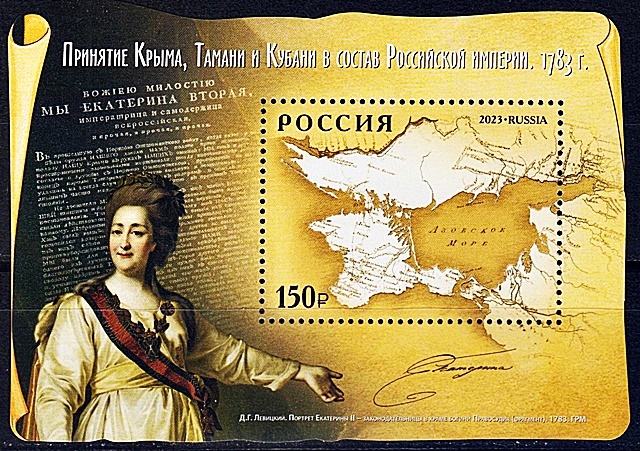

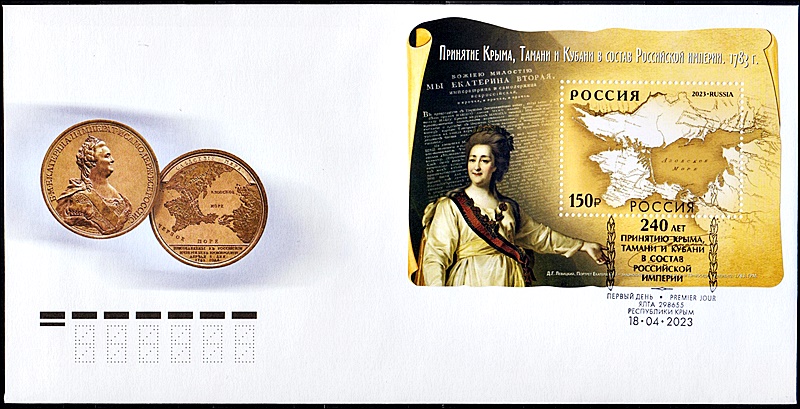

На почтовом блоке изображены фрагмент портрета Д.Г. Левицкого «Екатерина II — законодательница в храме богини Правосудия» (ГРМ, 1783) и текст манифеста, на почтовой марке изображена карта Крыма, Тамани и Кубани в составе Российской империи 1783 года.

Мир был заключен 10 июля 1774 г. в деревне Кючук-Кайнарджи. К России отходили причерноморские города Керчь, Еникали, Кинбурн.

Российской признавалась Кабарда на Северном Кавказе. Россия получила право иметь военный и торговый флот на Черном море. Торговые суда могли беспрепятственно проходить в Средиземное море через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы.

Дунайские княжества (Валахия, Молдавия, Бессарабия) формально остались за Турцией, но фактически Россия держала их под своей защитой.

Турция обязывалась выплатить огромную контрибуцию в 4 млн. рублей. Но самой существенной потерей Блистательной порты являлось признание независимости Крымского ханства.

На почтовой марке изображена медаль в память о заключении мира с Турцией 10 июля 1774 года.

ИЗ ТЕКСТА ДОГОВОРА

Все татарские народы: крымские, буджатские, кубанские, едисанцы, жамбуйлуки и едичкулы, без изъятия от обеих империй имеют быть признаны вольными и совершенно независимыми от всякой посторонней власти, но пребывающими под самодержавной властью собственного их хана чингисского поколения, всем татарским обществом избранного и возведенного, который да управляет ими по древним их законам и обычаям, не отдавая отчета ни в чем никакой посторонней державе; и для того ни российский двор, ни Оттоманская Порта не имеют вступаться как в избрание и возведение помянутого хана, так и в домашние, политические, гражданские и внутренние их дела ни под каким видом, но признавать и почитать оную татарскую нацию в политическом и гражданском состоянии по примеру других держав, под собственным правлением своим состоящих, ни от кого, кроме единого Бога, не зависящих;

Договор стал предварительным, так как не мог удовлетворить Турцию, которая жаждала реванша, и её западных союзников, подначивающих османов возобновить боевые действия, чтобы вытеснить русских из Северного Причерноморья.

Практически сразу османы стали нарушать условия мирного соглашения. Порта не пропускала русские корабли из Средиземного моря в Чёрное, вела подрывную работу в Крыму и не платила контрибуцию.

Да и для России соглашение было только первым шагом для закрепления за ней Северного Причерноморья. Необходимо было продолжить наступление, чтобы вернуть под свой контроль Чёрное (Русское) море.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вт, 22.07.2025, 11:52 | Сообщение # 65 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

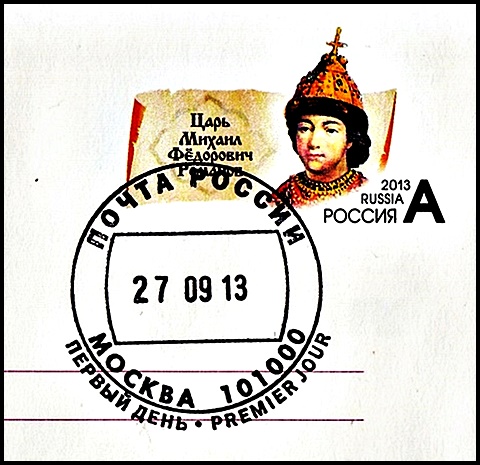

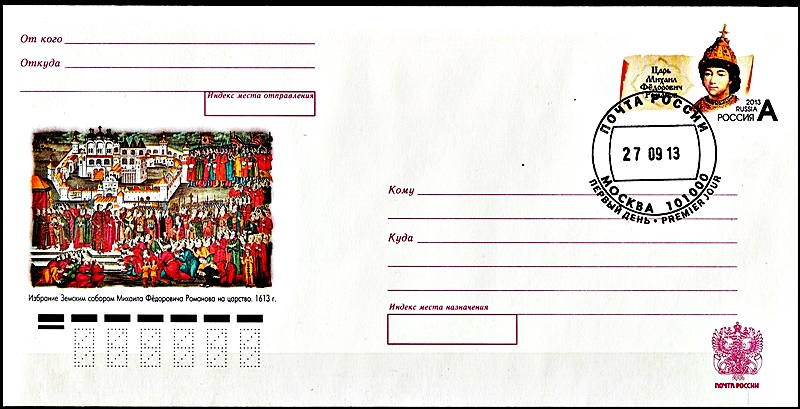

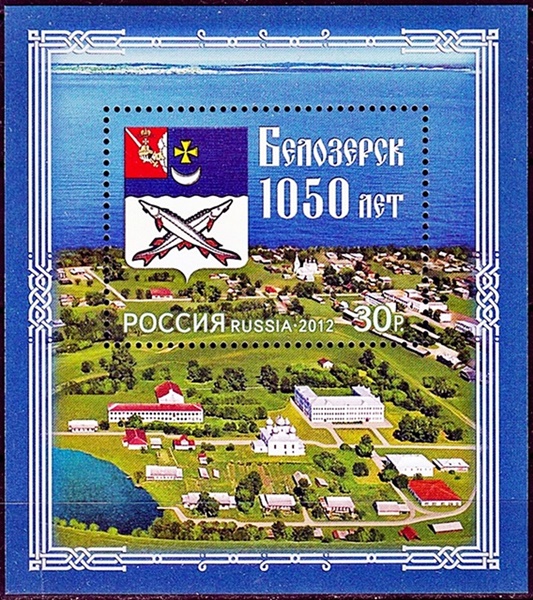

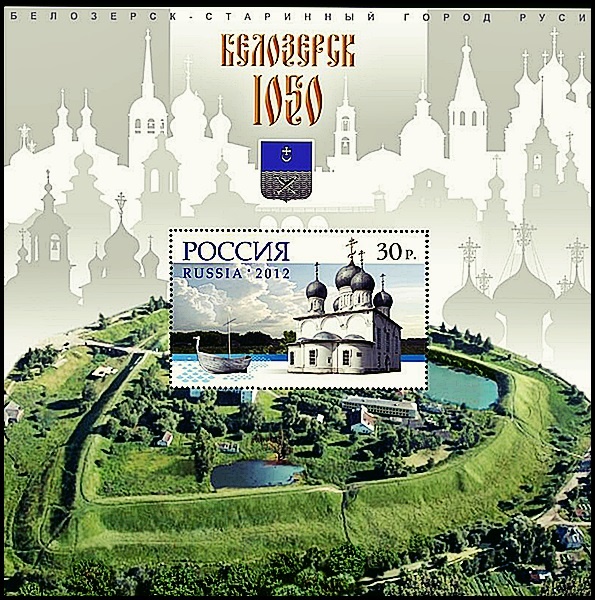

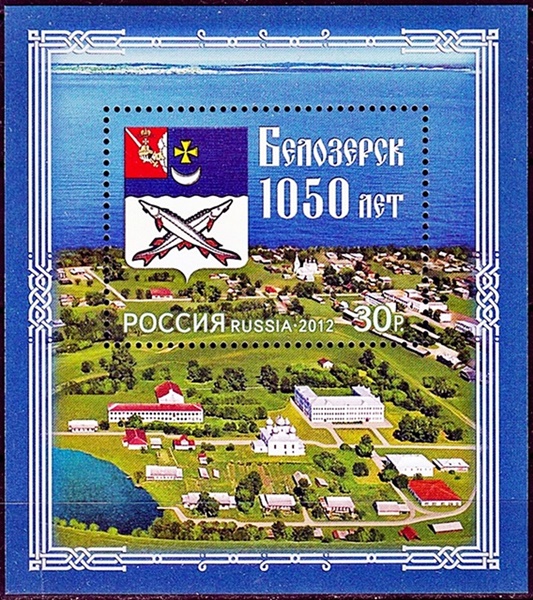

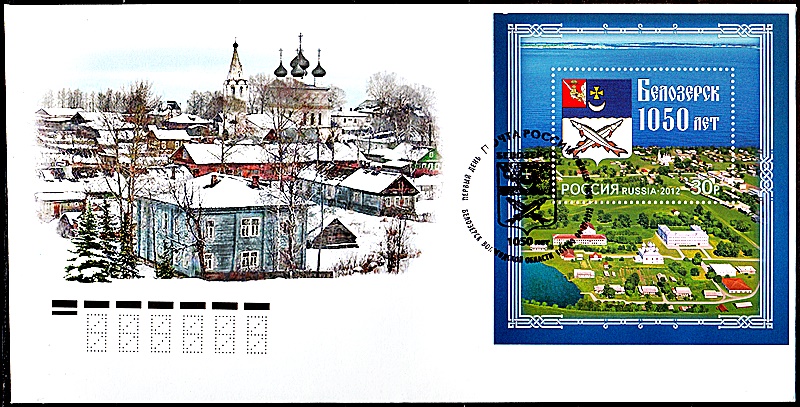

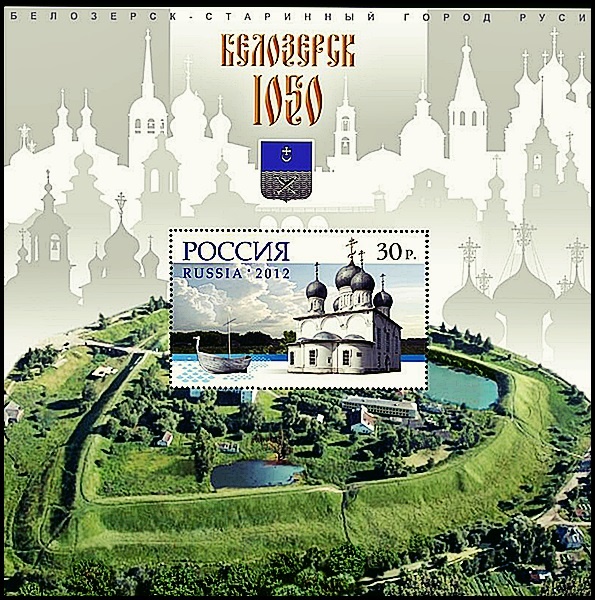

| Михаил Федорович Романов

русский царь (1613-1645), первый царь из династии Романовых

22 июля 1596

429 лет назад

—

23 июля 1645

380 лет назад

Романовы правили Россией три столетия, первый их них — более 30 лет, но мало кто уверенно назовет его имя, тогда как именно за Михаила положил свою жизнь Иван СУСАНИН.

По распространенному мнению, первый из Романовых взошел на трон в Смутное время неразумным отроком (даже современный биограф именует его 15-летним царем, хотя венчание на царство прошло за день до 17-летия царя) и потом слепо следовал боярской воле.

Ведь и на самом деле никто из имевших тогда силу не видел в нем правителя Руси: одни, включая отца Михаила митрополита ФИЛАРЕТА, призывали на трон польского королевича ВЛАДИСЛАВА, вторые во главе с князем Дмитрием ПОЖАРСКИМ поддерживали шведского королевича КАРЛА-ФИЛИППА, третьи — «Воренка», сына Марии МНИШЕК от брака с ЛЖЕДМИТРИЕМ II, а члены Боярской думы и сами были не прочь занять пустующий трон.

Выбор сделал народ в лице Земского собора 1613 года, решившего что только младший Романов по своему родству может быть преемником прежних царей.

Род Романовых вел свое начало от боярина Андрея КОБЫЛЫ, упомянутого в летописи 1347 года. Вслед ему шли сподвижник Дмитрия ДОНСКОГО Федор КОШКА, потом Кошкины, Захарьины, Юрьевы и сами Романовы.

Фамилия в роду в прежние века передавалась по имени или прозвищу деда, и Михаил стал представителем 9-го поколения рода.

Близость к царям могла быть благом, но зачастую оборачивалась и злом: при БОРИСЕ ГОДУНОВЕ род Романовых едва не был изведен по подозрению в ведовстве.

Тогда отец Михаила Федор Никитич был насильно пострижен и отправлен в монастырь, так же поступили и с матерью, а 5-летнего Михаила сослали на Белоозеро, где он оказался под опекой тетушек.

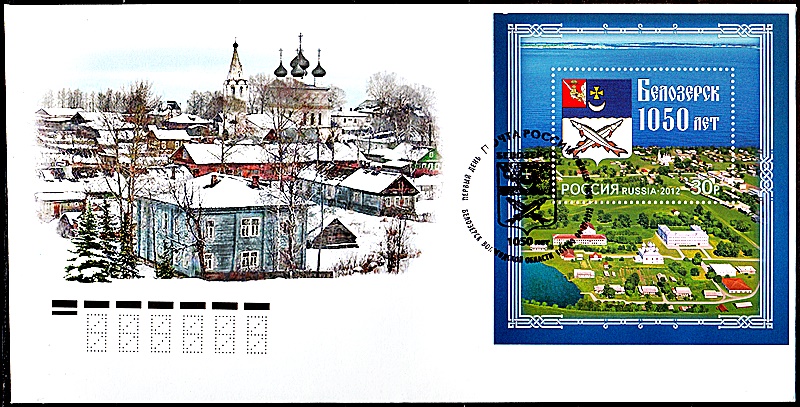

На полях блока изображен древний земляной вал города Белозерск и герб Белозерского муниципального района.

Семья воссоединится только годы спустя, а на трон взойдет уже многое переживший, глубоко религиозный юноша.

После Смуты ему предстоит заново строить Московское государство, крепить самодержавную власть. Он станет считаться образцом семейной и христианской добродетели, а Дом Романовых простоит 300 лет на созданном им фундаменте.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Алексеевич | Дата: Вт, 22.07.2025, 20:55 | Сообщение # 66 |

Админ

Группа: Администраторы

Сообщений: 6218

Статус: Оффлайн

|

Всем удачи!

Алексеевич (Михаил)

Хойна, в/ч пп 11079

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Ср, 23.07.2025, 18:48 | Сообщение # 67 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

| Алексеевич,

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вт, 29.07.2025, 17:53 | Сообщение # 68 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

| 29 июля 1981 г.

Свадьба принца ЧАРЛЬЗА и Дианы СПЕНСЕР в лондонском кафедральном соборе св. Павла.

Свадьба Чарльза, принца Уэльского и леди Дианы Фрэнсис Спенсер состоялась 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла, в Лондоне, Великобритания.

Жених на тот момент был наследником британского престола и стран Содружества, невеста происходила из древнего аристократического рода Спенсеров.

Их брак был представлен как «сказочная свадьба» и «свадьба века».

Свадьба Дианы и Чарльза стала самой дорогой свадьбой в истории Великобритании. Она обошлась казне в 2,859 миллиона фунтов стерлингов. Чарльз и Диана расстались в 1992 году, а в 1996 году последовал официальный развод.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Ср, 30.07.2025, 15:36 | Сообщение # 69 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

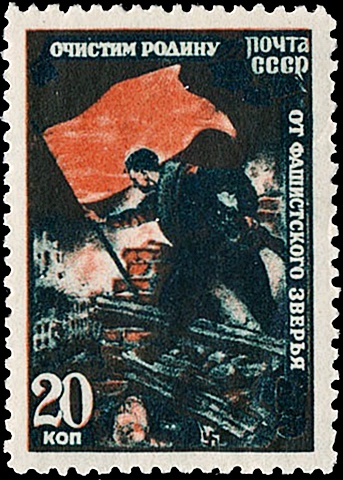

| 28 июля 1942 года издан Приказа НарКома обороны СССР № 227 - "Ни шагу назад!"

Самый известный, самый страшный и самый спорный приказ Великой Отечественной войны появился через 13 месяцев после ее начала. Речь идет о знаменитом приказе Сталина № 227 от 28 июля 1942 года, известном как «Ни шагу назад!».

Самый известный, самый страшный и самый спорный приказ Великой Отечественной войны появился через 13 месяцев после ее начала. Речь идет о знаменитом приказе Сталина № 227 от 28 июля 1942 года, известном как «Ни шагу назад!».

Что скрывалось за строками этого необыкновенного приказа Верховного главнокомандующего? Чем были вызваны его откровенные слова, его жестокие меры и к каким результатам они привели?

Страшный август 1942 года, когда СССР и все советские люди стояли на грани смертельного поражения, а не победы. Уже в XXI веке, когда давно закончилась советская пропаганда, а в «либеральной» версии истории нашей страны возобладала сплошная «чернуха», прошедшие ту войну фронтовики отдали должное этому страшному, но необходимому приказу.

Вспоминает Олимпиев Всеволод Иванович, в 1942 году боец гвардейского кавалерийского корпуса: «Это был, безусловно, исторический документ, появившийся в нужное время с целью создать в армии психологический перелом. В необычном по содержанию приказе впервые многие вещи назывались своими именами… Уже первая фраза "Войска Южного фронта покрыли позором свои знамена, оставив без боя Ростов и Новочеркасск..." вводила в шок. После выхода приказа № 227 мы почти физически начали ощущать, как в армии заворачиваются гайки».

Именно поэтому приказ № 227 был предельно откровенен, описывая потери и трудности. Но он же и показывал путь к спасению Родины — врага надо было во что бы то ни стало остановить на подступах к Волге. «Ни шагу назад! — обращался в приказе Сталин. — Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории… Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило».

Подчеркивая, что армия получает и будет получать из тыла все больше нового оружия, Сталин в приказе № 227 указал на главный резерв внутри самой армии. «Не хватает порядка и дисциплины… — объяснял в приказе вождь СССР. — В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять свою Родину. Нельзя дальше терпеть командиров, комиссаров, политработников, части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции».

Но приказ № 227 содержал не только моральный призыв к дисциплине и стойкости. Война требовала суровых, даже жестоких мер. «Отныне отступающие с боевой позиции без приказа свыше являются предателями Родины», — гласил сталинский приказ.

Согласно приказу от 28 июля 1942 года командиров, виновных в отступлении без приказа, полагалось снимать с занимаемых должностей и отдавать под суд военного трибунала. Для виновных в нарушениях дисциплины создавались штрафные роты, куда направляли солдат, и штрафные батальоны для нарушивших воинскую дисциплину офицеров. Как гласил приказ № 227, «провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости» необходимо «поставить на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной».

Отныне фронт до самого конца войны не обходился без штрафных частей. С момента выхода приказа № 227 и до окончания войны было сформировано 65 штрафбатов и 1048 штрафных рот. До конца 1945 года через «переменный состав» штрафников прошло 428 тысяч человек. Два штрафбата даже поучаствовали в разгроме Японии.

Штрафные части сыграли заметную роль в обеспечении жестокой дисциплины на фронте. Но не стоит и переоценивать их вклад в победу — за годы Великой Отечественной не более 3 из каждых 100 военнослужащих, мобилизованных в армию и на флот, прошли через штрафные роты или батальоны. «Штрафники» составляли по отношению к людям, находившимся на линии фронта, не более около 3–4%, а по отношению к общему числу призванных — около 1%.

Осенью 1944 года заградительные отряды по новому приказу Сталина были расформированы. В преддверии победы уже не требовались столь чрезвычайные меры по поддержанию фронтовой дисциплины.

Формат статьи Приказ №227: «Ни шагу назад» не позволяет рассказать во всех подробностях об этом историческом Приказе. Но то, что он стал отрезвляющим душем, –несомненно.

Красная Армия отстояла Сталинград и Кавказ и смогла повернуть войну в другую сторону. Начался трудный и долгий путь на запад, на Берлин...

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Ср, 13.08.2025, 20:26 | Сообщение # 70 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

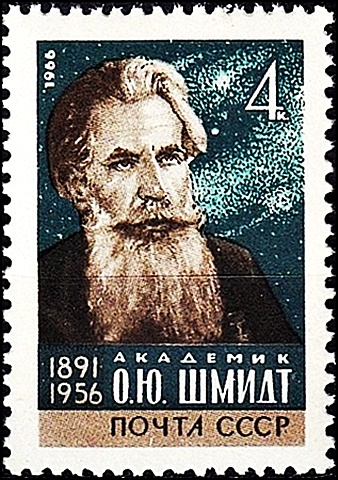

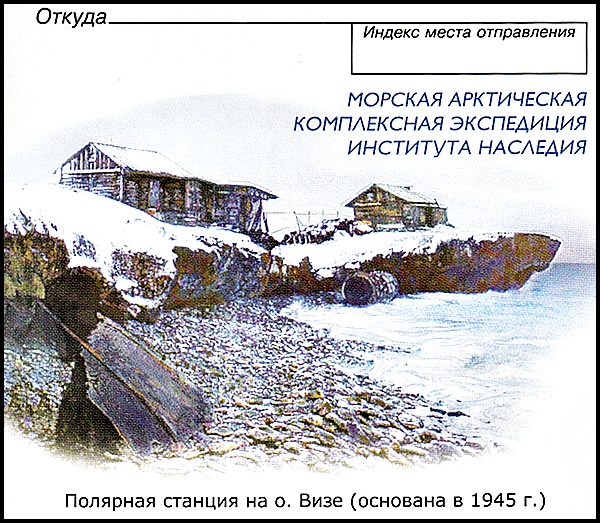

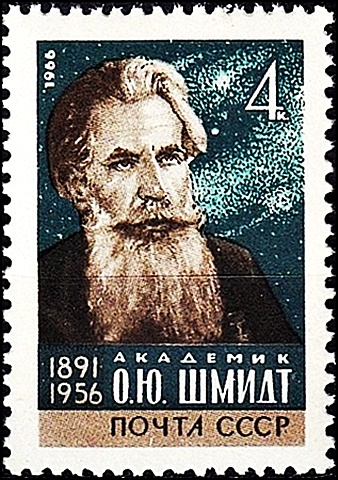

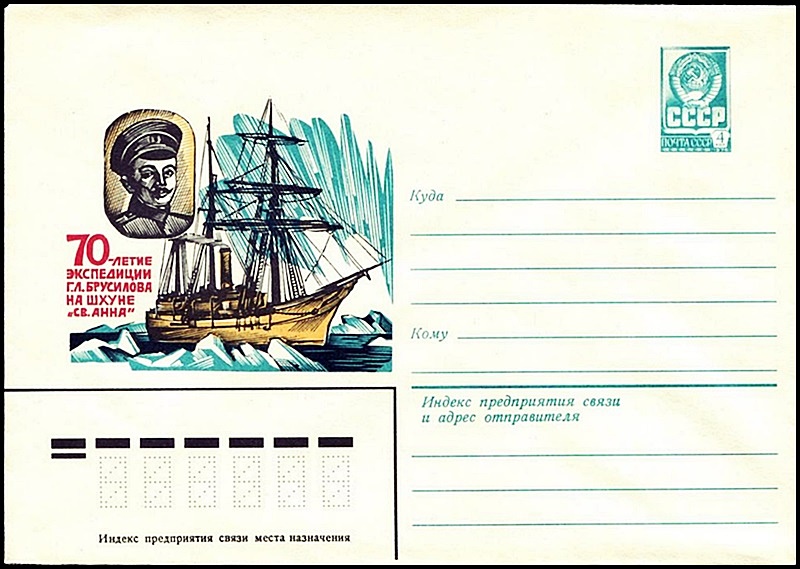

| 1930 95 лет назад

Экспедиция под руководством Отто ШМИДТА, вышедшая в Карское море на ледокольном пароходе «Георгий Седов», обнаружила в северной части моря неизвестный прежде остров площадью 288 кв. км.

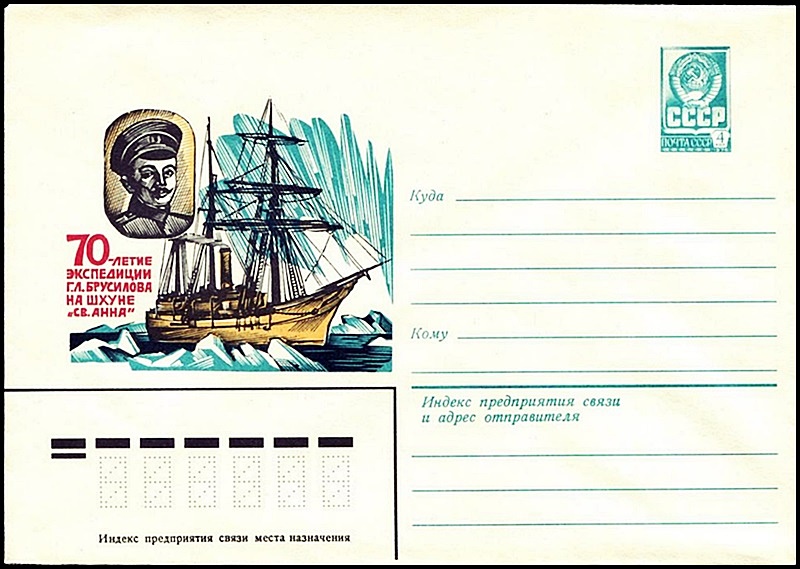

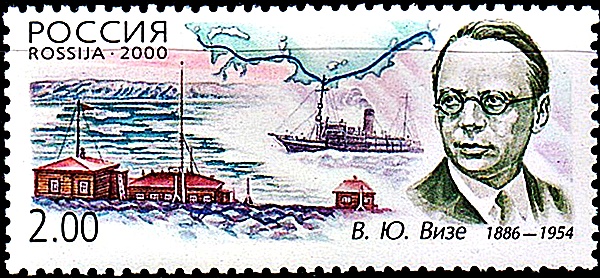

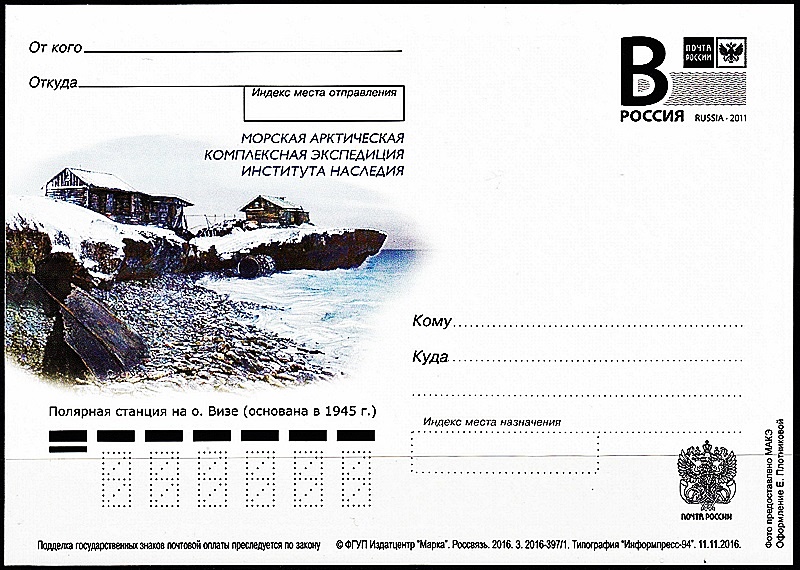

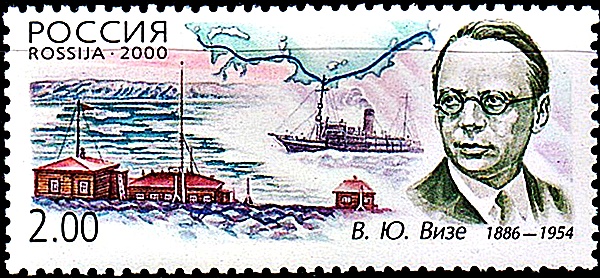

Его существование было предсказано в 1924 году океанографом Владимиром ВИЗЕ, который весьма точно определил координаты неведомой земли, изучая уцелевший дневник дрейфа шхуны «Св. Анна», зажатой льдами осенью 1912 года у западного побережья Ямала.

То было плавание, предпринятое Георгием БРУСИЛОВЫМ с целью отыскать Северный морской путь. Шхуна дрейфовала полтора два года, когда ее экипаж разделился на две группы: одна во главе со штурманом Валерианом АЛЬБАНОВЫМ решила пешком достичь обитаемой земли, другая осталась на судне. В итоге выжили только Альбанов и находившийся с ним матрос Александр КОНРАД, подобранные экспедиций Георгия СЕДОВА.

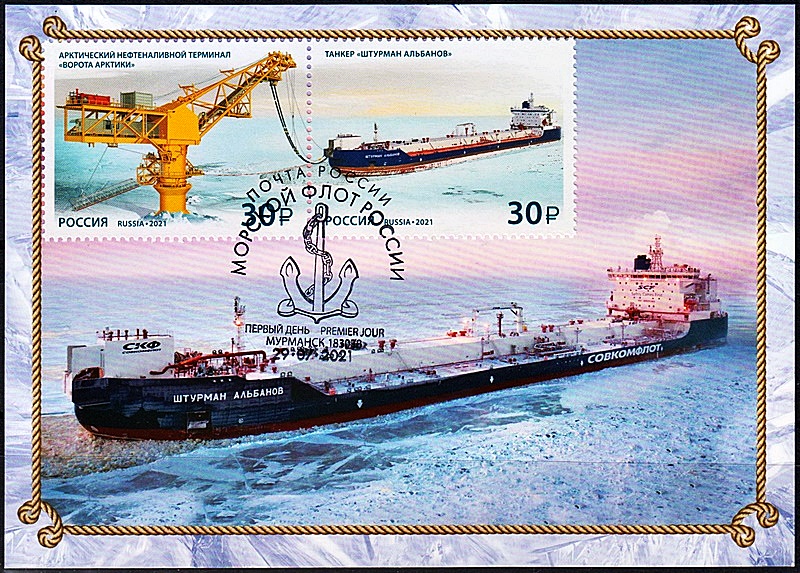

Судно названо в честь штурмана, принимавшего участие в полярной экспедиции на паровой шхуне «Святая Анна».

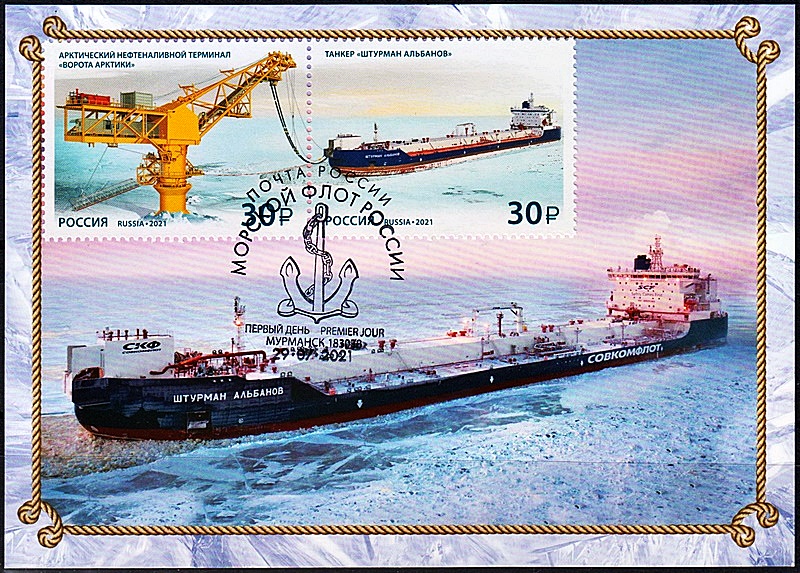

На почтовых марках изображены арктический нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» и танкер «Штурман Альбанов».

Шхуна и находившиеся на ней люди пропали бесследно. Вениамин КАВЕРИН использовал действующих лиц этой истории в качестве прототипов героев своего романа «Два капитана», а Визе по дневнику Альбанова сумел определить, что на движение льдов, вместе с которыми дрейфовала «Св. Анны», оказывала влияние находившаяся там земля.

Ученый был назначен научным руководителем отправившейся на поиск острова экспедиции, а когда он был обнаружен, ему была предоставлена честь первым сойти на открытую землю.

Ее теперь так и называют — остров Визе или Земля Визе.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Ср, 20.08.2025, 11:48 | Сообщение # 71 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

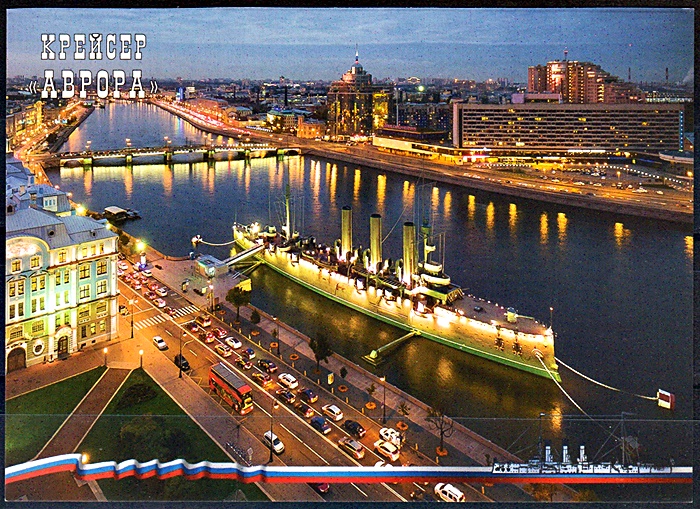

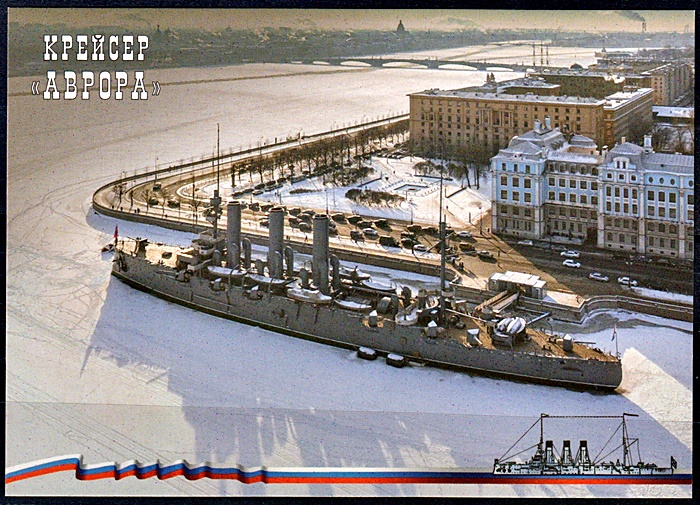

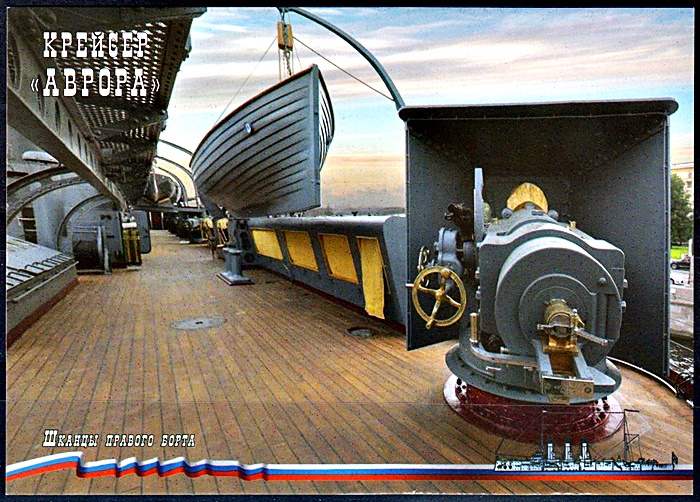

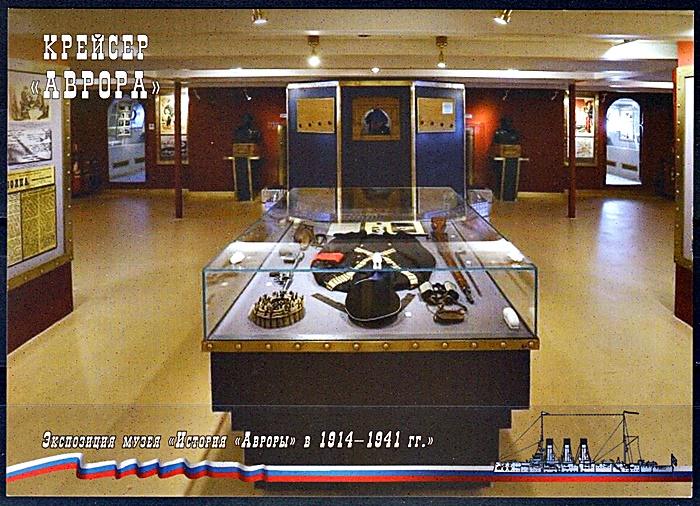

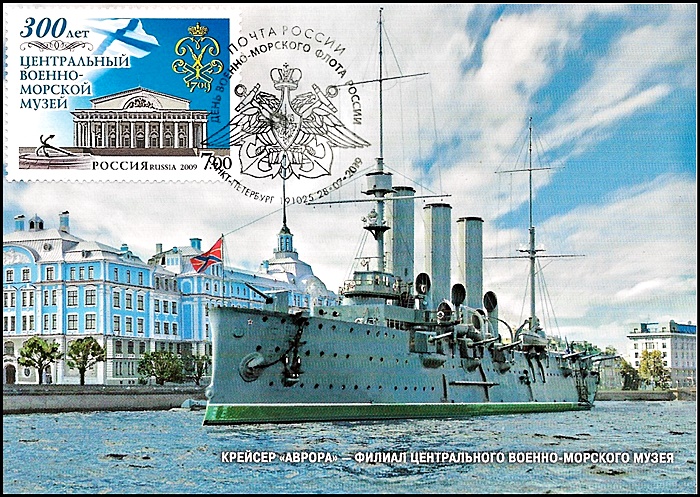

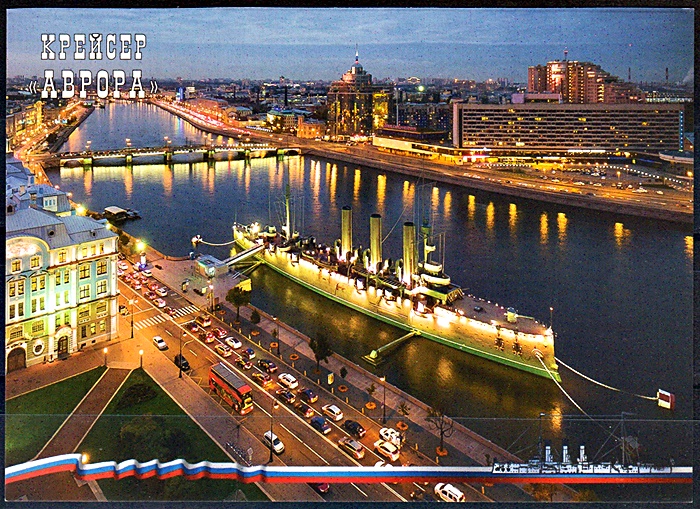

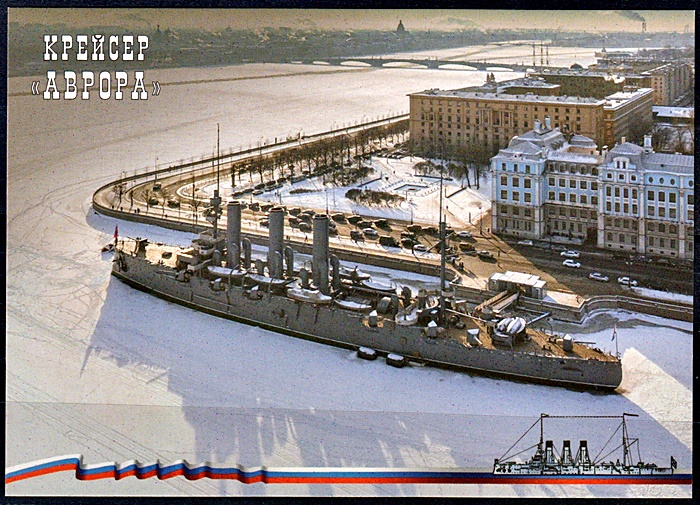

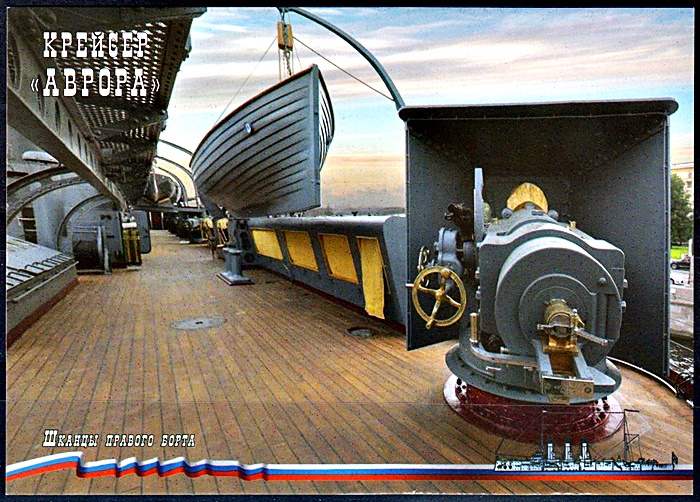

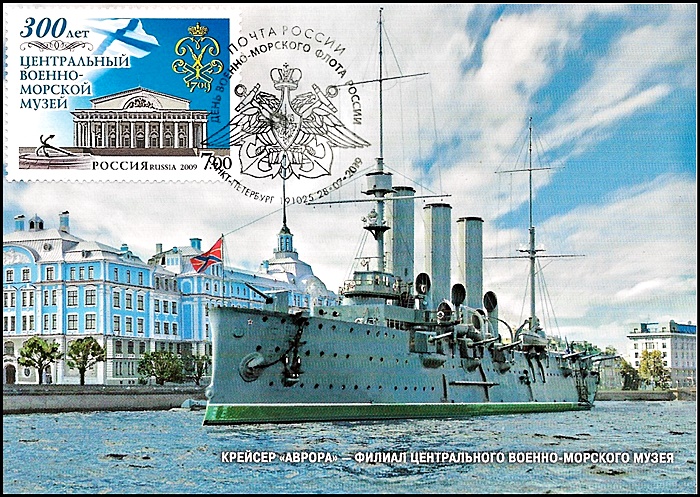

| 18 августа 1984 года, крейсер "Аврора" покидает место своей вечной стоянки у стенки Нахимовского училища...

1984 - Крейсер I ранга "Аврора" покидает место своей вечной стоянки у стенки Нахимовского училища, чтобы перейти на судостроительный завод им. А.А. Жданова для производства капитального ремонта и реконструкции.

Ее провожали тысячи людей, высыпавших на набережные. Ленинградцы не знали, что видят подлинные останки крейсера революции в последний раз.

В следующем году корпус ввели в док, где была отделена практически вся подводная часть корпуса. В конце лета в заново отстроенное днище загрузили отремонтированное оборудование и начали монтаж броневой палубы.

Котлы Бельвиля-Долголенко заменили макетами, машину удалось сохранить. Часть не понадобившейся брони пошла на изготовление памятных поделок и сувениров. После достройки в эллинге к апрелю 1987 года на крейсер приварили оконечности с бронзовыми штевнями, на которые прикрепили куски подлинного корпуса.

Кроме того, установили надстройки, трубы и мачты. Затем была начата реконструкция помещений, которые старались восстановить в первозданном виде.

К августу 1987 года "реставрация" "Авроры", стоившая примерно 35 миллионов рублей, была окончена.

Так что на Петроградскую набережную вернулся полный новодел.

17.11.1948 - Крейсер "Аврора" ставится на вечную стоянку у Петроградской набережной на Большой Невке.

Во время Отечественной войны корабль, прошедший Русско-японскую войну 1904-1905 годов, от попаданий артиллерийских снарядов противника лег на грунт в Ораниембауме.

20 июля 1944 года крейсер был поднят аварийно-спасательной службой Краснознаменного Балтийского флота и в 1945 году отбуксирован в Ленинград для ремонта на Балтийском судостроительном заводе.

Легендарный крейсер "Аврора" был пришвартован у Петроградской набережной Ленинграда и до 1956 года использовался как учебная база Ленинградского Нахимовского училища.

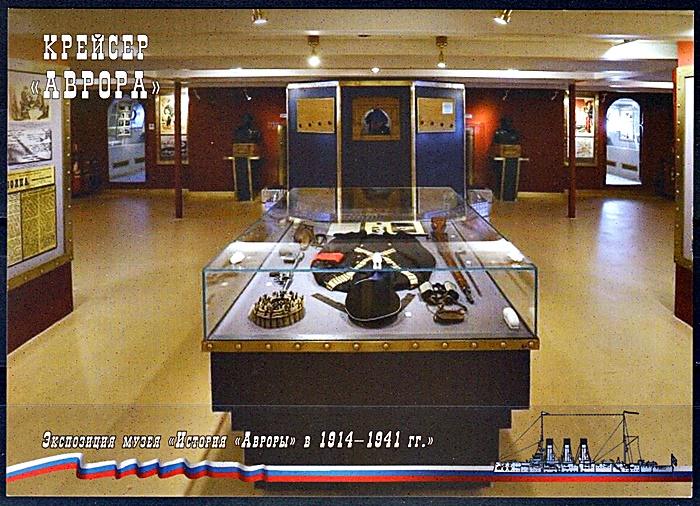

Впоследствии крейсер стал кораблем-музеем, филиалом Центрального военно-морского музея, и в этом качестве сохраняется по настоящее время, а также является объектом культурного наследия Российской Федерации.

В 1984-1987 годах на крейсере был произведены ремонтно-восстановительные работы и переоборудование. В результате был фактически создан заново макет крейсера с использованием некоторого количества подлинных деталей.

В июле 1992 года на "Авроре" был вновь поднят Андреевский военно-морской флаг.

В сентябре 2014 года легендарный крейсер был отправлен в Кронштадт для ремонтных работ, которые завершились в 2016 году, после чего он был возвращен обратно на вечную стоянку у Петроградской набережной. Музей на крейсере "Аврора" посещают до полумиллиона человек в год.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Алексеевич | Дата: Пт, 22.08.2025, 15:06 | Сообщение # 72 |

Админ

Группа: Администраторы

Сообщений: 6218

Статус: Оффлайн

| Sokol, Цитата Sokol (  ) Так что на Петроградскую набережную вернулся полный новодел.

Да, подлинная "Аврора" выглядела немного иначе

Всем удачи!

Алексеевич (Михаил)

Хойна, в/ч пп 11079

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вт, 09.09.2025, 12:31 | Сообщение # 73 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

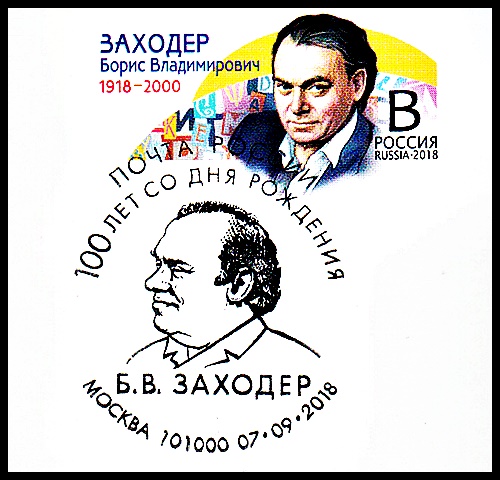

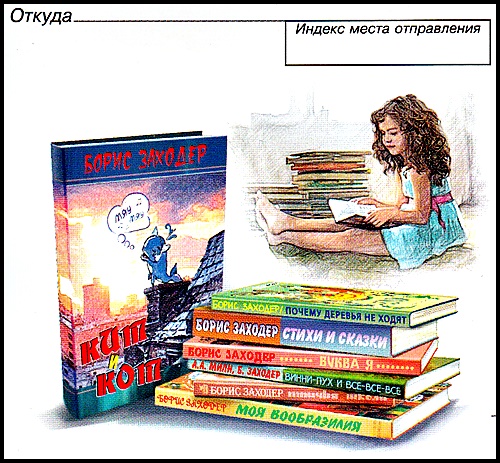

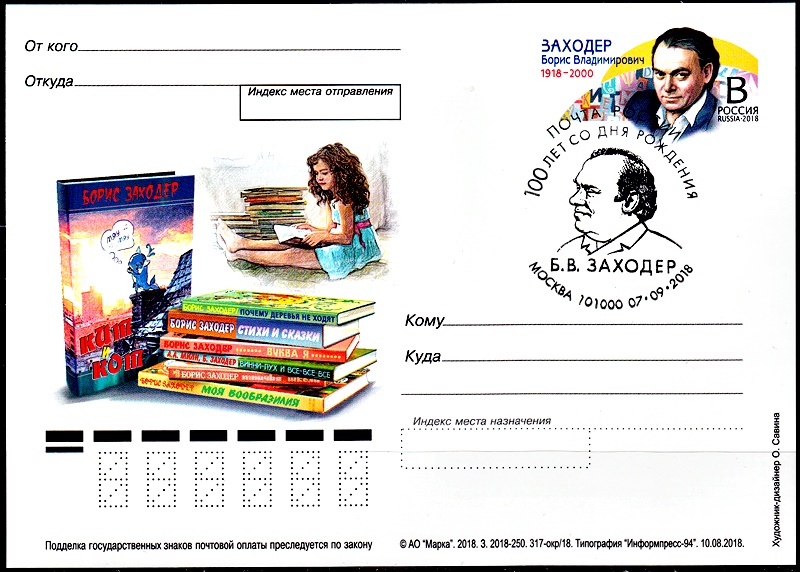

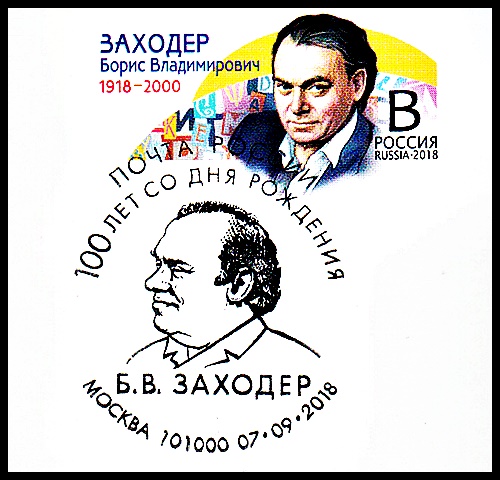

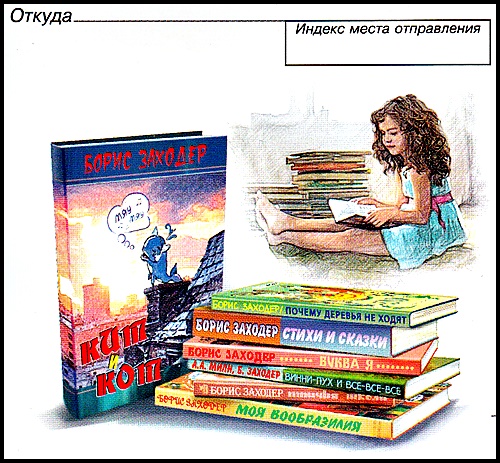

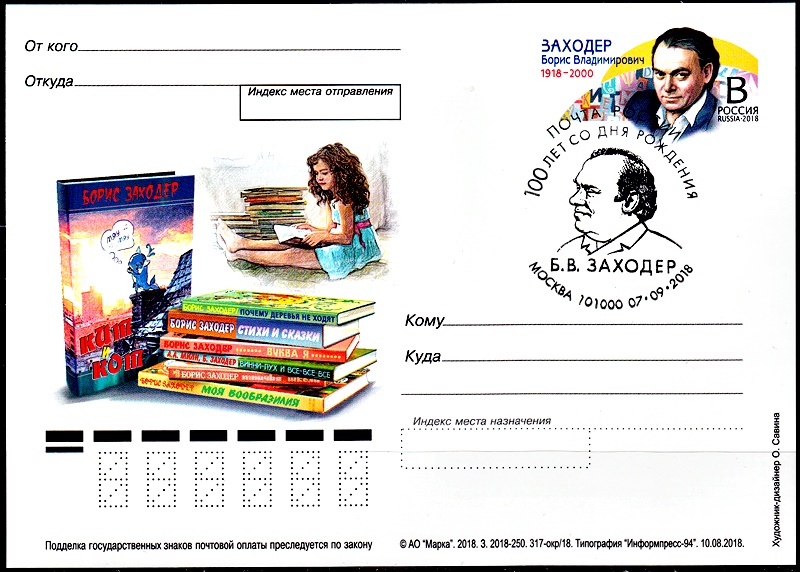

| Борис Заходер

советский поэт, переводчик, детский писатель

9 сентября 1918

107 лет назад

—

7 ноября 2000

25 лет назад

Борис Владимирович Заходер родился 9 сентября 1918 года в молдавском городе Кагуле. Семья Заходера в Молдавии прожила недолго: сначала перебралась в Одессу, а затем переехала в Москву.

В 1935 году Борис Заходер закончил школу. Несколько позже поступил учиться в Московский авиационный институт, затем продолжал обучение на биологических факультетах в Московском и Казанском университетах, а в 1947 году окончил Литературный институт им. А.М. Горького.

Свое первое детское стихотворение «Морской бой» Борис Заходер опубликовал в 1947 году под псевдонимом Борис Вест в журнале «Затейник». О его творчестве высоко отозвался знаменитый писатель Лев Кассиль, предрекая поэту большую известность.

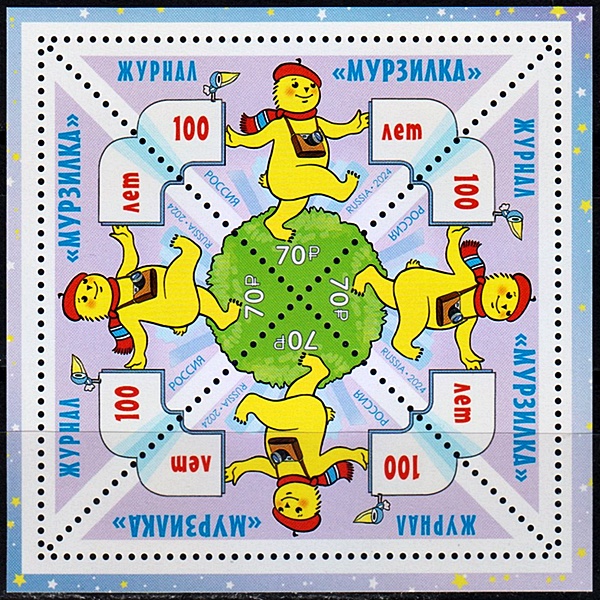

Затем произведения Заходера печатались в газете «Пионерская правда», журнале «Мурзилка». С 1955 года Борис Владимирович издавал сборники стихов «На задней парте», «Мартышкино завтра», «Никто и другие», «Считалия», «Если мне подарят лодку» и другие.

Им написаны пьесы для детского театра. Заслуженной популярностью пользуются и произведения Заходера, написанные в прозе: сказки «Серая звездочка», «Русачок», «Отшельник и Роза», «Сказка про всех на свете» и многие другие. Но самую большую известность Борису Владимировичу Заходеру принесли мастерски выполненные переводы известных зарубежных детских сказок.

Он был широко известен не только в России, но и за рубежом. Заходер - лауреат многих литературных премий, в том числе Государственной премии Российской Федерации.

Борис Заходер скончался 7 ноября 2000 года в Москве на 83-м году жизни.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вт, 16.09.2025, 21:13 | Сообщение # 74 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

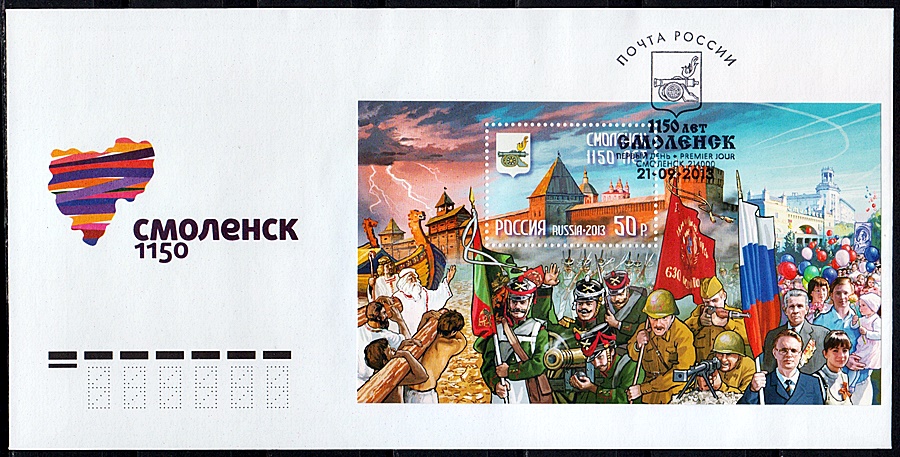

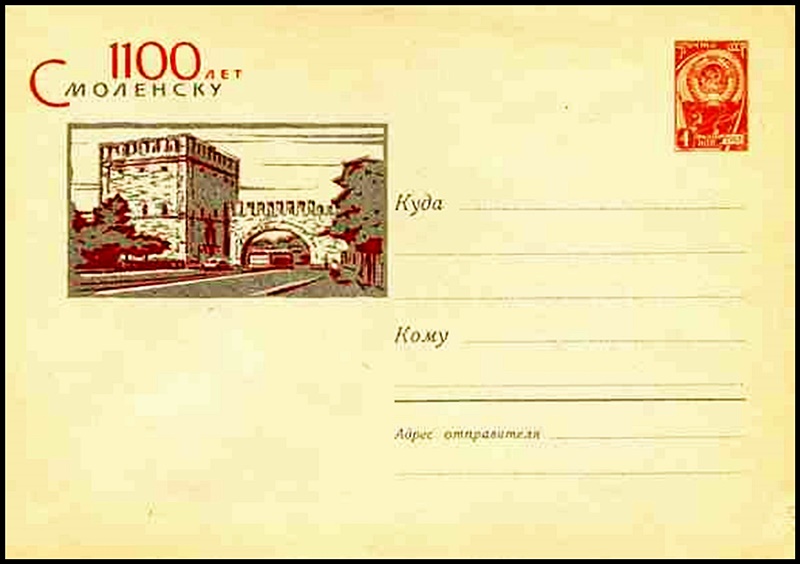

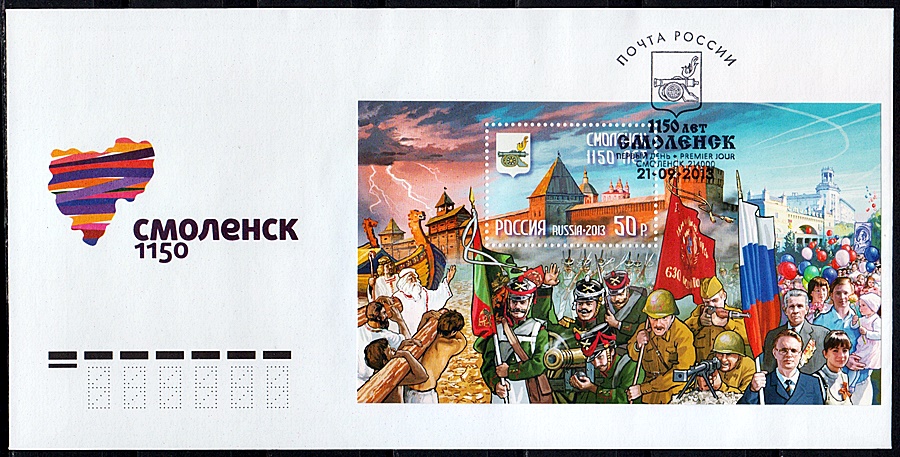

| 16 сентября 1654 года русские войска снова отвоевали у Польши (Речи Посполитой) город Смоленск!

16.09.1654 - Русские войска отвоевали у Польши (Речи Посполитой) город Смоленск.

"Смоленск – это город-ключ. И это название актуально. Замочная скважина существует с двух сторон. Кто первый вставит ключ в этот замок, тот и владеет этой дверью. И то, что ключ стоял с западной стороны в Смоленске, Алексея Михайловича совершенно не устраивало. Процесс взятия города оказался не таким быстрым в силу того, что Смоленск был превращен в оплот Речи Посполитой"

Смоленск, находившийся под польско-литовским владычеством (в составе Великого княжества Литовского) с 1611 года, был осаждён русской армией царя Алексея Михайловича в июне 1654 года.

На тульские железоделательные заводы был направлен заказ на срочное изготовление боеприпасов для осадных орудий: по 400 чугунных ядер на 40 пищалей, 400 "больших" гранат (мортирных бомб) и 1000 ручных, да 750 пудов "чугунного дробу" – для стрельбы картечью и из дробовиков.

Для оказания морального давления на гарнизон, под Смоленск были привезены и выставлены на осадных валах в виду крепости захваченные под Шепелевичами литовские гетманские знамёна и литавры.

В силу безвыходности своего положения шляхта вышла из подчинения воеводы Филиппа Казимира Обуховича и направила своих представителей к царю для переговоров о сдаче, а рядовые солдаты и горожане стали перебегать в русский лагерь.

10 сентября начались официальные переговоры со смоленским воеводой и комендантом, а 16 сентября 1654 года гарнизон сдал Смоленск после того, как ему был обещан свободный уход. По словам С.М. Соловьёва, начальники гарнизона старались ещё тянуть время, однако жители Смоленска условились о сдаче, подговорили замковую пехоту, сорвали хоругвь с воеводского дома, отворили ворота и пошли к царю.

Алексей Михайлович Тишайший — второй русский царь из династии Романовых, сын Михаила Фёдоровича и его второй жены Евдокии Лукьяновны, урождённой Стрешневой , отец Петра Великого.

"Ударив челом в поле" перед Молоховскими воротами и сложив перед Алексеем Михайловичем свои боевые знамёна, воевода Обухович и около полусотни поляков отправились в Литву, а остальные защитники города остались "на вечной царской службе", среди присягнувших были городской судья Альбрехт Галимонт и королевский секретарь Ян Краменецкий. 25 сентября состоялся царский пир с воеводами и сотенными головами Государева полка, к царскому столу была приглашена смоленская шляхта – побеждённые, причисленные к победителям.

Ранее в 1611 году..

13 июня 1611 года конец героической 20-месячной обороны Смоленска. Крепость пала, но поляки уже не могли идти на Москву.

1611 - В период Смутного времени после 20-месячной осады Смоленска войска польского короля Сигизмунда вошли в крепость.

К этому дню из 80 тыс. жителей города в живых осталось лишь 8 тысяч. Осаждавшие также потеряли две трети первоначальной численности. Когда поляки вошли в город, устроили жестокую резню, не щадя ни старых, ни малых. Уцелевшие горожане, большей частью женщины и дети, закрылись в соборе церкви Богородицы. Когда интервенты ворвались в церковь и начали убивать всех без разбору, посадский житель Андрей Беляницын подорвал пороховой погреб.

Польский король разрешил всем оставшимся в живых, кто не хочет перейти на королевскую службу, оставив оружие, покинуть город. Ушли все, кто мог идти.

"...Ляхи, везде одолевая, стремились к главному храму Богоматери, где заперлися многие из граждан и купцов с их семействами, богатством и пороховою казною. Уже не было спасения: россияне зажгли порох и взлетели на воздух с детьми, имением - и славою! От страшного взрыва, грома и треска неприятель оцепенел, забыв на время свою победу и с равным ужасом видя весь город в огне, в который жители бросали все, что имели драгоценного, и сами с женами бросались, чтобы оставить неприятелю только пепел, а любезному Отечеству пример добродетели. На улицах и площадях лежали груды тел сожженных…

И не Польша, но Россия могла торжествовать сей день, великий в ее летописях". Н.М. Карамзин. "История государства Российского".

Смоленская оборона, пишут историки, сыграла не только важную военную, но и неоценимую психологическую роль в формировании в разодранной смутой России патриотического лагеря и создании Первого народного ополчения. Полтора года польская армия была скована под Смоленском, ее потери составили 30000 человек.

Возможно, именно этих сил не хватило полякам, чтобы полностью оккупировать Россию и удержать в ней свою власть.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Сб, 20.09.2025, 20:56 | Сообщение # 75 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1742

Статус: Оффлайн

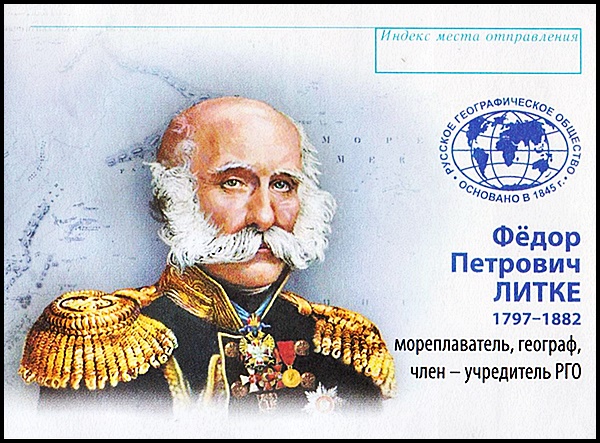

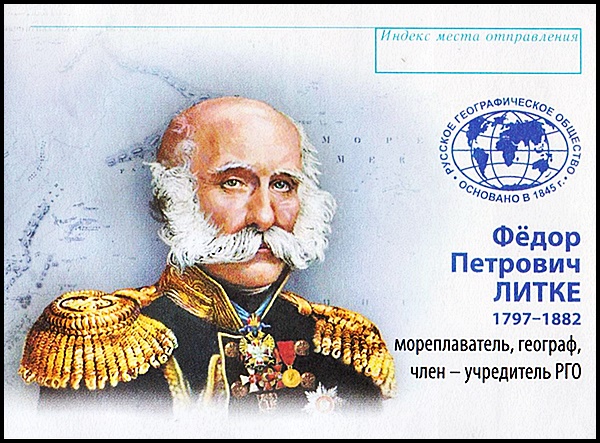

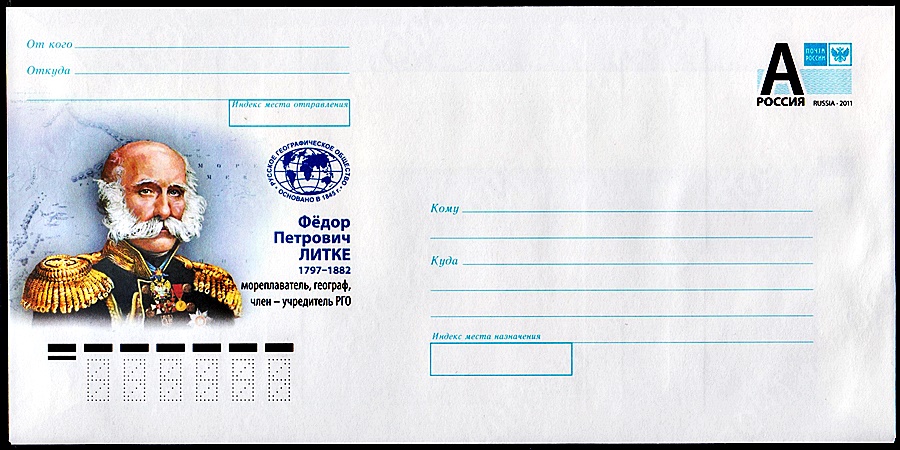

| 20 сентября 1934 советский ледокол «Литке» завершил первое плавание Северным морским путём, совершённое за одну навигацию. Начальник экспедиции Д. С. Дуплицкий, капитан Н. М. Николаев, научный руководитель В. Ю. Визе.

«Ф. Литке» — линейный ледокол российского арктического флота, названный в честь русского исследователя Арктики адмирала Фёдора Петровича Литке.

Был построен в 1909 году в Великобритании, носил названия «Канада», «Earl Grey». Имел водоизмещение 4850 т. В эксплуатации до 1959 года. Во время Первой мировой войны российское правительство купило судно чтобы использовать для зимних перевозок грузов и охраны беломорских коммуникаций.

20 сентября 1934 года ледорез «Ф. Литке» совершил 1-е сквозное плавание Северным морским путем за одну навигацию. Имя царского адмирала, исследователя Арктики графа Литке было присвоено судну в 1920 году.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |