|

Люди, события, праздники

|

|

| Sokol | Дата: Ср, 23.07.2025, 18:51 | Сообщение # 1026 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

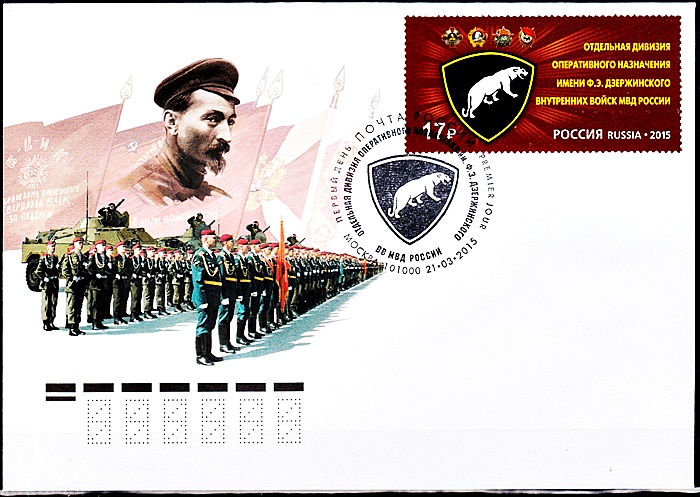

| 23 июля 1919 г.

Решением ЦК ВКП(б) учрежден Политический отдел войск внутренней охраны Республики.

Войска ВОХР (Войска внутренней охраны республики) — войска ВЧК, ОГПУ, НКВД РСФСР (СССР), в задачу которых входила охрана и оборона особо важных объектов, сопровождение грузов, охрана мест лишения свободы.

Войска Внутренней ОХраны Республики (Войска ВОХР) (РСФСР) организованы Постановлением Совета Рабочей и Крестьянской Обороны РСФСР от 28 мая 1919 года.

Согласно этому документу, все разрозненные вооружённые формирования охраны различных ведомств (охрана путей сообщения при НКПС, охрана водных путей при ВСНХ, реквизиционно-продовольственные отряды Наркомпрода, войска Главсахара, Главнефти, Центротекстиля и многие другие) с 1 июля 1919 года переходили в полное подчинение НКВД через Штаб войск внутренней охраны.

Постановлением Совета Рабочей и Крестьянской Обороны от 1 сентября 1920 г. Войска ВОХР включены в состав Войск Внутренней Службы (войска внутренней охраны республики) (Войска ВНУС) на правах самостоятельных конвойно-караульных частей. Фактически, Войска ВОХР являлись частью ВНУС, на которую были возложены охранные функции.

В январе 1921 года Войска ВОХР были расформированы: часть войск была передана в непосредственное ведение ВЧК и стала именоваться войсками ВЧК (отвечали за борьбу с бандитизмом и охрану путей сообщения), прочие войска были переданы в РККА и в большинстве своём вскоре расформированы.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пт, 25.07.2025, 09:51 | Сообщение # 1027 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

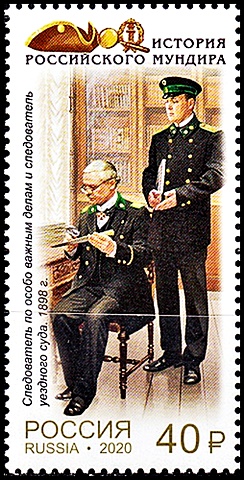

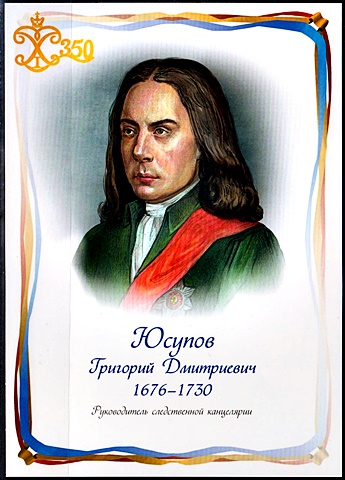

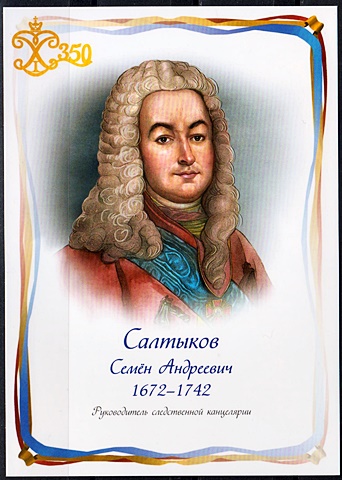

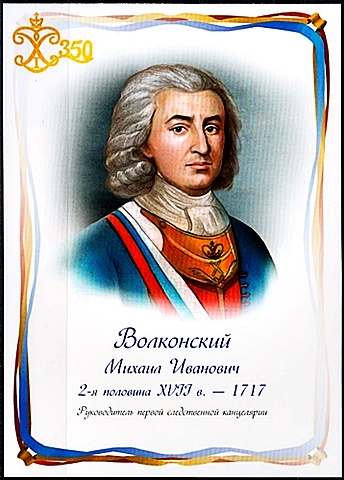

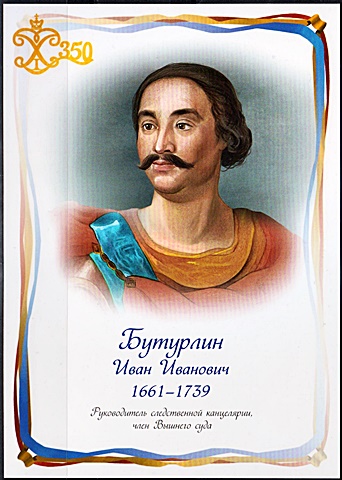

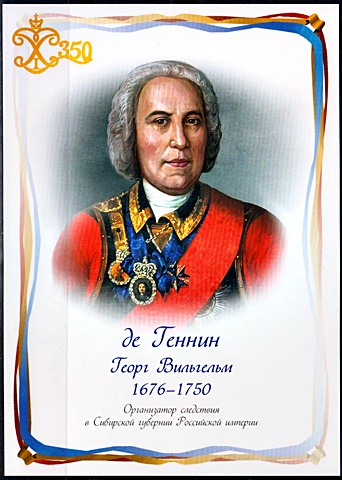

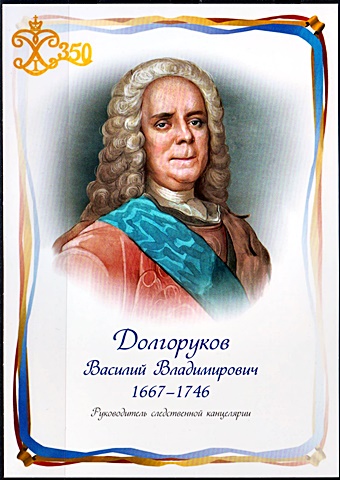

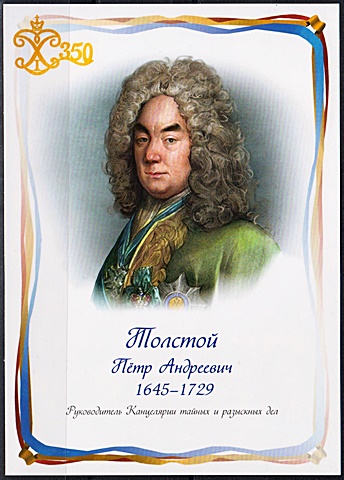

| 25 июля - День сотрудника органов следствия России (312 лет создания "Следственной канцелярии")

25 июля 1713 года указом Петра I учреждена следственная канцелярия. День сотрудника органов следствия.

Считается, что институт следствия зародился в 1713 году. Тогда Петр I издал указ «О создании следственной канцелярии».

До этого следствие проходило непосредственно в судах. Но вести разбирательства постфактум было непросто.

Поэтому потребовался орган, который бы помог собирать доказательства и раскрывать дела. Примечательно, что император создавал новую канцелярию прежде всего для расследования коррупционных дел.

На протяжении дальнейшей истории было несколько крупных реформ органов следствия: свою изначальную независимость они потеряли и то и дело переходили от одного ведомства к другому. Точно так же было и в СССР. Следователи то относились к НКВД, то к милиции или прокуратуре. Собственно, с последним ведомством они остались надолго. Только в 2011 году Следственный комитет оформился в отдельную независимую структуру. При этом следователи никуда не делись из МВД и ФСБ. Просто сформировалось четкое разделение, кто за какие преступления отвечает.

Что касается праздника, то из-за постоянных реформ с момента образования первых следственных органов как такового торжества не существовало долго время. Хотя в Союзе отмечали 6 апреля как день полицейского сыска. Эта традиция осталась в МВД до сих пор, поскольку в министерстве есть большой аппарат следователей.

Следователи и организаторы следствия эпохи правления Петра I.

Традиции Дня сотрудника органов следствия в России

Как и у прочих ведомственных праздников силовиков, День органов следствия в РФ достаточно скуден на традиции. Центром праздника в любом регионе становятся мероприятия в местном следственном управлении СК.

На них приглашают всех отличившихся сотрудников. Вручают ведомственные награды: у Следственного комитета существуют два десятка своих медалей и знаков отличия. Есть среди них и памятная, приуроченная к созданию праздника и следствия. Называется «300 лет первой следственной канцелярии России».

В России пойти работать в СК могут только граждане РФ. Если есть второе гражданство, то путь закрыт. Обязательно иметь высшее юридическое образование. Огромным плюсом считается поступление в ведомственные академии: у нас их всего две в стране — в Москве и Санкт-Петербурге. Но что интересно, закон предусматривает вариант, при котором могут поступить на службу еще не окончившие «вышку». С формулировкой — «в исключительных случаях». Вероятно, если есть кадровый голод, студент толковый, да и отучился не меньше половины срока и продолжает учебу.

С судимостями стать следователем нельзя. Также запрещено работать в подчинении у близких родственников, равно как и руководить ими.

При приеме на работу нужно собрать внушительную папку документов — всего около 40 позиций разного рода справок, выписок и характеристик...

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вс, 27.07.2025, 09:50 | Сообщение # 1028 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

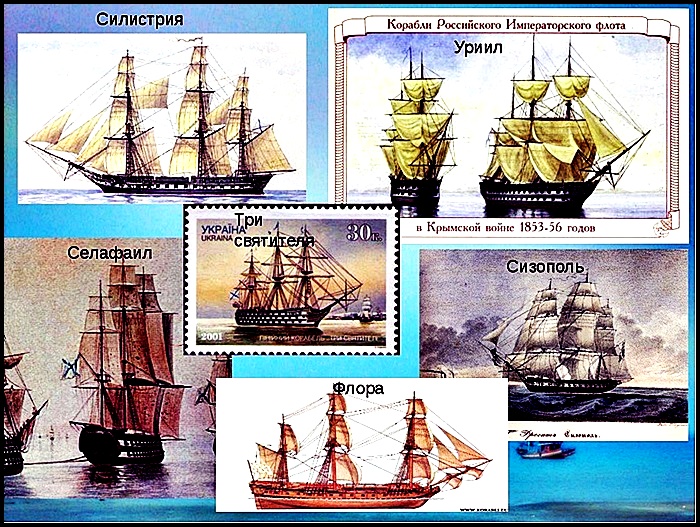

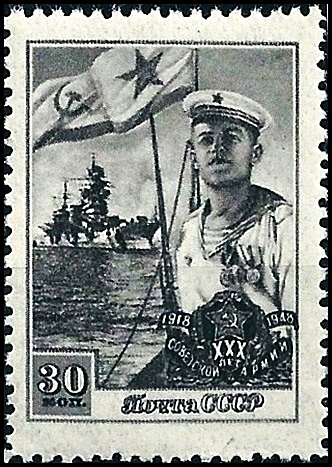

| 27 июля 2025 года - День Военно-морского флота России!

Праздник ежегодно приходится на последнее воскресенье месяца.

День ВМФ - один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России, праздников.

Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.

В октябре 1696 года решение Боярской думы законодательно определило создание Российского флота и положило начало его строительству. «Морским судам быть!» - таковой была воля не только молодого русского царя Петра I, но и его сподвижников, хорошо понимавших, что без флота государство не может сделать нового шага в своем развитии.

Всего за тридцать лет (с 1696 по 1725 года) в России появился регулярный Азовский, Балтийский и Каспийский флот.

За это время было построено 111 линкоров и 38 фрегатов, шесть десятков бригантин и еще больше крупных галер, скампавей и бомбардирских кораблей, шмаков и брандеров, более трехсот транспортных судов и огромное количество мелких лодок.

И, что особенно замечательно, по своим военным и мореходным качествам русские корабли совсем не уступали судам великих морских держав, вроде Франции или Англии.

К этому времени центр судостроения и подготовки специалистов для отечественного флота переехал из Воронежа в Санкт-Петербург. Наши моряки одержали блестящие и убедительные первые победы в сражениях при острове Котлин, полуострове Гангут, островах Эзель и Гренгам, захватили первенство на Балтийском и Каспийском морях. Также российские мореплаватели совершили множество значимых географических открытий. Чириков и Беринг в 1740 году основали Петропавловск-Камчатский.

Через год был обнаружен новый пролив, позволивший добраться до западного берега Северной Америки. Морские странствия осуществлялись В.М. Головниным, Ф.Ф. Беллинсгаузеном, Е.В. Путятиным, М.П. Лазаревым.

К началу XIX века российский военно-морской флот по количеству боевых кораблей вышел на третье место в мире. Постоянно совершенствовалась тактика боевых действий, принося немало ярких побед. Можно вспомнить жизнь и подвиги адмиралов Г.А. Спиридова, Ф.Ф. Ушакова, Д.Н. Сенявина, Г.И. Бутакова, В.И. Истомина, В.А. Корнилова, П.С. Нахимова, С.О. Макарова.

В годы Великой Отечественной Советский флот прошел суровую проверку, защищая фланги фронтов. Флотилия помогала остальным родам войск громить фашистов. Русские моряки проявляли небывалый доселе героизм, несмотря на значительное численное и техническое превосходство Германии. Умело руководили боевыми действиями адмиралы Н.Г. Кузнецов, И.И. Исаков, А.Г. Головко, В.Ф. Трибуц, Ф.С. Октябрьский, Л.А. Владимирский, С.Г. Горшков, И.С. Юмашев.

Современный военно-морской флот России имеет надежную боевую технику: это мощные ракетные крейсеры, атомные подводные лодки, противолодочные корабли, десантные суда и самолеты морской авиации.

Наши морские специалисты продолжают славные традиции национального флота.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пн, 28.07.2025, 17:08 | Сообщение # 1029 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

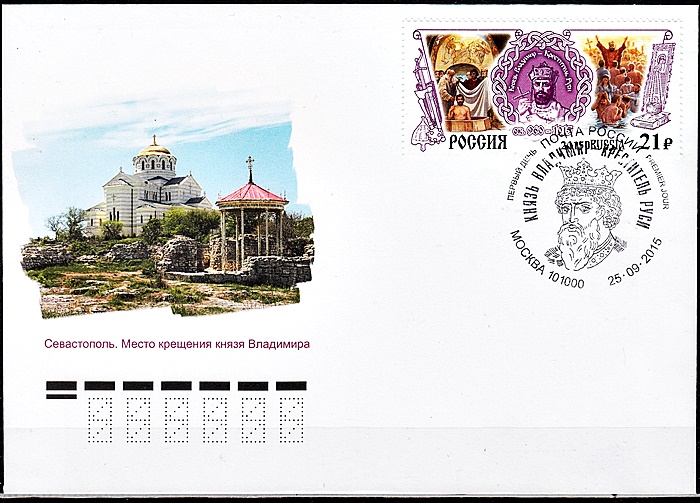

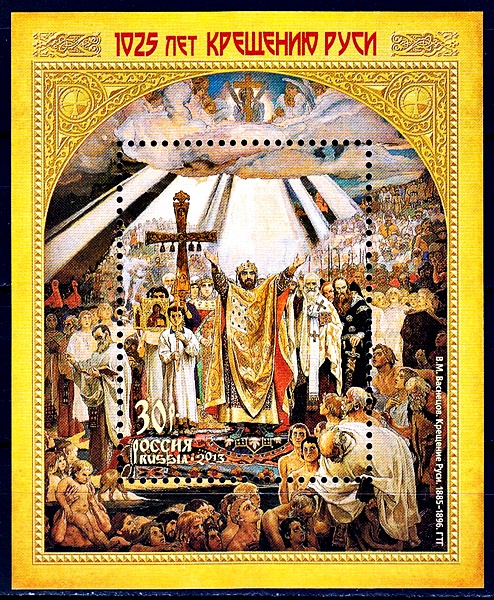

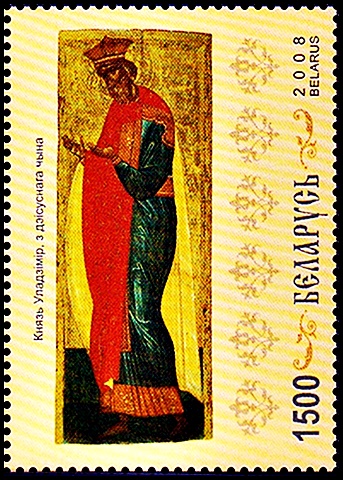

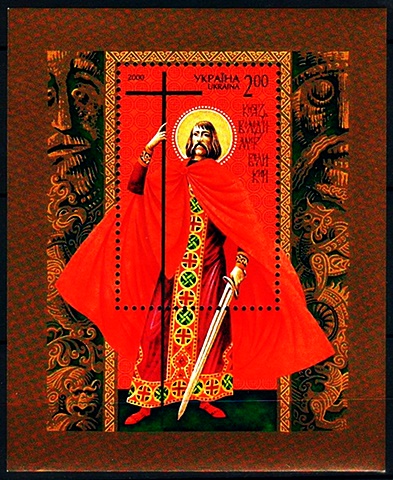

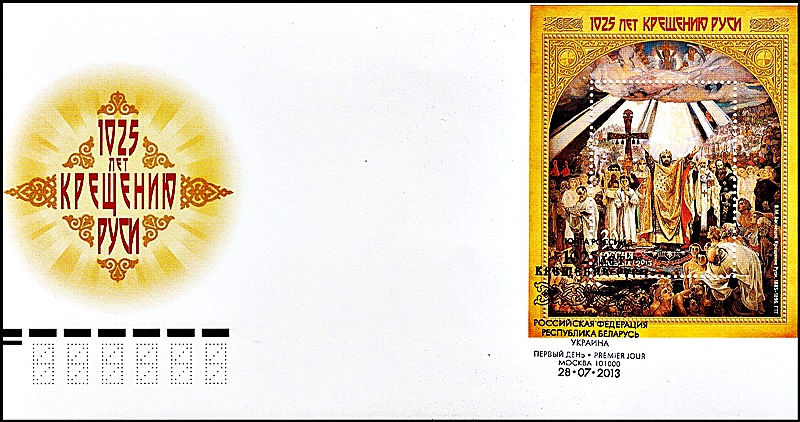

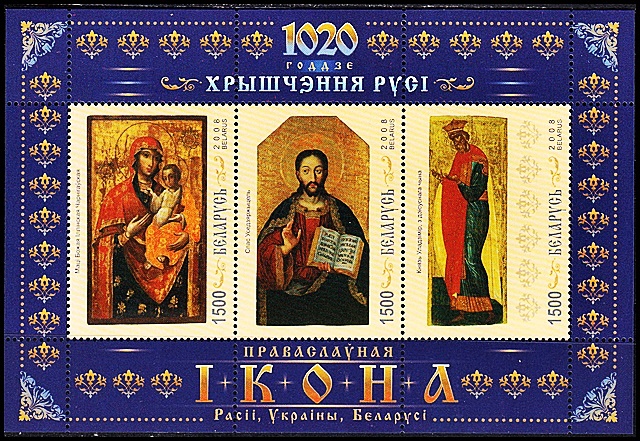

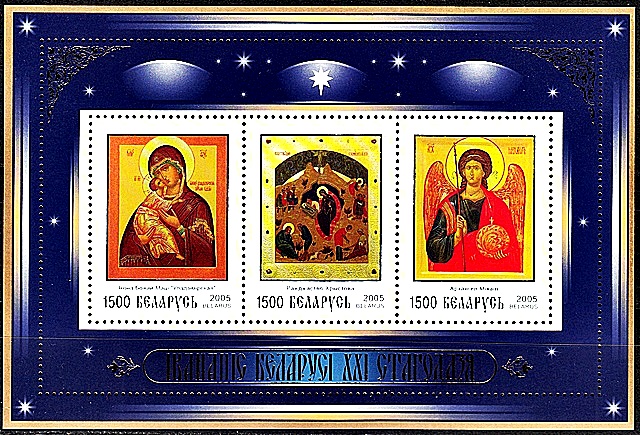

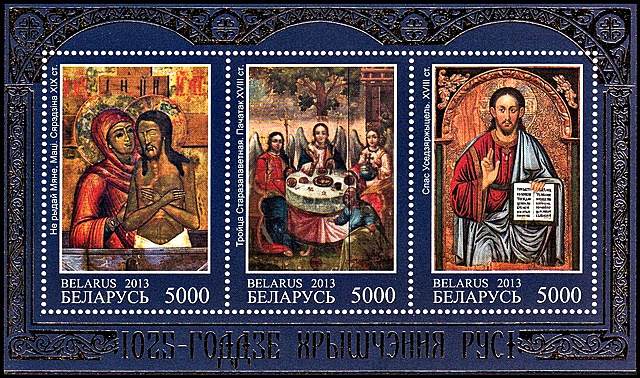

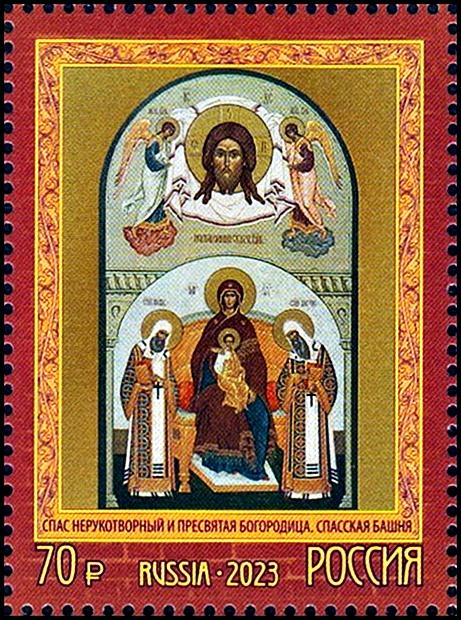

| 28 июля - "День Крещения Руси"!

День равноапостольного великого князя Владимира (День крещения Руси).

28 июля Русская православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира.

Президент России Д. Медведев подписал Федеральный закон "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", на основании которого ежегодно 28 июля в России отмечается новая памятная дата

- День Крещения Руси.

Крещение Руси произошло в 988 году. Это ключевое историческое событие связано с именем святого князя Владимира. Историки называют Владимира Великим, церковь - святым равноапостольным, народ нарек его Владимиром Красное Солнышко.

Святой равноапостольный великий князь Владимир Красное Солнышко был сыном Киевского князя Святослава и внуком святой равноапостольной Великой княгини Ольги. Незадолго до смерти князь Святослав разделил Русскую землю между тремя сыновьями: старший сын, Ярополк, получил Киев, средний, Олег, - землю Древлянскую, а младший, Владимир, - Новгород. Вскоре после смерти Святослава между братьями начались распри, в результате которых Владимир стал единодержавным князем Руси.

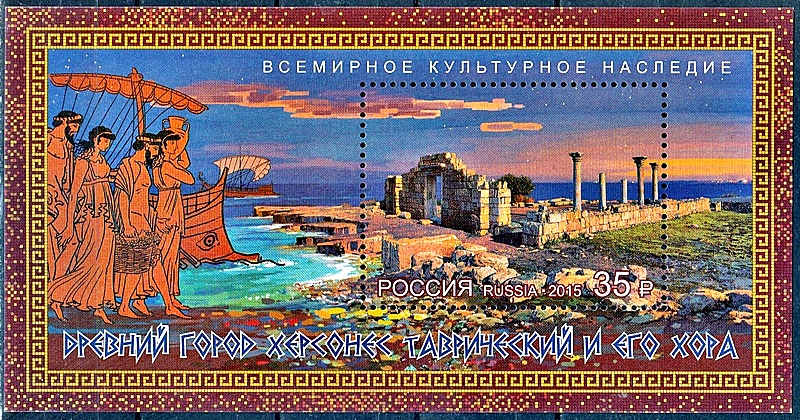

В 983 году князь Владимир Святославич совершил удачный поход на ятвягов. В 987 году он захватил город Херсонес, принадлежавший в то время Византийской империи и, угрожая походом на Константинополь, потребовал руки царевны Анны, сестры византийских императоров - соправителей Василия и Константина. Последние условием брака поставили принятие Владимиром веры Христовой. Когда царевна Анна прибыла с духовенством в Херсонес, князь Владимир внезапно ослеп.

Царевна предложила ему немедленно креститься, в надежде исцеления. Во время крещения князь прозрел. В духовном восторге он воскликнул: "Теперь я узрел Бога Истинного!". Некоторые из дружинников князя, пораженные этим чудом, также крестились. Во святом Крещении князь Владимир был наречен Василием в честь святого Василия Великого. Тогда же в Херсонесе совершилось его бракосочетание с царевной Анной. В качестве выкупа за жену князь возвратил Херсонес Византии, построив в нем храм во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня.

В Киев князь Владимир вернулся вместе с княгиней Анной, константинопольскими и херсонесскими священнослужителями, взяв с собой богослужебные книги, иконы, церковную утварь, а также святые мощи Климента, епископа Римского, и его ученика Фивы. Таким образом, упрочились династические и межгосударственные связи между Русью и Византией.

По возвращении в Киев князь Владимир крестил 12 своих сыновей. Крестился и весь его дом, и многие бояре. Затем князь Владимир приступил к искоренению язычества на Руси и истреблению языческих идолов. Священнослужители, а также ранее крещеные княжичи и бояре обходили площади и дома киевлян и наставляли их в истинах Евангелия, обличали суетность и тщету идолопоклонства.

После принятия христианства князь Владимир распорядился воздвигать христианские храмы в тех местах, где раньше стояли идолы.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пт, 01.08.2025, 15:41 | Сообщение # 1030 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

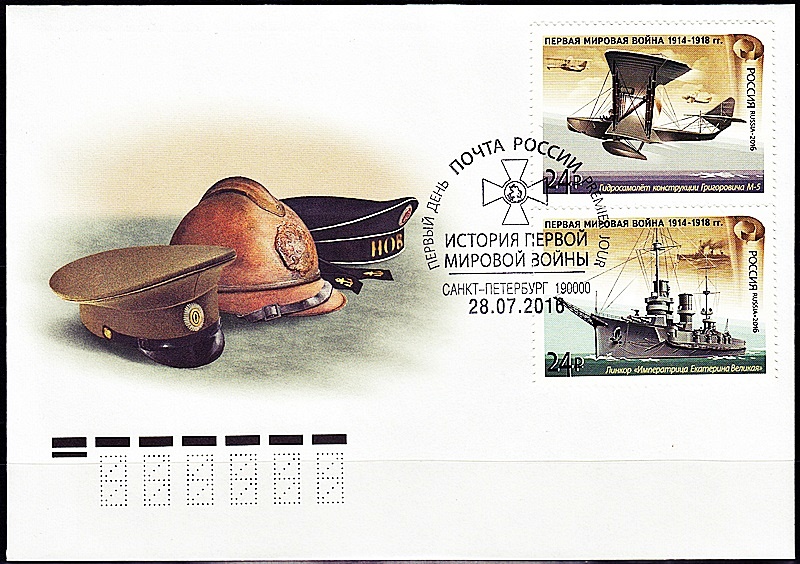

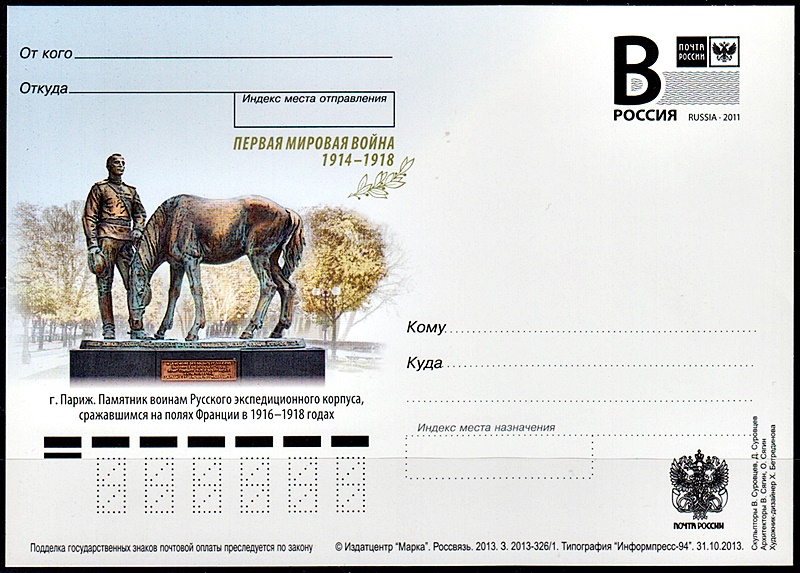

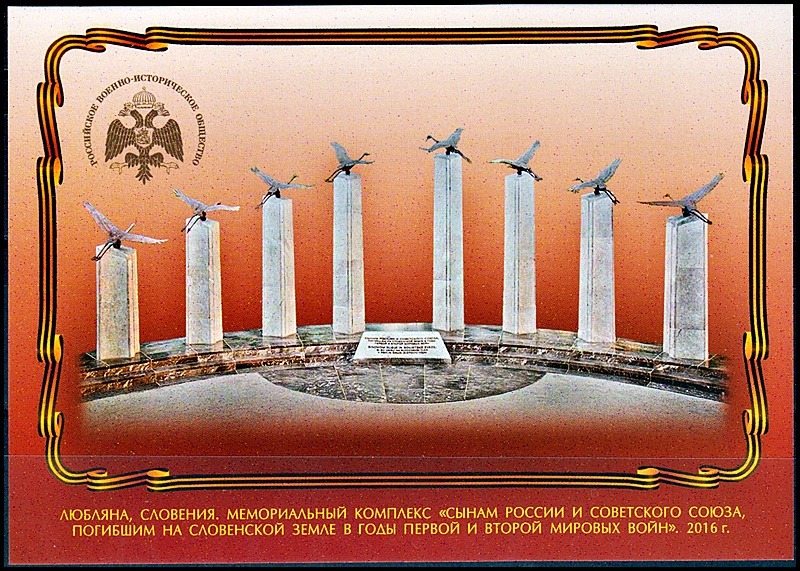

| 111 лет назад - 1 августа 1914 года, Россия вступила в I Мировую войну, после того как Германия официально объявила войну Российской Империи...

- До начала XXI века Первая мировая война считалась в России почти забытой страницей.

И Российское военно-историческое общество – одна из первых общественно-государственных организаций, которая обратила внимание наших граждан на важность сохранения памяти о глобальном конфликте, в котором российские воины проявили доблесть и мужество, подлинный героизм.

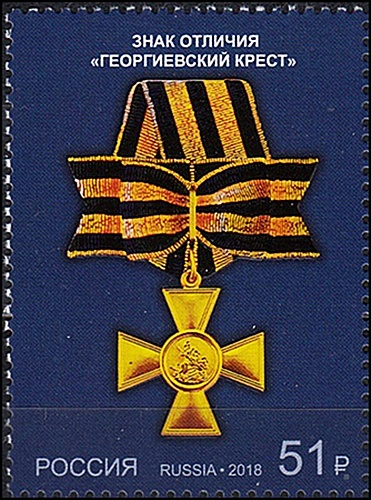

Достаточно сказать, что более 1 миллиона 100 тысяч русских солдат и офицеров в годы Первой мировой войны стали кавалерами Георгиевского креста, - сказал Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

- Войну, начавшуюся в 1914 году, в России прозвали «народной» или «отечественной». Мы сражались за собственные национальные интересы, однако русские солдаты несли освобождение и другим народам.

Своей доблестью русские воины спасали Францию и Сербию, Италию и Румынию, Английские войска на Ближнем Востоке.

В разное время наша армия сдерживала до 40% вражеских дивизий. Русская Армия одержала ряд блестящих побед под Гумбинненом и Варшавой, в Карпатах и на полях Галиции, под Сарыкамышем и Эрзерумом.

Памятник героям Первой мировой войны.

Авторы монумента — скульпторы А. Ковальчук, П. Любимов, В. Юсупов, архитекторы М. Корси, С. Шлёнкина

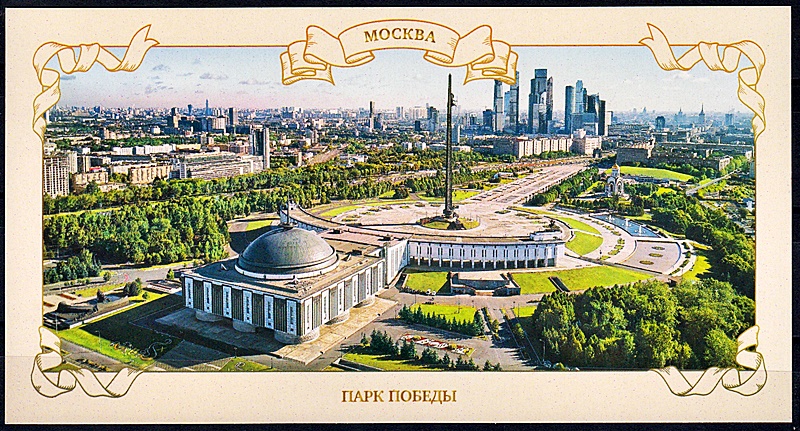

Первый общенациональный памятник Героям Первой мировой войны был установлен Российским военно-историческим обществом на Поклонной горе в Москве в 2014 году. На церемонии открытия присутствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Усилиями РВИО памятники, посвященные Героям и жертвам Первой мировой, открыты также в Гусеве, Калининграде, Кирове, Липецке, Пскове, Ставрополе, Саранске, Туле; а также в Сербии и Словении. Несколько монументов установлено во Франции, где сражался Русский экспедиционный корпус.

- Сегодня очень важно сохранять память о Первой мировой войне, о ее причинах, ходе и последствиях. Дело в том, что современное состояние в мире, те противоречия, которые существуют, агрессивная политика Западных держав так или иначе может спровоцировать новый глобальный, теперь уже третий мировой конфликт, Третью мировую войну.

Во многом причины Первой мировой войны, лежали в том блоковом противостоянии, которое сложилось в конце девятнадцатого - начале двадцатого века.

Именно Тройственный Союз, Германия, Австро-Венгрия, Италия, который затем преобразовался в Четверной Союз, стал главным агрессором, которому противостояла сторона Антанты.

И, чтобы это предотвратить, мы должны сегодня понимать, что блок НАТО в главе с Соединёнными Штатами Америки, который проводит такую же агрессивную политику, как Германия и её союзники перед началом Первой мировой войны, также грозит серьезными кризисами и возникновением уже военного противостояния, в котором будут применено ядерное оружие. Мы не должны этого допускать. И сегодня наш Президент Владимир Путин закладывает фундамент справедливого мирного существования на десятилетия и даже на столетия вперед.

Именно стремление России и дружественных ей государств, таких как Китай, Латинская Америка, африканские страны, к созданию многополярного мира, в котором каждая страна будет суверенна и будет стремиться именно к миру, к взаимодействию в экономическом, политическом, культурном плане – это и есть как раз выход из той ситуации, которую сегодня предрекают многие западные политики, говоря о Третьей мировой войне, и даже говорят о её неизбежности.

В противовес блоковому противостоянию, в противовес наращиванию и расширению блока НАТО, мы, Россия, выдвигаем именно вот эту многополярность, которая и должна обеспечить безопасность и позволит избежать Третьей мировой войны, - убежден Михаил Мягков.

Общее количество погибших в годы Первой Мировой войны составило более 10 млн. человек. Миллионы мирных жителей стали беженцами или попали в плен. О недопустимости повторения трагедии сказал и автор памятника Героям Первой Мировой войны, Народный художник России Андрей Ковальчук.

- К началу работы над Памятником события Первой мировой войны были мне знакомы, поскольку историческая тема – основная в моем творчестве, и, работая над памятниками членам императорской семьи, я уже погружался в этот материал. И, когда начал продумывать разные варианты Мемориала для Поклонной Горы, окунулся в эти события еще глубже.

Сейчас вспоминаю, что, изучая различные материалы, как художник, я очень остро переживал события Первой мировой и развернувшиеся на ее фоне исторические катаклизмы. Наверное, это и есть главное, чем запомнилась работа над этим произведением.

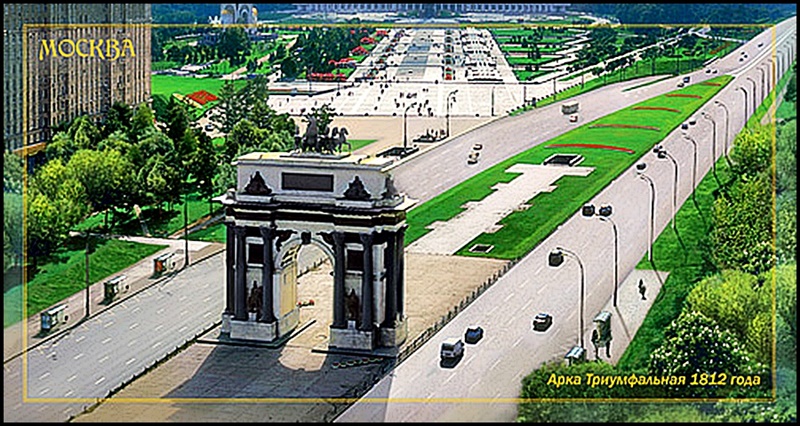

А потом, сам замысел был очень масштабный, пространство места, где установлен памятник героям Первой мировой войны – очень сложное – рядом большая магистраль. Но идеологически оно выбрано правильно. Поэтому, было очень интересно с профессиональной точки зрения, найти правильное решение и объединить находящийся на Поклонной Горе памятник Победы 1941–1945 гг, Триумфальную арку, посвященная отечественной войне 1812 года.

И монумент Героям Первой мировой стал между ними как бы на своеобразной оси. Он усиливает историческую и духовную связь боевых подвигов русского народа, - рассказал Андрей Ковальчук.

В память о жертвах и Героях Первой мировой войны в Москве и регионах России прошли минуты молчания и церемонии возложения цветов.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вт, 05.08.2025, 19:06 | Сообщение # 1031 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

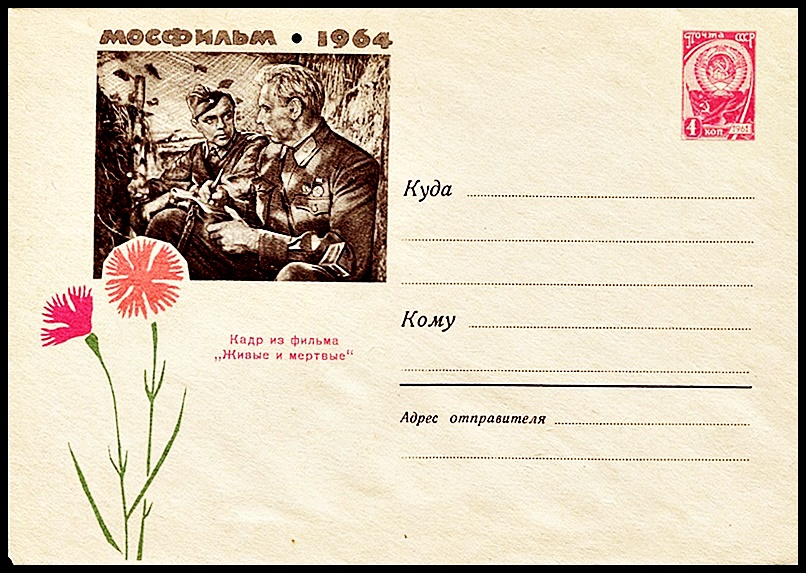

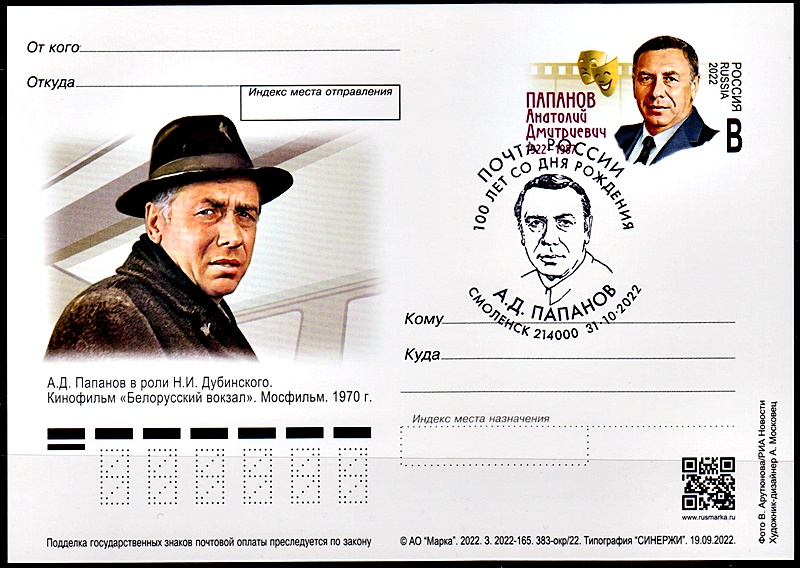

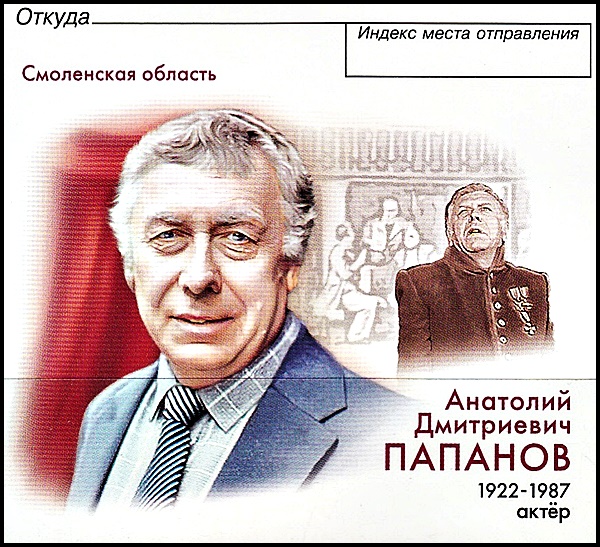

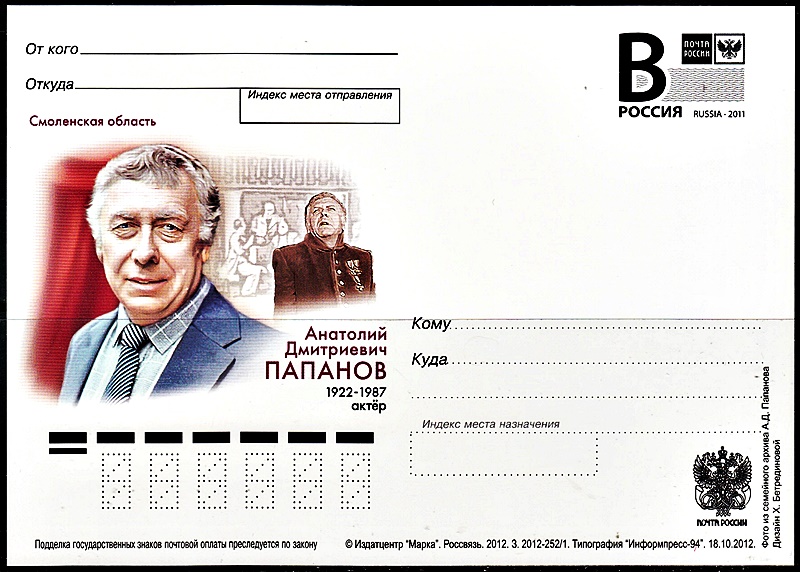

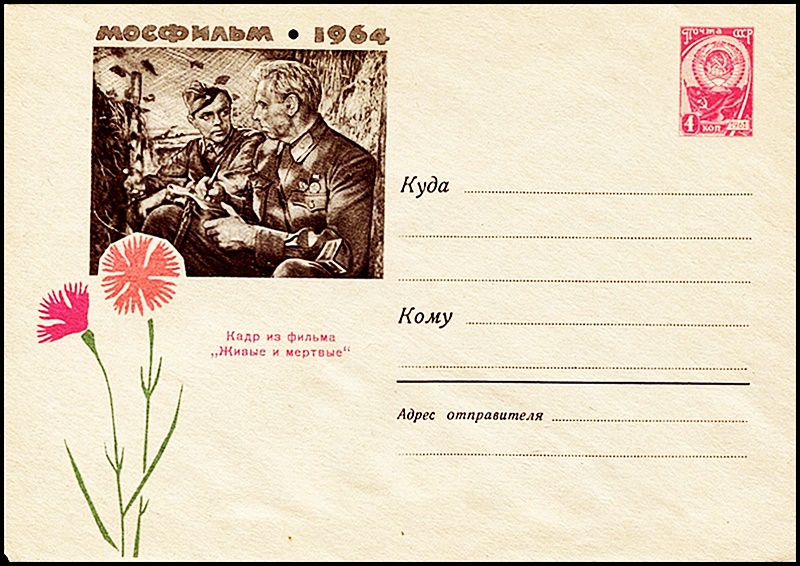

| 5 августа - "День Памяти" всенародно любимого Анатолия Дмитриевича Папанова

5 августа 1987 года ушёл из жизни Анатолий Папанов. Советский актёр театра и кино, театральный педагог и режиссёр. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР. Один из символов советского кинематографа.

Фразы его персонажей — лаконичные, остроумные, меткие и веселые — до сих пор вызывают улыбку.

31 октября 1922 года в городе Вязьма родился Анатолий Дмитриевич Папанов- советский актер театра и кино, Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны.

«Есть страшная статистика: из каждой сотни ребят моего поколения, ушедших на фронт, домой возвратились лишь трое… Я так ясно помню тех, кто не вернулся, и для меня слова «за того парня» звучат уж никак не отвлеченно…»

Особенно много он снимался в 60-х годах, причем в самых разных ролях и жанрах. Это – психологическая драма «Наш дом», киноповесть об ученых «Иду на грозу», лирические комедии: «Приходите завтра» и «Дети Дон-Кихота», сатирическая комедия «Дайте жалобную книгу», культовые теперь картины: «Берегись автомобиля» и «Бриллиантовая рука». Особняком в этом ряду стоит фильм «Живые и мертвые», где Папанов убедительно показал, что он может играть не только бытовые и комедийные образы, но и героев трагедии.

Всё, что произошло в ту ночь на участке разведбата 17-й танковой бригады, заняло потом всего пол страницы во фронтовой оперсводке...

...Товарищ командующий, докладывает комбриг Серпилин.

Вывел в ваше расположение вверенную мне

176-ю стрелковую дивизию...

А вы знаете, о чем я скучаю последнее время? Об армии. Стоишь себе в строю, думаешь о чем-нибудь. Командуют "налево" – повернулся налево. "Шагом марш" – пошел. Куда, зачем там знают.

Сегодня я проявил инициативу, а завтра мне за нее же по шее.

Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор.

На хоть поточи ложку! Все дело будет.

Четырнадцать лет... Они и думать устали: виновен, не виновен. Жив. Мертв.

Об одном жалею: годы. Так хочется пожить по-человечески и поработать.

К сожалению, роли высокой драмы и трагедии, практически, обошли актера стороной. Лишь к концу жизни Анатолий Дмитриевич сыграл центральную роль в знаменитой остросюжетной драме «Холодное лето пятьдесят третьего». Зато огромную популярность артисту принесло озвучивание мультфильмов. Неповторимый говорок Папанова полюбился зрителям всех поколений в серии мультфильмов «Ну, погоди!»

Ну, заяц, ну, погоди!

В жизни Папанов был простым, добрым, честным человеком. Много раз его звали вступить в коммунистическую партию, обещая взамен награды и звания. Но он отказывался. С детства Анатолий Дмитриевич был верующим человеком, всю жизнь посещал храм. Очень близких друзей у него было немного, все свое время актер отдавал семье и работе.

В молодости Папанова чуть не сгубила водка. Он несколько раз бросал пить и начинал снова, а окончательно завязал с алкоголем после смерти матери. Популярность стесняла его. Уезжая на дачу, Папанов одевался в обычные джинсы, простую рубашку, чтобы его не узнавали, и в одиночестве колесил по подмосковным местам на велосипеде.

Если не считать фронтового ранения, которое мучило Папанова всю жизнь, то на здоровье он не жаловался. Мог купаться в холодной осенней воде. Очень много работал. Летом 1987 года он начал сниматься, как оказалось, в своем последнем фильме. Это была одна из первых перестроечных лет о сталинских репрессиях, о нашем прошлом – «Холодное лето пятьдесят третьего». Театр в это время был на гастролях в Прибалтике. Отыграв свои роли на гастролях, Папанов вернулся в Москву.

В начале августа в квартире не было горячей воды. Разгоряченный Папанов встал под ледяной душ, и сердце его не выдержало. Дома никого не было... Похоронили Анатолия Дмитриевича на Новодевичьем кладбище.

Лопух! Такого возьмем без шуму и пыли!

Как говорит наш дорогой шеф, на чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники.

Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты.

Будет тебе там и ванна, будет и кофа, будет и какава с чаем.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пт, 08.08.2025, 12:34 | Сообщение # 1032 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

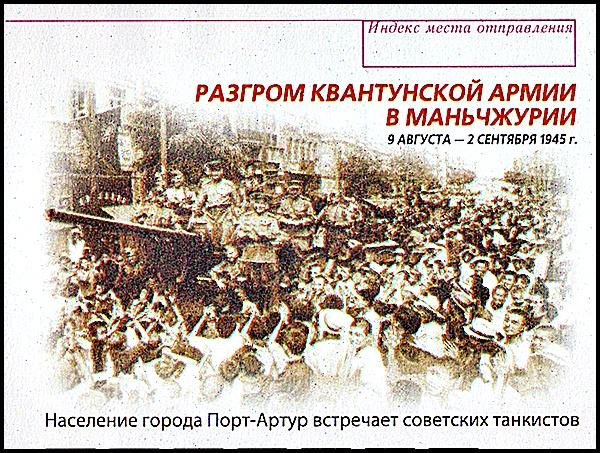

| 80 лет назад - 9 августа 1945 года СССР начал военные действия против сосредоточенной в Маньчжурии японской Квантунской армии...

9 августа 1945 года Красная Армия начала одну из самых масштабных и эффективных стратегических операций в ходе Второй мировой войны

День 9 августа печально знаменит второй — и, к счастью, последней — атомной бомбардировкой в истории человечества, пришедшейся на Нагасаки.

Но для нашей страны эта дата важна тем, что стала точкой отсчета в проведении одной из самых широкомасштабных и уникальных стратегических операций, предпринятых Красной Армией в ходе Второй мировой войны.

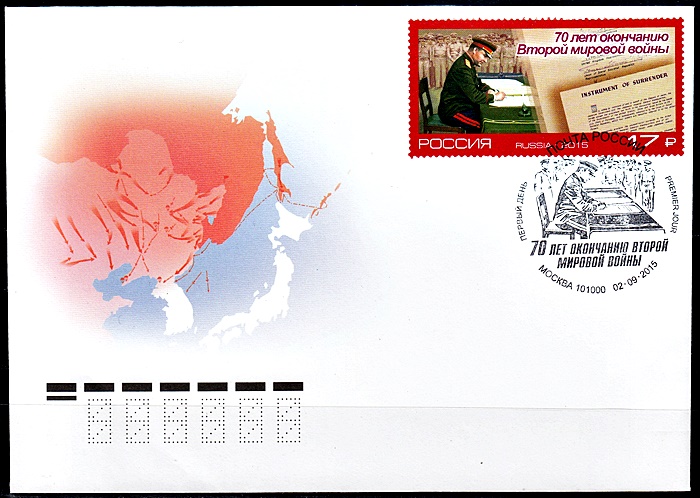

У союзников она получила название «Августовская буря», и это определение как нельзя лучше описывает события середины августа 1945 года.

Советские войска действительно словно ураганный ветер пронеслись над Маньчжурией, буквально сметя сопротивление японской Квантунской армии и ее союзников, завершив свой бросок на берегах Японского и Желтого морей.

Начало Маньчжурской операции заставило японское правительство признать, что страна оказалась в безнадежном положении, а ее стремительное развитие привело к быстрой окончательной капитуляции Японии, подписанной 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури».

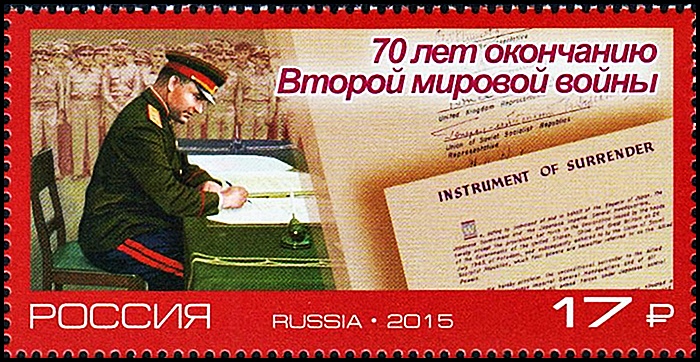

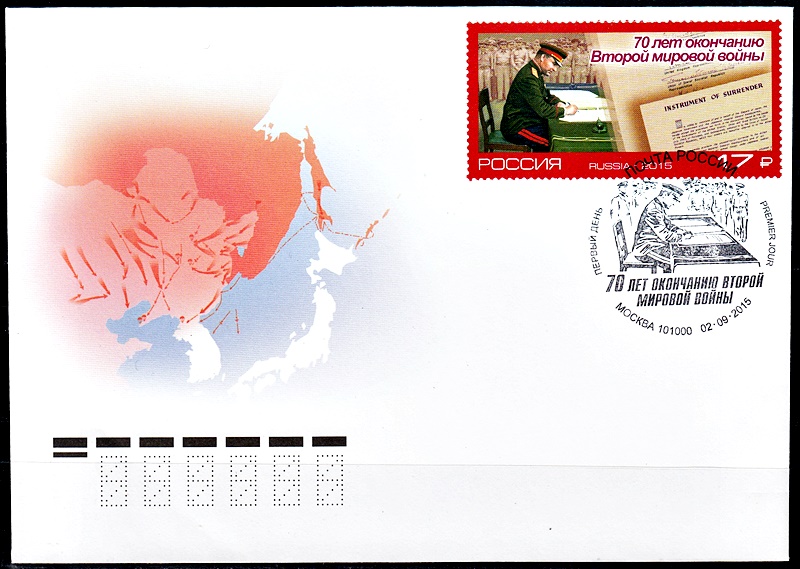

70 лет окончанию Второй мировой войны.

Представитель СССР К. Н. Деревянко ставит свою подпись под актом о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури».

Бросок на восток

Советское командование хорошо понимало, что переброска на восток большого числа соединений с советско-германского фронта, во-первых, не пройдет незамеченной японской разведкой, а во-вторых, сильно затруднена слабо развитой транспортной сетью в Сибири и на Дальнем Востоке.

Достаточно сказать, что во многих местах железная дорога была однопутной, что сильно снижало скорость переброски. Поэтому решено было усиливать дальневосточную группировку советских войск прежде всего личным составом, а технику накапливать на местах заранее, отгружая ее прямо с производств.

В современной военной науке подготовка к Маньчжурской операции Красной Армии считается одним из самых блестящих образцов военной логистики.

При том, что войска перемещались на 9-12 тысяч километров, это было сделано не только быстро, но и достаточно скрытно: японская разведка так и не смогла определить районы концентрации войск и направления главных ударов. А ведь на Дальний Восток «переезжали» не просто дивизии — целые фронты!

В общей сложности через весь Советский Союз и немалую часть Восточной Европы были переброшены 2 фронтовых и 4 армейских управления, 36 стрелковых, артиллерийских и зенитно-артиллерийских дивизий, 53 бригады, 5 авиационных дивизий, 3 корпуса ПВО страны и бомбардировочный авиационный корпус.

Примечательно, что отправлявшиеся на восток советские войска отбирались не случайным образом, а по наличию опыта в осуществлении определенных типов войсковых операций.

Так, войска 5-й и 39-й армий имели опыт прорыва укрепленных оборонительных полос в Восточной Пруссии — поэтому им предстоял прорыв японских приграничных укрепрайонов. А соединения 6-й гвардейской танковой армии и 53-й армии обладали опытом войны в горно-степной местности и как нельзя лучше подходили для действий в пустынях и горно-лесных массивах Маньчжурии.

Аналогичным образом подбирались и другие соединения и подразделения, которым заранее были определены районы и направления ударов в зависимости от их боевого опыта.

Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза Александр Василевский

14 августа японское правительство приняло решение капитулировать. Два дня спустя командующий Квантунской армией генерал Оцудзо Ямада отдал приказ о капитуляции.

По итогам Маньчжурской и Курильской операций Советский Союз, как это и было оговорено Ялтинскими соглашениями, вернул себе южную часть острова Сахалин и все Курильские острова, а также города Порт-Артур и Дальний, потерянные в ходе Русско-японской войны 1904-05 годов.

На этом Вторая мировая война закончилась — чтобы открыть эпоху другой, «холодной» войны.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вт, 12.08.2025, 10:55 | Сообщение # 1033 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

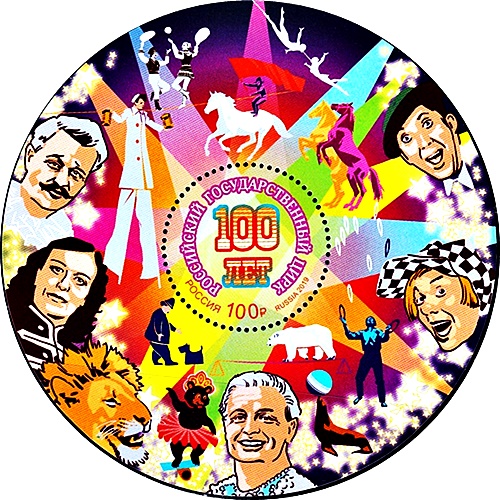

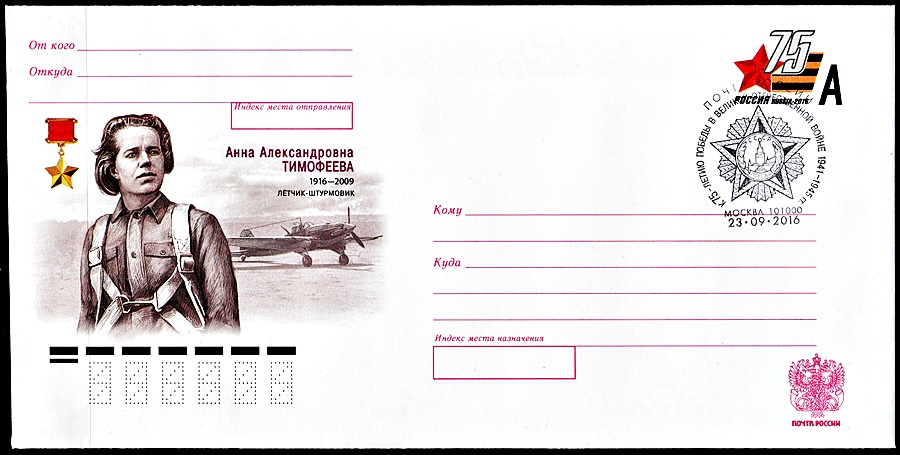

| 1920 105 лет назад

Валентин Иванович ФИЛАТОВ

(12.08.1920 — 7.8.1979),

дрессировщик животных, народный артист СССР (1969). Поставил знаменитый аттракцион «Медвежий цирк», в котором мишки выступали как акробаты, жонглеры, воздушные гимнасты, канатоходцы, наездники, боксеры, мотоциклисты.

Родился 12 августа 1920 года в Екатеринбурге в цирковой семье: его отец — Иван Лазаревич (1873—1956) — был содержателем балаганов и передвижных цирков, стал основателем системы зооцирков в СССР.

В цирке работал с 6 лет: был акробатом, эквилибристом, дрессировщиком в группе А. Н. Корнилова. В 1935—1941 годах был смотрителем по уходу за животными, потом тренером и ассистентом у Корнилова.

С собственным номером «Дрессированные медведи» впервые выступил в 1941 году в Куйбышеве. В 1941—1944 годах гастролировал с отцом по городам Средней Азии, демонстрируя большую смешанную группу (львы, тигры, гепарды, а также птицы разных видов). Одновременно готовил номер с четырьмя медведями.

В 1949 году создал аттракцион «Медвежий цирк», принёсший Филатову большую известность. Труппа Филатова гастролировала за рубежом и снималась в кино («Арена смелых», «Мишель и Мишутка», «Не все медведи спят зимой»).

В 1956 году выступал в Австрии,

Бельгии, ГДР, Италии, Канаде, Польше, США, Франции, Японии, Югославии.

В 1975 году выпустил тематическую программу «Цирк зверей».

Умер 7 августа 1979 года, похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Чт, 14.08.2025, 12:07 | Сообщение # 1034 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

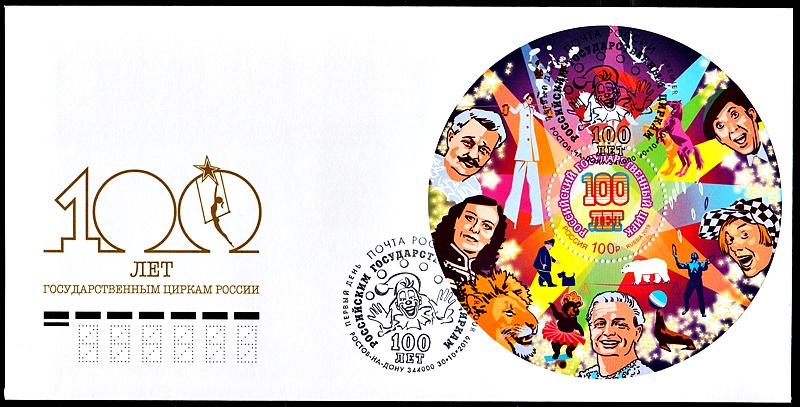

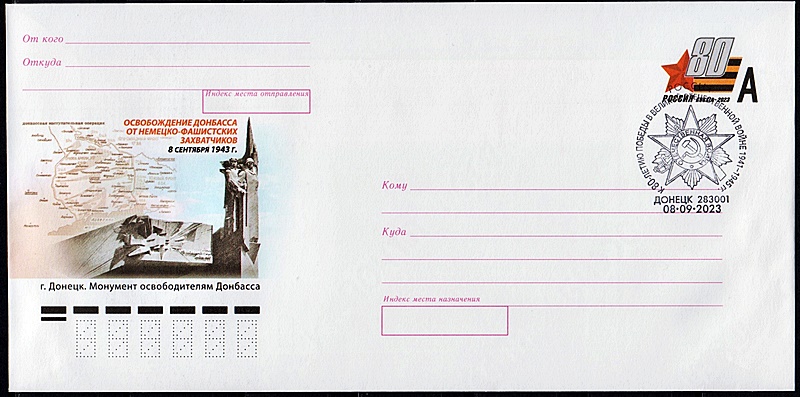

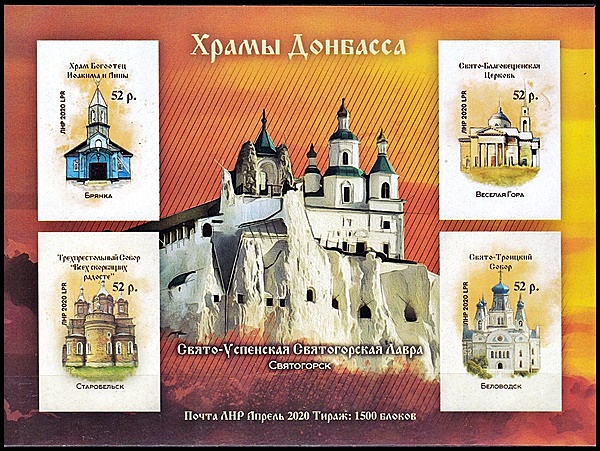

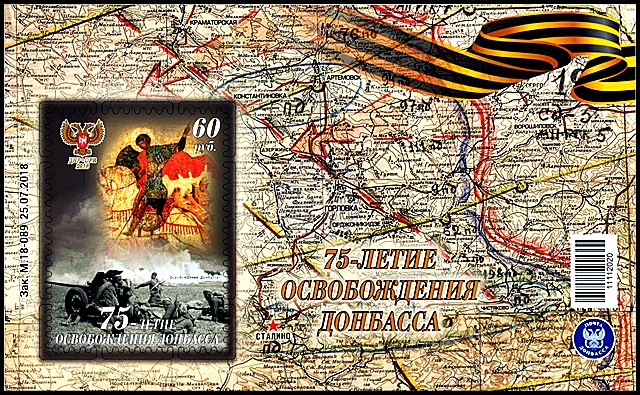

| 13 августа 1943 года началась победоносная "Донбасская операция" Красной Армии!

В этом году исполняется 82 года со дня проведения Красной Армией легендарной Донбасской стратегической наступательной операции, которая началась 13 августа 1943 года и длилась 41 сутки.

Стоит отметить, что оккупированный Донбасс для Третьего рейха играл огромное значение, так как он являлся одним из крупнейших промышленных регионов СССР. Именно поэтому здесь еще в 1941 году вермахт создал мощнейшую линию обороны, названную «Миус-фронтом».

Командовал группировкой генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн. Численность личного состава немцев на данном участке фронта достигала более полумиллиона человек. Кроме того, здесь были сосредоточены порядка 900 танков, 1100 самолетов и 5400 артиллерийских орудий.

13 августа 1943 года началось наступление войск правого крыла Юго-Западного фронта Красной Армии на вышеупомянутые позиции вермахта. Через пять дней к наступающим присоединился Южный фронт, войска которого ударили на побережье Азовского моря, что и сыграло ключевую роль, ведь прорвать позиции немцев на «Миус-фронте» в лоб не вышло.

На оригинальной марке изображена эмблема празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; на основной иллюстрации — монумент освободителям Донбасса в Донецке на фоне карты военных действий.

Уже 24 августа советскими войсками была перерезана дорога на Таганрог, а 30 числа того же месяца город был освобожден. 31 августа Красная Армия выбила фашистов с господствующей высоты Саур-Могила, 5 сентября освободила Горловку, 8-го – Донецк (Сталино), а уже 10 сентября – Мариуполь.

К 22 сентября, когда Донбасская стратегическая наступательная операция была завершена, вермахт отступил за Днепр на линию Днепропетровск-Запорожье.

Стоит отметить несколько фактов об этой поистине легендарной операции.

Танковые механизированные дивизии Красной Армии продвигались со скоростью 10-15 км в сутки, что кажется фантастическим, учитывая то, какую оборону на этом участке вытроили немцы.

Потери вермахта за вышеупомянутые 41 день составили более 115 тысяч человек.

Ключевую роль в наступлении советских войск сыграла знаменитая «Катюша», обеспечивающая подавляющую огневую мощь.

В то же время есть и трагические факты, указанные в истерических справках. Отступая со своих позиций, фашисты использовали тактику «выжженной земли».

В результате, были убиты более 284 000 мирных граждан СССР, уничтожены порядка 80 000 голов крупного рогатого скота, 209 000 лошадей, 363 000 овец, 18 700 свиней, 800 тракторов и 820 грузовиков. Вместе с собой немцы забрали более 68 000 тонн зерна.

Мариуполь и Донецк (Сталино) были практически полностью уничтожены...

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вс, 17.08.2025, 16:56 | Сообщение # 1035 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

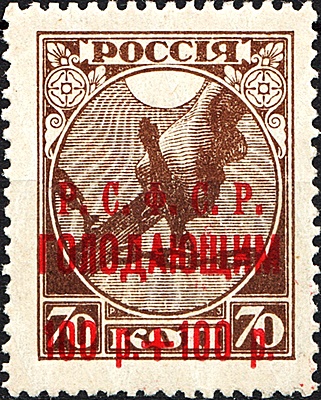

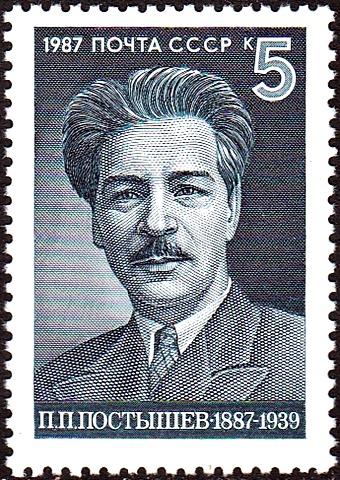

| 15 августа 1923 года - 102 года назад, выпушены первые почтовые марки с надписью "СССР"

15.08.1923 - В обращение были выпущены первые почтовые марки с надписью "СССР". Серия из четырех знаков почтовой оплаты была посвящена открытию в Москве Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки.

Эскизы подготовил художник Георгий Пашков - выходец из семьи иконописцев, автор росписи церкви Сергия Радонежского в Царском Селе (за нее он даже получил звание придворного художника). Всего марок было четыре: «Жнец», «Сеятель», «Трактор» и марка с общим видом выставки.

Сооружение выставочного городка возглавил архитектор А. В. Щусев. За короткое время на берегу Москвы-реки выросло 255 павильонов. Одной из главных задач выставки было показать крестьянину возможности возрождающейся промышленности.

Только летом заместитель председателя Совнаркома Лев Каменев подписал распоряжение о выпуске стандартных марок с надписью «Почта СССР». На 19 августа было запланировано важнейшее событие — открытие первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Именно к нему и приурочили появление новых марок.

Четыре специальные выставочные почтовые марки, на рисунках которых, как в фокусе, отразились главные идеи выставки.

На первой из них ... изображён великий жнец, с серпом в правой руке и снопом пшеницы через оба плеча в русской рубахе с расстёгнутым воротом и портах, с обнажённой грудью и мускулами ног, в олимпийски свободной и уверенно красивой позе, на фоне восходящего солнца, своими лучами согревающего поле и виднеющуюся вдали усадьбу и озаряющего с ног до головы всю фигуру великого жнеца.

На второй марке - фигура великого сеятеля, с подвешенным спереди на ремне лукошком, поддерживаемым левою рукою, а правою берущим и разбрасывающим по полю зёрна, в такой же рубахе, в лаптях, с растущим перед ним в виде колоса деревом и виднеющеюся вдали крестьянскою телегою на фоне огромной цифры 2 и яркого солнечного дня, со стаей птиц, летящих над свеже посеянным полем.

На третьей марке - изображён трактор, спешащий на выставку с далёкого Кавказа, охваченный в виде рамы из серпа огромною цифрою 5 и гирляндами из колосьев и огородных растений на фоне ясного летнего дня, далёких снежных вершин и раскинутых под ними саклей.

…Рисунок четвёртой выставочной марки - изображает саму выставку в миниатюре, с её разнообразными архитектурными стилями павильонов, ... - неожиданно смелыми и вычурно красивыми выстреленными шпицами и башнями с развевающимися на них флагами, с огромным куполом здания ЦИК СССР в глубине посередине, с государственным гербом над ним из скрещенных серпа и молота, приютивших у себя сноп из пшеничных колосьев, к которому наклонилось с обеих сторон по колосу, и всё это на фоне восходящего солнца, бросающего снопы своих лучей во все стороны.

Любопытно, что в первоначальном варианте на миниатюрах предлагалось изобразить следующие сюжеты: самовар, кипящий на накрытом столе, калачи, баранки, разрезанный чёрный хлеб, ножик, солонка в русском стиле, чайник, чай; битюг, виды и павильоны выставки; аллегории Советской власти, восстанавливающей сельское хозяйство, единение всех частей СССР. Непременно рекомендовалось поместить на марках серп и молот либо звезду.

Первые марки СССР были выпущены с зубцами и без зубцов. На выставке они продавались в специальных почтовых отделениях всего месяц. 15 сентября их продажу прекратили в связи с введением новых почтовых тарифов.

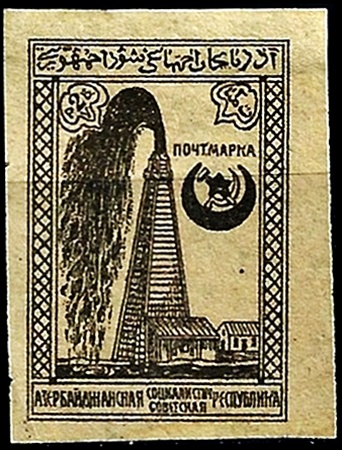

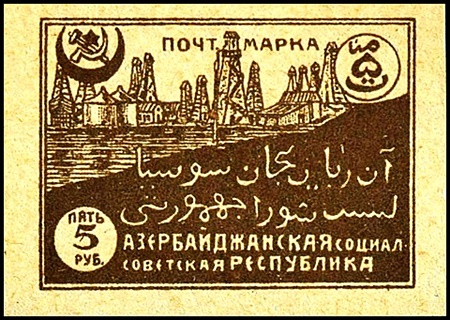

Первые марки Советской России.

Первые почтовые марки РСФСР были выпущены в обращение в 1918 году, к первой годовщине Октябрьской революции.

На марках изображена рука с мечом, разрубающая цепь, на фоне солнечных лучей. Вверху дан текст - "Россія". Номинал - 35 копеек на марке синего цвета и 70 копеек на марке тёмно-коричневого цвета.

До сих пор в истории этих марок открываются неизвестные ранее факты, а споры по поводу времени их выпуска велись на протяжении многих лет.

Еще в начале 1917 года, сразу же после свержения императора Николая II, министерство почт и телеграфов Временного правительства приняло решение выпустить почтовую марку, олицетворяющую освобождение народа из оков царизма. На них художник Р. Зарриньш изобразил руку с мечом, разрубающим цепь, и надписью "Россiя".

Однако, пока марку изготавливали, Временное правительство было свергнуто большевиками, и вновь образованный Наркомпочтель РСФСР, после некоторого изменения клише марки, дал указание выпустить ее как свою. На Московском, Петроградском и почтамтах губернских городов страны появились в продаже первые революционные марки достоинством 35 копеек (синяя) и 70 копеек (коричневая).

Почтовое обращение этих марок не было широким, поэтому гашёные экземпляры, особенно на письмах, встречаются значительно реже чистых. Затем вышел указ с 1 января 1918 года пересылать простые письма и открытки бесплатно, за счет государства. 8 апреля 1922 года марки были изъяты из обращения, но в ряде районов они применялись до конца 1922 года.

------------------------------------------------------------------------

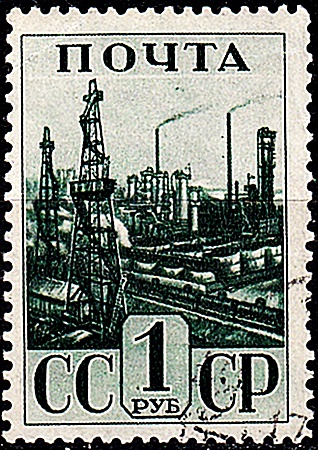

Первые почтовые марки СССР были выпущены в августе 1923 года. Они были посвящены Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке.

14 января 1992 года в почтовое обращение поступили первые марки Российской Федерации, они были посвящены зимним Олимпийским играм в Альбервиле.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вт, 19.08.2025, 02:12 | Сообщение # 1036 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

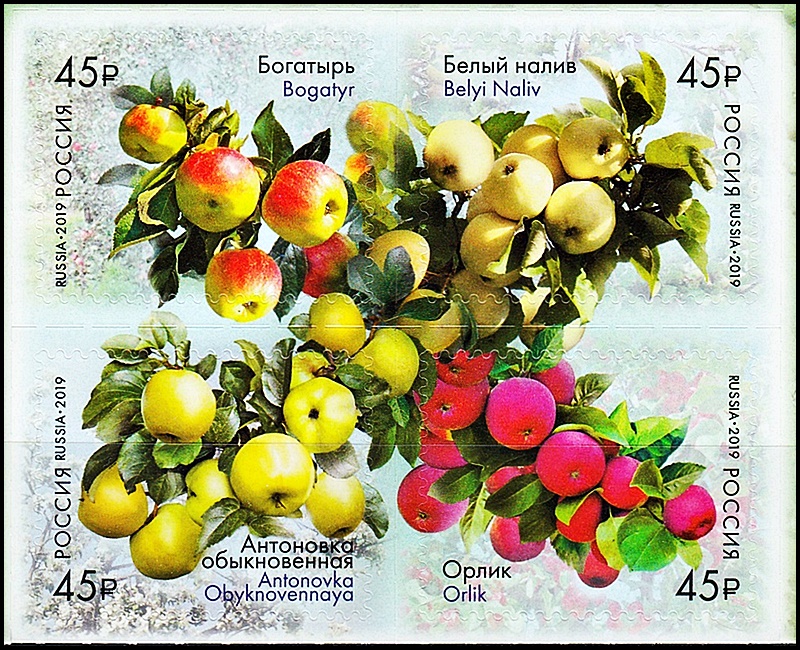

| 19 августа - "Преображение Господне - (Яблочный спас)"!

Преображение Господне. Яблочный спас.

Чтобы явить Своим ученикам эту Небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями, Господь преобразился перед своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор - лицо Его просияло как солнце, одежды сделались белы, как свет.

Явились два ветхозаветных пророка - Моисей и Илия - и беседовали с Господом о Его близком отшествии. Их осенило облако, и из него раздался глас: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих, Его слушайте".

Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом.

Народное название праздника - Яблочный Спас. Название "Спас" связано, во-первых, с Христом-спасителем, а также с традициями продолжающегося в это время строгого Успенского поста, который идет с Медового Спаса (14 августа) почти до конца лета.

До Преображения Господне на Руси запрещалось есть любые овощи, кроме огурцов. И только в Яблочный Спас на стол ставили яблоки. Откусив фрукт, можно было загадывать желание. И оно, как правило, исполнялось.

До Преображения Господне на Руси запрещалось есть любые овощи, кроме огурцов. И только в Яблочный Спас на стол ставили яблоки. Откусив фрукт, можно было загадывать желание. И оно, как правило, исполнялось.

Это традиционный праздник урожая - в церквях освящают плоды земли, то есть, яблоки, груши, сливы. Наибольшей популярностью и почетом пользуются яблоки, даже существует еще и третье название праздника - Яблочный Спас.

Освящения яблок больше всего ждут матери, у которых умерли дети, и дочери, у которых умерли матери, так как по легенде яблоки им можно употреблять только после Спаса.

В особенности готовятся к этому дню пасечники. Им надо освятить ульи, угостить медом соседей, особенно сирот, немощных и обездоленных.

19 августа Православная Церковь отмечает двунадесятый праздник Преображения Господня. Об этом событии повествуется в трех синоптических Евангелиях: от Матфея (17:1-6), Марка (9:1-8), Луки (9:28-36).

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вт, 19.08.2025, 14:38 | Сообщение # 1037 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

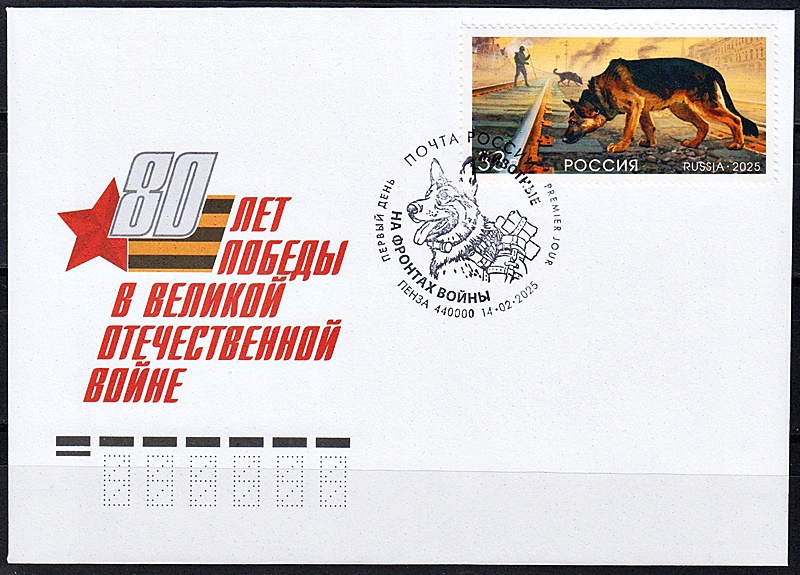

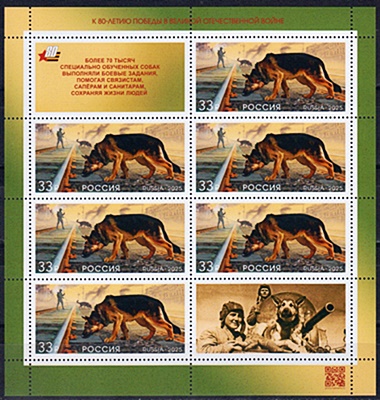

| День фронтовой собаки

День фронтовой собаки – праздник, который отмечается в России ежегодно 19 августа, был учрежден по инициативе московского Музея Победы в 2017 году.

Дата 19 августа приурочена к событию 1943 года, когда фронтовая овчарка по кличке Дина успешно выполнила боевую задачу во время «рельсовой войны» в Белоруссии – смогла совершить подрыв железнодорожных путей перед приближающимся эшелоном с живой силой противника, и при этом выжила (собаки и ранее успешно взрывали рельсы, но гибли при взрыве).

Она сбросила сумку с зарядом, выдернула зубами чеку и успела убежать на безопасное расстояние. Взрывом были уничтожены 10 вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги.

Специально обученные собаки выполняли на фронте самые разные работы.

Они были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками, саперами и охранниками, конвойными и ездовыми…

За время войны было обучено и сформировано 17 батальонов собак-минеров, 14 отрядов собак-истребителей бронетехники, 37 батальонов ездовых собак, 2 специализированных отряда, 4 батальона связных отрядов.

Они вывезли из зоны боев около 700 тысяч раненых, доставили на передовую более 5,8 тонны боеприпасов, свыше 200 тысяч донесений, огромное количество амуниции и продуктов питания, проложили более 8 тысяч километров телефонного провода, подорвали сотни танков, обнаружили миллионы взрывных устройств, задерживали диверсантов и преступников, охраняли важные объекты, помогали разведчикам при захвате «языка», санитарам при эвакуации раненых с поля боя. Собаки не только помогали спасать человеческие жизни, но и жертвовали своими.

Поэтому не удивительно, что во время Парада Победы в 1945 году по Красной площади в Москве в общей колонне войск шли проводники с фронтовыми собаками. Клички многих из них сохранились в истории: Джульбарс, Рик, Дик, Дина, Джек, Рекс, Мухтар, Норка…

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пт, 22.08.2025, 11:39 | Сообщение # 1038 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

| 22 августа - "День Государственного флага Российской Федерации"

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать официальным символом России бело-сине-красный флаг (триколор) - считать "полотнище из... белой, лазоревой, алой полос" официальным национальным флагом России

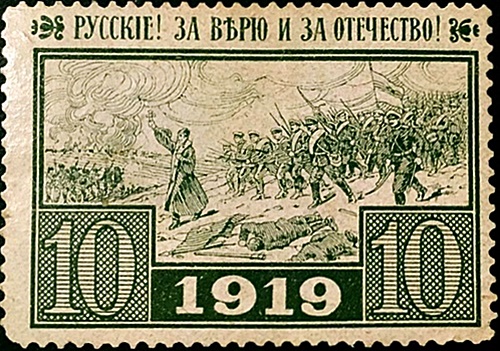

Памятник героям Первой мировой войны —

многофигурная композиция: на фоне флага России офицер поднимает солдат в атаку. Рядом сестра милосердия спасает раненого. В группе солдат казак Козьма Крючков — первый награждённым Георгиевским крестом в Первую мировую войну. В образе сестры милосердия можно узнать великую княгиню Елизавету Фёдоровну

Марка посвящена подвигу о. Стефана (Щербаковского), относящейся к русско-японской войне — священник с поднятым крестом впереди в момент атаки русской пехоты, под флагом России, лозунг — «Русские! За веру и за Отечество!»

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать официальным символом России бело-сине-красный флаг (триколор) - считать "полотнище из... белой, лазоревой, алой полос" официальным национальным флагом России.

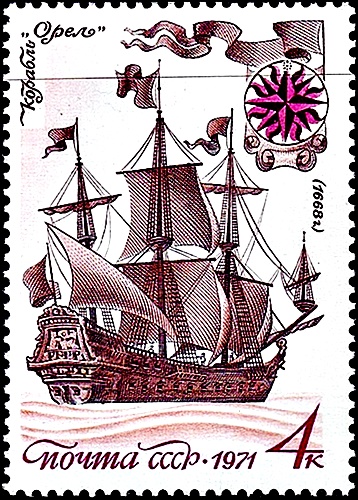

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича (годы правления 1645-1676) на первом русском военном корабле "Орел", построенном в 1668 году

Законным же "отцом" триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал Указ, согласно которому "на торговых всяких судах" должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

Чем руководствовался Петр, подбирая цвета, осталось загадкой. Существует версия о выборе цветов для флага - цвета российского флага, возможно, были подсказаны тем самым голландцем, который построил "Орел", а потом рассказал, что на его родине, в Голландии, на кораблях поднимают трехполосный красно-бело-синий флаг.

Смысл выбранных цветов флага России также не установлен достоверно, но считается, что с самого начала каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий - Богородицу, покровительствующую России, красный - державность. Другая версия гласит, что белый символизирует благородство, синий - честность, а красный - смелость и великодушие, присущие русским людям.

Таким образом, трехцветный флаг в России прижился надолго - вплоть до 1918 года, когда по Указу Якова Свердлова цвет государственного флага был изменен на красный.

Официальный статус флаг приобрел только два столетия спустя, в 1896 году, когда накануне коронации Николая II министерство юстиции определило, что национальным должен "окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой".

В апреле 1918 года большевики по инициативе Я. Свердлова приняли решение упразднить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище. А 22 августа 1991 года российские парламентарии отменили вердикт коммунистов, благодаря чему историческое знамя заняло свое почетное место в официальных и торжественных событиях Российской Федерации.

День Государственного флага России. Установлен «в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного флага, овеянного славой многих поколений». В 2025 году это особая дата – российскому триколору исполняется 356 лет. Впервые сочетание белого, синего и красного было использовано в конце XVII века при спуске на воду первого русского военного корабля «Орел».

Белый – мир, чистота, непорочность Синий – вера и верность, Красный – энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество. (вариант трактовки)

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Сб, 23.08.2025, 16:33 | Сообщение # 1039 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

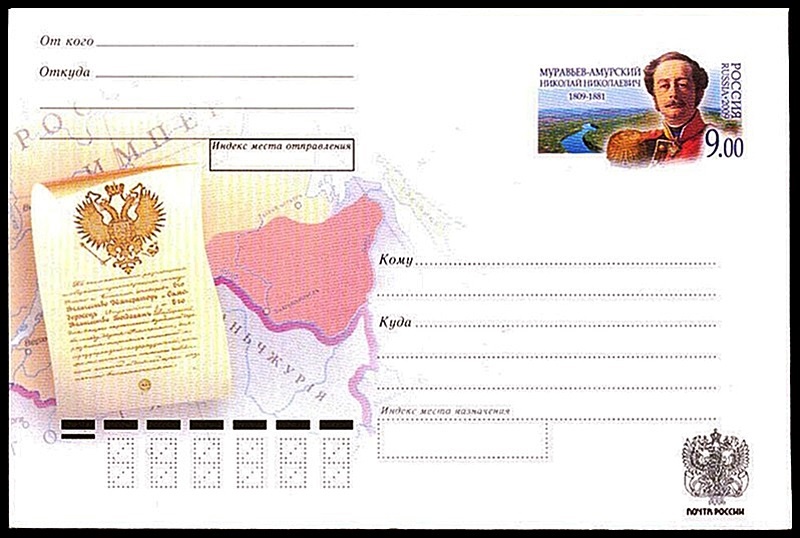

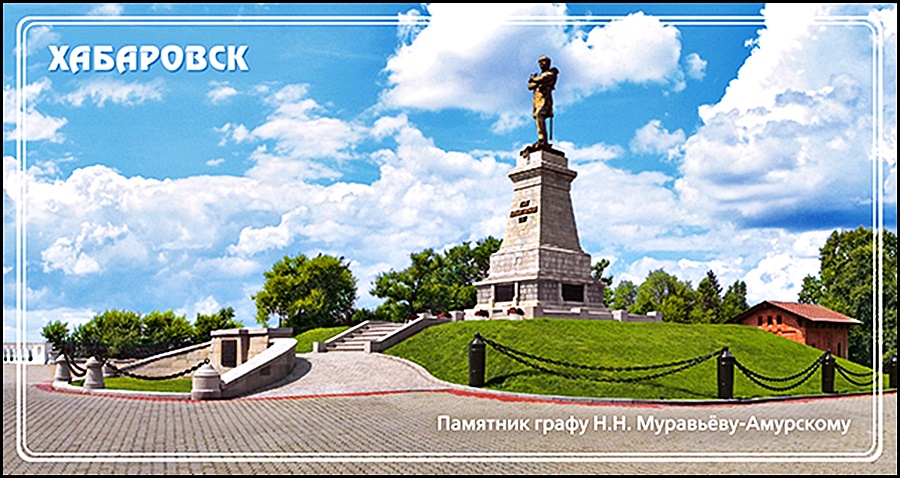

| 1809 г.

Николай Николаевич МУРАВЬЁВ—АМУРСКИЙ

(23.08.1809 — 30.11.1881),

граф, государственный деятель и дипломат.

Генерал-лейтенант русской армии, он в 1847 году был назначен генерал-губернатором Восточной Сибири.

Активно содействовал изучению и освоению края, руководил экспедициями по Амуру.

В 1858 году подписал Айгунский договор с Китаем, который устанавливал границу между двумя странами по Амуру, существенно расширяя русские владения в Сибири, за что и получил титул графа Амурского.

В 1860 году он водрузил русский флаг на том месте, где ныне расположен город Владивосток. К освоению и изучению края Муравьев активно привлекал местную интеллигенцию, а также политических ссыльных.

Граф предлагал приступить к сооружению Транссибирской магистрали за несколько десятилетий до осуществления этого проекта, и он же был сторонником продажи Аляски Америке.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вс, 24.08.2025, 10:04 | Сообщение # 1040 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

| 1923 г.

Виктор Михайлович ГЛУШКОВ

(24.08.1923 — 30.1.1982),

академик-математик (1964), директор организованного им Института кибернетики АН УССР, вице-президент АН УССР, Герой Социалистического Труда.

102 года назад родился математик, кибернетик, академик Виктор Михайлович Глушков. Под его руководством в СССР была создана серия крайне удачных и передовых ЭВМ. Говорят, он был в одном шаге от создания «советского интернета»…

Будущий академик родился 24 августа 1923 года в Ростове-на-Дону. Его отец Михаил Иванович, горный инженер, как-то обмолвился, что прапрадед Виктора состоял адъютантом знаменитого атамана Платова. Есаул Глушков в 1814 году побывал в Париже, был жалован императором во дворянство, но не стал дворянином из-за бегства на Дон дочери с женихом — простым казаком.

Ещё в 1962 году Глушков предложил создать Общегосударственную автоматизированную систему учёта и обработки информации (ОГАС) — сеть с компьютерным центром в Москве и двумя сотнями центров среднего уровня в крупных городах, а также до 20 000 локальных терминалов.

Каждый терминал мог бы взаимодействовать с любым другим через существующую телефонную сеть. Разрабатывая проект ОГАС, Глушков лично изучил работу более тысячи объектов народного хозяйства: заводов различных отраслей, шахт, железных дорог, аэропортов, высших органов управления — Госплана, Госснаба, ЦСУ, Минфина.

1 октября 1970 года на заседании Политбюро Министр финансов СССР Василий Гарбузов заявил, что денег на кибернетическую экономику нет. Впрочем, её занесли в планы на девятую пятилетку (1971–1976 годы) с запуском 1600 вычислительных центров в регионах и увеличением выпуска компьютерной техники в СССР в 2,6 раза.

Позже Глушков говорил, что за три пятилетки реализация программы принесла бы не меньше 100 миллиардов рублей в бюджет.

Руководители IBM пригласили его выступить с лекциями в США и предложили занять высокую должность в области исследований и разработок».

Конечно, Глушков отказался.

В научной и профессиональной среде академик Глушков по праву считается светилом. Гений Глушкова позволил получить результаты мирового значения в математике, кибернетике, вычислительной технике и программировании, создать в этих областях науки собственные школы.

Спроектированные по идеям Глушкова в 1984 году многопроцессорные вычислительные комплексы ЕС-2701, а в 1987-м и ЕС-1766 с номинальной производительностью более миллиарда операций в секунду могли стать самыми мощными вычислительными системами в СССР.

Увы, увидеть эти суперкомпьютеры в действии Глушков не успел. В 1982 году известный немецкий нейрохирург, профессор Клаус Иоахим Цюльх, приехавший в Москву, поставил Глушкову страшный диагноз — астроцитома, неоперабельная опухоль продолговатого мозга.

Виктор Михайлович умер в 58 лет.

И, умирая, Виктор Михайлович утешал жену:

«Не волнуйся, однажды свет нашей Земли достигнет далёких созвездий, и на каждой из солнечных систем мы вновь будем молодыми».

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пн, 01.09.2025, 16:50 | Сообщение # 1041 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

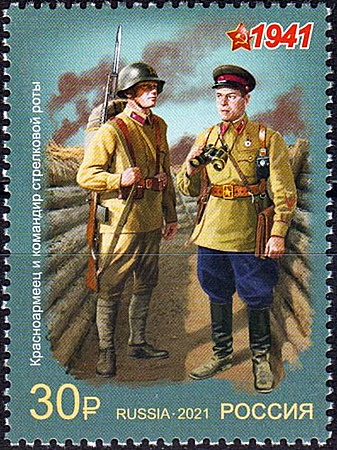

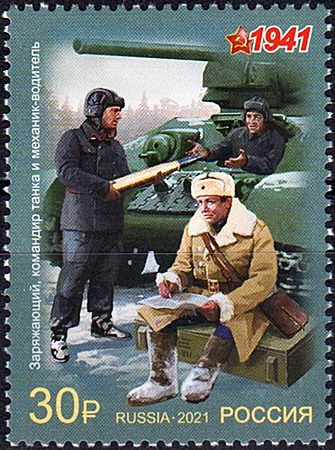

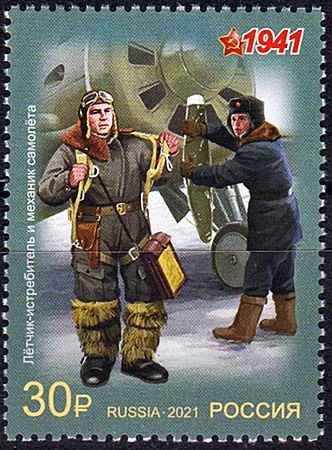

| 1 сентября 1939 года Верховный Совет СССР принял Закон «О всеобщей воинской обязанности»!

Закон закреплял переход к кадровой системе комплектования Вооруженных Сил, устанавливал два призывных возраста: для работников народного хозяйства – 19 лет, для выпускников средних учебных заведений – 18 лет; срок службы: в сухопутных войсках, в авиации, береговой обороне и пограничных войсках – 4 года, на кораблях и частях ВМФ – 5 лет.

Это было связано с началом Второй Мировой войны.

В нее оказались втянутыми 61 государство с населением 1,7 млрд. человек, боевые действия 1939–1945 годов развернулись на территории 40 государств, на обширных морских и океанских театрах, война унесла 71 млн жизней.

Организованное привлечение граждан на военную службу в советское время берёт свое начало с 1918 г., со времени создания РККА. 29 мая 1918 г. было издано постановление ВЦИК «О принудительном наборе в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию». Декрет ВЦИК и СНК «Об обязательной воинской повинности для граждан РСФСР мужского пола» от 28 сентября 1922 г. устанавливал обязательную воинскую повинность, призыв всех мужчин в 20-летнем возрасте, сроки службы от 1,5 лет (в пехоте и артиллерии) до 4,5 лет (в Военно-Морском Флоте). 13 августа 1930 г. был принят новый Закон СССР «Об обязательной военной службе». Эти законы носили классовый характер и определяли, что оборона СССР с оружием в руках осуществляется только трудящимися. На нетрудовые элементы возлагалось выполнение иных обязанностей по обслуживанию обороны СССР.

К 1939 г. в стране произошли значительные социально-экономические изменения, была принята новая Конституция СССР, в условиях непосредственной военной угрозы развернулась широкомасштабная работа по реорганизации и модернизации армии и флота. Все эти обстоятельства учитывал Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности», принятый 1 сентября 1939 г. Верховным Советом СССР.

В отличие от предшествующих аналогичных актов он устанавливал, что защита Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. Все мужчины — граждане СССР, без различия расы, национальности, вероисповедания, образовательного ценза, социального происхождения и положения, обязаны отбывать военную службу в составе Вооружённых Сил СССР.

Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности» 1939 г. действовал продолжительное время (почти 28 лет) и к середине 60-х гг., несмотря на изменения, неоднократно вносимые в него, уже не отвечал масштабам и характеру военного строительства, ведущегося в стране, не учитывал произошедших в ней социально-экономических преобразований.

Естественным выходом в создавшемся положении явилось принятие 12 октября 1967 г. Закона СССР «О всеобщей воинской обязанности». В нём определялось: «Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР…

Все мужчины — граждане СССР, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства, обязаны проходить действительную военную службу в рядах Вооружённых Сил СССР».

Этим подчёркивалось всеобщность воинской обязанности.

Закон содержал целый ряд принципиально новых положений.

Призыв осуществлялся два раза в год: в мае — июне (исчислялся с 1 июля) и в ноябре — декабре (исчислялся с 1 января следующего года).

Приписка граждан, которым в год приписки исполнялось 17 лет, проводилась в течение февраля — марта.

Призыву подлежали граждане мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, но не старше 27 лет.

Были установлены новые сроки службы: во всех сухопутных частях всех видов — 2 года; во всех сухопутных частях всех видов для солдат и сержантов, имеющих высшее образование, — 1,5 года; в частях ВМФ, берегового обеспечения и морских частях пограничных войск — 3 года; в частях ВМФ для матросов и старшин, имеющих высшее образование, — 2 года.

Отсрочки от призыва гражданам предоставлялись: по семейному положению; для продолжения образования; по состоянию здоровья — в течение трёх лет.

Граждане могли быть освобождены от призыва по состоянию здоровья.

Не подлежали призыву граждане, отбывавшие уголовное наказание и граждане, в отношении которых велось следствие или уголовное дело рассматривалось судом.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вт, 02.09.2025, 22:21 | Сообщение # 1042 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

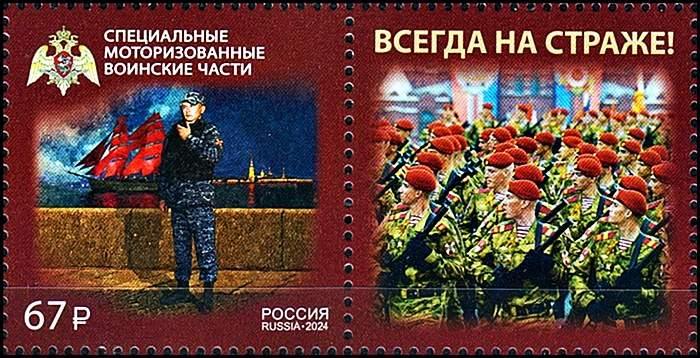

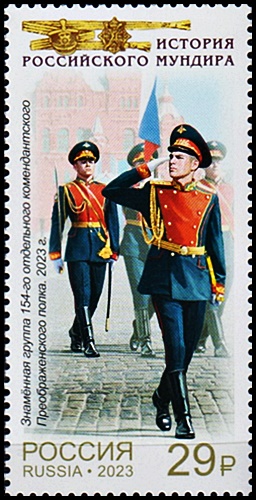

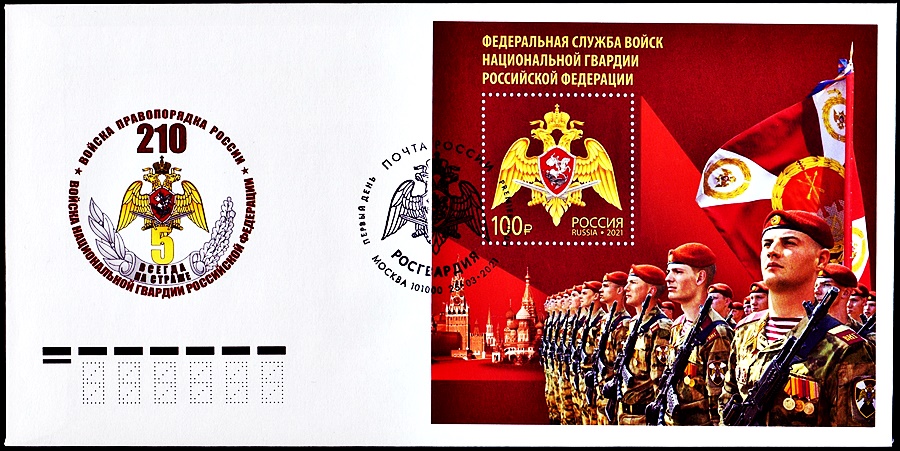

| 2 сентября отмечается "День российской гвардии"!

День российской гвардии. 2 сентября 1700 года в «Журнале Петра Великого» впервые Преображенский и Семеновский полки официально названы гвардейскими.

День российской гвардии.

Ежегодно 2 сентября отмечается День российской гвардии, учрежденный 22 декабря 2000 года указом Президента России Владимира Владимировича Путина "Об установлении Дня Российской гвардии" в связи с 300- летним юбилеем российской гвардии в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций и повышения авторитетности военной службы.

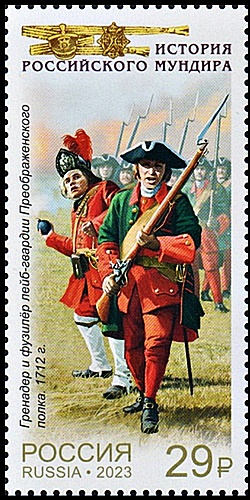

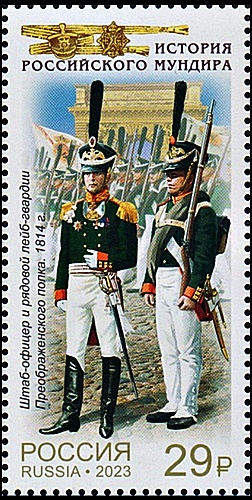

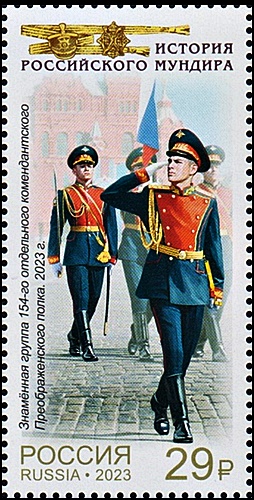

– гренадер и фузилёр лейб-гвардии Преображенского полка 1712 г.;

– штаб-офицер и рядовой лейб-гвардии Преображенского полка 1814 г.;

– адъютант и рядовой лейб-гвардии Преображенского полка 1913 г.;

– знамённая группа 154-го отдельного комендантского Преображенского полка 2023 г.

Гвардией традиционно называли отборную, привилегированную, лучше других обученную и экипированную часть войск. Возникла в виде вооруженных отрядов, состоящих непосредственно при монархах, часто выполняющих функции его личной стражи. На эту часть войск также возлагались наиболее сложные задачи в ходе военных действий.

Российская Императорская Гвардия была была создана Петром I между 1696-1700 годами на базе Преображенского и Семеновского "потешных" полков, а своё боевое крещение она получила в начале Северной войны, в Нарвском сражении 19 ноября 1700 года.

До появления военно-учебных заведений гвардия была единственной школой офицерских кадров. Гвардейцы были задействованы почти во всех войнах, в которых принимала участие Россия. С момента образования гвардии её военная форма считалась символом чести и дисциплинированности.

Каждая деталь этой формы напоминала об одержанных победах, а свои наименования полки получали в память о боевых заслугах и с гордостью носили на воинских знамёнах, защита которых была первейшей обязанностью каждого гвардейца.

Гвардия прекратила свое существование вместе с русской армией после подписания 3 марта 1918 года советским правительством Брест-Литовского мирного договора.

Второе рождение отечественная гвардия получила во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 18 сентября 1941 года по решению Ставки Верховного главнокомандования приказом наркома обороны за массовый героизм, мужество личного состава, высокое воинское мастерство, проявленные в ходе кровопролитных боев Смоленского сражения под Ельней, четыре стрелковые дивизии (100, 127, 153 и 161) получили название гвардейских. В сентябре этого же года в Красной армии было введено понятие "гвардейская часть".

Звание "гвардейский" присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям советских Вооруженных сил, отличившихся в боях во время Великой Отечественной войны. Воинское формирование получало гвардейское знамя, а личный состав - гвардейское звание и нагрудный знак.

Гвардии современной России, входящие в состав Вооруженных Сил России это: гвардейская танковая Кантемировская дивизия, гвардейская мотострелковая Таманская дивизия, гвардейская мотострелковая Прикарпатско-Берлинская дивизия, гвардейская отдельная мотострелковая Севастопольская бригада, 28 Краснознаменная Гвардейская ракетная дивизия, находящаяся в составе 27 ракетной армии, линейные соединения ВДВ, гвардейские части и корабли ВМФ, гвардейские части сухопутных войск и военно-воздушных сил.

Гвардейские полки, бригады, дивизии, экипажи и батальоны - это гордость Вооружённых сил России, образец для всей армии и флота. Великая слава гвардии – это наследство и достояние всей России.

Быть гвардейцем сегодня значит обладать высшей боевой квалификацией, мастерски владеть оружием и техникой, нести службу с неусыпной бдительностью и непрерывно поддерживать боевую готовность.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пт, 05.09.2025, 11:34 | Сообщение # 1043 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

| День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

80 лет назад победой СССР и его союзников завершилась Вторая Мировая война!

2 сентября в России отмечается как День окончания Второй мировой войны. Основанием для установления этого праздника считается Акт о капитуляции Японии, который был подписан 2 сентября 1945 года. Этот документ ознаменовал собой завершение Второй мировой войны, в частности войны на Тихом океане и советско-японской войны.

Представитель СССР генерал-лейтенант К.Н. Деревянко подписывает Акт о капитуляции Японии. Линкор ВМС США "Миссури", Токийская бухта, 2 сентября 1945 г.

9 августа 1945 года Советское правительство объявило о состоянии войны между СССР и Японией.

На заседании высшего военного совета 9 августа 1945 года глава японского правительства Судзуки заявил: "Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны".

На заключительном этапе Второй мировой войны была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо-восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.

Советские войска начали наступление. Авиация нанесла удары по военным объектам, районам сосредоточения войск, узлам связи и коммуникациям противника в приграничной зоне. Тихоокеанский флот, выйдя в Японское море, перерезал коммуникации, связывавшие Корею и Маньчжурию с Японией, и нанес авиацией и корабельной артиллерией удары по военно-морским базам противника.

18-19 августа советские войска вышли на подступы к важнейшим промышленным и административным центрам Маньчжурии. Чтобы ускорить пленение Квантунской армии и не дать противнику возможности эвакуировать или уничтожить материальные ценности, на данной территории был высажен воздушный десант. 19 августа началась массовая сдача японских войск в плен. Разгром Квантунской армии в Манчьжурской операциии вынудил Японию капитулировать.

Вторая мировая война завершилась полностью и окончательно, когда 2 сентября 1945 года на борту американского флагманского линкора "Миссури", прибывшего в воды Токийского залива, министр иностранных дел Японии М.Сигемицу и начальник Генерального штаба генерал Й. Умедзу, генерал армии США Д. Макартур, советский генерал-лейтенант К. Деревянко, адмирал флота Великобритании Б.Фрейзер от имени своих государств подписали "Акт о безоговорочной капитуляции Японии".

При подписании присутствовали также представители Франции, Нидерландов, Китая, Австралии, Новой Зеландии.

По условиям Потсдамской декларации 1945 года суверенитет Японии был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага – по указанию союзников. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отходили Советскому Союзу.

Праздник был учрежден 3 сентября 1945 года, на следующий день после капитуляции Японии, Указом Президиума Верховного Совета СССР как День победы над Японией.

День Воинской славы установлен в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед странами – членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вс, 07.09.2025, 19:46 | Сообщение # 1044 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

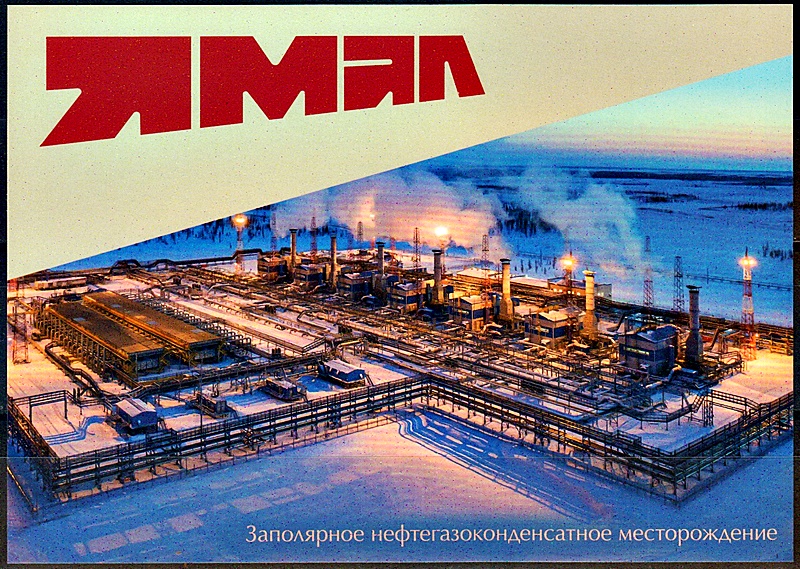

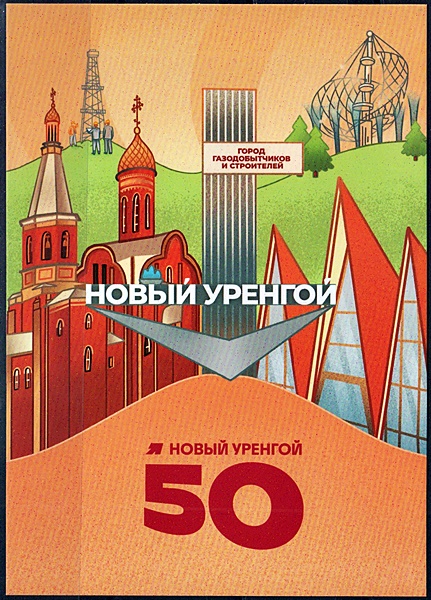

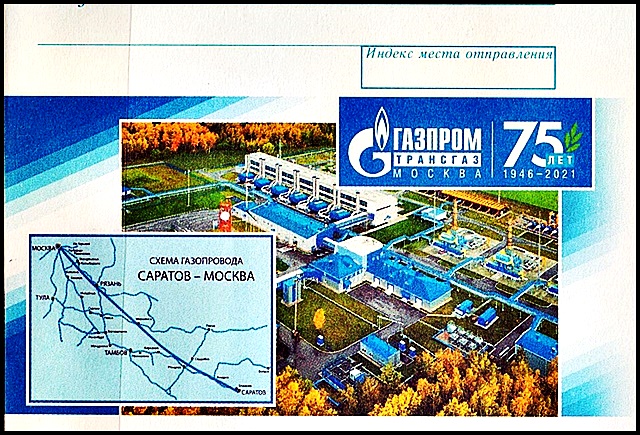

| День нефтяника

В 2025 году эта дата — 7 сентября

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника),

отмечаемый ежегодно в первое воскресенье сентября, — это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов; всех тех, кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышленностью.

Свою историю праздник ведет еще с советских времен, когда был установлен согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1965 года. А его появление напрямую связано с началом широкого освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири.

Это праздник всех, кто трудится в системе топливно-энергетического комплекса

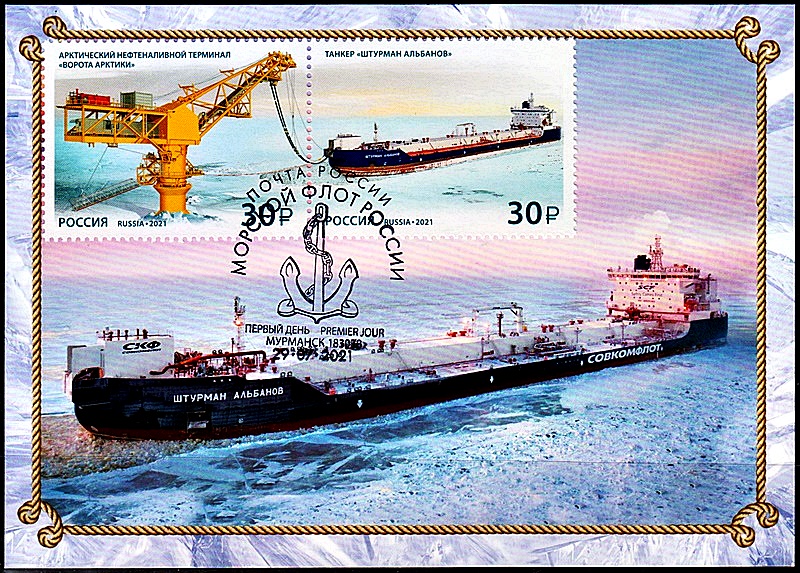

"Арктический нефтеналивной терминал «Ворота Арктики»" и "Танкер «Штурман Альбанов»"

Платформа «Приразломная» и Танкер «Михаил Ульянов»

На почтовых марках изображены арктический нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» и танкер «Штурман Альбанов».

Статус государственного он получил 1 октября 1980 года по указу Президиума Верховного Совета СССР.

Сегодня День работников нефтяной и газовой промышленности отмечают в некоторых бывших советских республиках, газовые коммуникации которых создавались в рамках единой системы СССР.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Ср, 10.09.2025, 22:04 | Сообщение # 1045 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

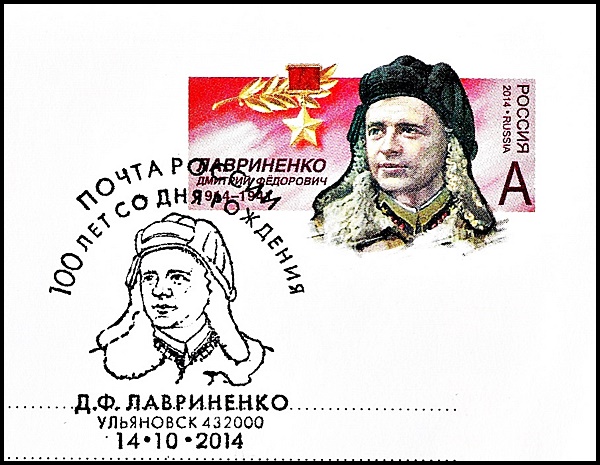

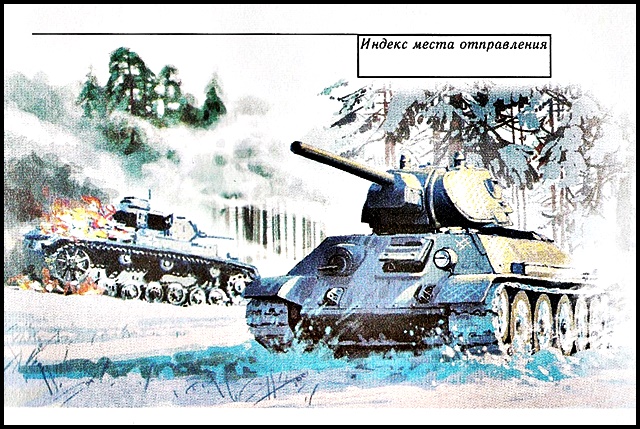

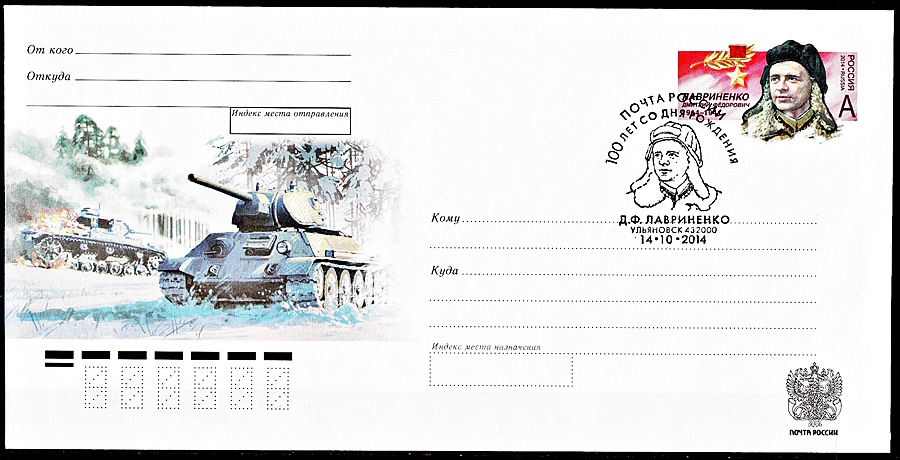

| 111 лет назад - 10 сентября 1914 года, родился будущий "танковый ас" - Дмитрий Лавриненко (Герой СССР Посмертно)!

10 сентября 1914 года родился советский офицер, танковый ас, уничтоживший 52 вражеских танка - Дмитрий Лавриненко

9 августа 1941 года в поселке Прудбой Сталинградской области была сформирована 4-я танковая бригада, командиром которой назначили полковника М.Е. Катукова, прежде командовавшего 20-й танковой дивизией 9-го механизированного корпуса. Бригаду вооружили новыми танками Т-34 и КВ, выпущенными на Сталинградском тракторном заводе.

В состав бригады в качестве командира танкового взвода Т-34 был назначен и лейтенант Лавриненко. Он тяжело переживал, что ему до сего времени не удавалось принять участие в боях, и очень радовался, что получил новенький танк Т-34.

На фронт бригаду отправили 23 сентября. Дорога заняла несколько дней. 28 сентября бригада сосредоточилась в районе деревни Акулово в Одинцовском районе Московской области. Здесь еще некоторое время продолжалось формирование бригады, пока она не была передана в оперативное подчинение 1-го особого гвардейского стрелкового корпуса, которым командовал генерал-майор Д.Д. Лелюшенко.

Спустя три дня танковая группа Лавриненко и приняла участие в первом знаменательном бою у села Первый Воин. Танковый экипаж Лавриненко продолжал сражаться под Мценском и на следующие дни. К 11 октября на счету экипажа были уже 7 танков противника, одно противотанковое орудие, около двух взводов немецкой пехоты. Неплохо начал войну командир танкового взвода!

Интересно, что память о боях под Мценском оставил и самый известный немецкий командир-танкист Гейнц Гудериан, командовавший действовавшей на данном направлении 2-й танковой группой вермахта. Гудериан вспоминал, как подчиненные ему подразделения были изрядно потрепаны советскими танкистами:

Южнее города Мценска 4-я танковая дивизия была атакована русскими танками, и ей пришлось пережить тяжёлый момент. Впервые проявилось в резкой форме превосходство русских танков Т-34. Дивизия понесла значительные потери.

20 октября танковый экипаж Лавриненко был оставлен для охраны штаба 50-й армии в Серпухове. Здесь советскому командиру вновь удалось проявить свою удаль. Он силами одного своего экипажа уничтожил немецкую колонну, приближавшуюся к городу. Два артиллерийских орудия были расстреляны сразу, а третье раздавлено танком Лавриненко. После этого подвига экипаж старшего лейтенанта Лавриненко захватил 13 автоматов, 6 минометов, 10 мотоциклов с колясками и одно противотанковое орудие с полным боекомплектом, несколько немецких военнослужащих были взяты в плен.

Отличился экипаж Лавриненко и на волоколамском направлении, где развернулись крайне ожесточенные бои. В районе Скирманово танк Лавриненко подбили из противотанкового орудия. Стрелок-радист Иван Борзых получил ранение в плечо и был заменен Александром Шаровым. Экипаж продолжил свой боевой путь, хотя танковая бригада понесла серьезные потери.

17 ноября 1941 года вновь была создана танковая группа под командованием Лавриненко из состава трех танков Т-34 и трех или четырех танков БТ-7 из 2-го танкового батальона. В задачу группы входила поддержка 1073-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И. В. Панфилова. Перед полком была поставлена задача атаковать село Лысцево. Советские танкисты сошлись с 18 немецкими танками.

Всего за 8 минут были уничтожены 7 немецких танков. Затем танки Лавриненко и второго командира, Маликова, ворвались в Лысцево. Село было занято, о чем Лавриненко и доложил в штаб. Затем перед ним была поставлена задача направиться на помощь 1073-му полку, в тыл которому вышли немцы. Лавриненко, отправив БТ-7 Маликова в штаб, в одиночку со своим экипажем атаковал бронетанковую колонну противника. В результате боя из восьми немецких танков были уничтожены шесть – три средних и три легких танка. Продвижение немцев притормозилось, что дало возможность советской пехоте отойти на новые позиции и избежать окружения превосходящими силами противника.

18 ноября 1941 года противник стал прорываться к деревне Гусенево. Гитлеровская мотопехота вела ее обстрел из минометов. К командному пункту дивизии прорывались восемь танков противника, генерал-майор Панфилов был убит осколком минометной мины. Лавриненко во главе своего экипажа вступил в бой с противником и смог уничтожить семь из восьми танков противника. Лишь то, что спусковой механизм танкового орудия заело, не позволило ему уничтожить восьмую машину, в панике ретировавшуюся с места боя.

Потрясенный гибелью генерала Панфилова, Лавриненко выскочил из танка и стал расстреливать немецких танкистов, выпрыгивавших из горящих машин. В этот момент появились еще десять танков противника. Танк Лавриненко был поврежден. Стрелок-радист Шаров был смертельно ранен, а механик-водитель сержант Бедный заживо сгорел в танке, когда детонировал боекомплект. Лишь Лавриненко и Федотову, которые стали вытаскивать раненого Шарова, удалось уцелеть.

5 декабря 1941 года гвардии старшего лейтенанта Лавриненко представили к высокому званию Героя Советского Союза. Подчеркивалось, что он с 4 октября по 5 декабря уничтожил 37 тяжелых, средних и легких танков противника. Это был впечатляющий результат, учитывая, что лишь два месяца экипаж Лавриненко находился в боях.

Старший лейтенант Лавриненко, назначенный командиром танковой роты в составе 1-й гвардейской танковой бригады, продолжал сражаться у Волоколамска. 18 декабря разгорелись бои в районе деревни Гряды. Лавриненко же действовал в районе села Покровского, где ему удалось уничтожить немецкий гарнизон, после чего рота двинулась на деревню Горюны. И там находившиеся немцы также были разгромлены. В этом бою экипаж Лавриненко уничтожил 52-й немецкий танк.

Хотя немцы покинули деревню Горюны, она сразу же подверглась сильному артиллерийскому обстрелу орудий противника. Этот обстрел и стал роковым для старшего лейтенанта Дмитрия Лавриненко, который лишь на 13 дней пережил свое представление к званию Героя Советского Союза. Направляясь к командиру 17-й танковой бригады с докладом, старший лейтенант Дмитрий Лавриненко, покинувший свой танк, погиб в результате попадания в него осколка минометного снаряда. Роковая случайность унесла жизнь танкового аса.

Старшего лейтенанта Лавриненко похоронили на шоссе, между селом Покровским и деревней Горюны. В 1967 году место захоронения советского офицера было найдено поисковиками – учащимися средней школы № 296 г. Москвы. Дмитрия Федоровича Лавриненко перезахоронили в братской могиле в районе деревни Деньково Истринского района Московской области. На похоронах присутствовала и мать героя Матрена Прокофьевна, которая, кстати, дожила до 1985 года.

Провоевав всего два с половиной месяца, старший лейтенант Дмитрий Лавриненко стал самым эффективным танкистом РККА, уничтожив 52 танка противника. Можно себе представить, какой урон он нанес противнику и далее, не погибни от шального осколка! Ведь впереди было еще три с лишним года войны.

Интересно, что, несмотря на представление к званию Героя Советского Союза в декабре 1941 года, Лавриненко лишь в 1990 году был посмертно награжден этой высокой наградой. На момент же смерти он посмертно получил орден Ленина (22 декабря 1941 года)...

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Сб, 13.09.2025, 18:12 | Сообщение # 1046 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

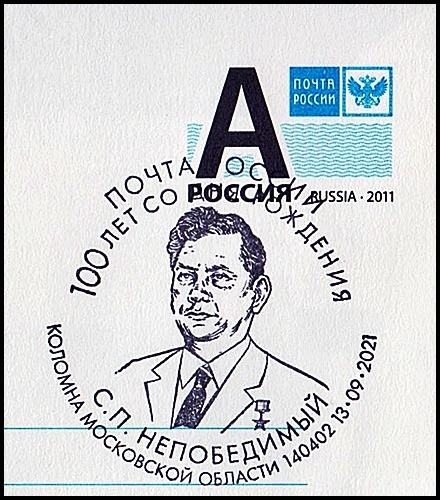

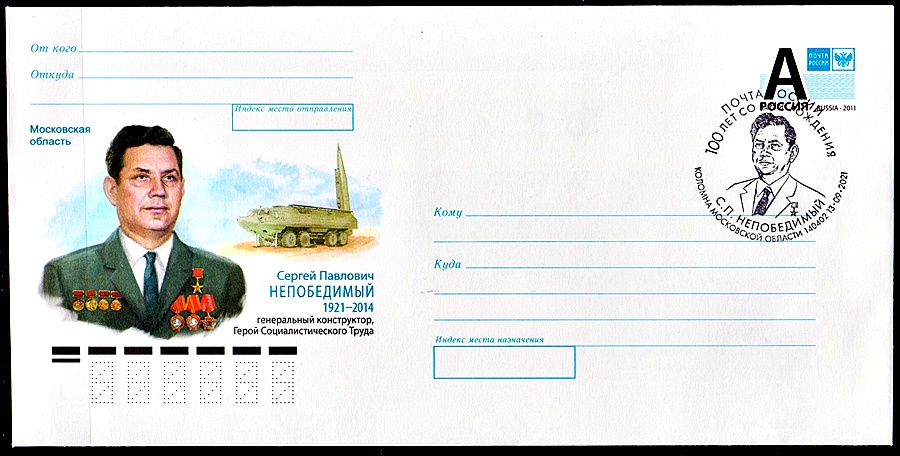

| Сергей Непобедимый

советский и российский конструктор ракетного вооружения, академик

13 сентября 1921

104 года назад

—

11 апреля 2014

11 лет назад

Конструктор Непобедимый – автор более 350 научных работ, открытий, изобретений и публикаций, он является одним из первых российских ученых и конструкторов в области создания и внедрения в производство различных ракетных комплексов, многие из которых были первыми в своих классах, иные остаются лучшими на планете и сегодня.

За любую из своих машин Непобедимый уже заслужил место в истории не только военной техники, но и 20 века.

Начинал Сергей Павлович в КБ с должности инженера-конструктора, а к 1961 году занял должность первого заместителя главного конструктора, еще через четыре года стал начальником и главным конструктором, а в 1988 году – генеральным конструктором и директором этого предприятия.

За эти годы под его руководством было создано 28 типов и модификаций ракетных комплексов различного назначения, находящихся на вооружении российской и зарубежных армий. Среди них: первые в стране и всемирно известные противотанковые ракетные комплексы «Шмель», «Малютка», «Хризантема»; первые в мире переносные зенитно-ракетные комплексы серий «Стрела» и «Игла»; первая в мире сверхзвуковая противотанковая управляемая ракета «Штурм» в разных исполнениях в зависимости от рода войск; высокоточные оперативно-тактические ракеты серии «Точка» и «Искандер-Э»; оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока» и другие.

Кроме того, по инициативе Непобедимого было организовано принципиально новое направление в области вооружения – создание комплексов и систем активной защиты бронетанковой техники и спецобъектов (комплекс «Арена»), программа МБР мобильного базирования «Гном», разработка оружия «космос-космос»…

Причем по всем направлениям работы КБ был создан такой перспективный научный задел, который и до настоящего времени обеспечивает превосходство над многими мировыми аналогами данных видов вооружения. Многие из разработок до сих пор не имеют равных в мире. При их создании был реализован ряд новаторских технических разработок, сыгравших важную роль и в других отраслях промышленности страны.

В 1989 году, после того, как по договору с США о сокращении ракет средней и меньшей дальности были уничтожены ракетные комплексы «Ока», которые формально не должны были подпадать под действие договора, Непобедимый ушел в отставку с поста генерального конструктора и покинул КБМ.

С 1990 года и до конца своих дней он работал в Москве главным научным сотрудником Центрального научно-исследовательского института автоматики и гидравлики, являлся научным руководителем научно-технического центра «РЕАГЕНТ», был членом президиума национальной поддержки науки, образования и производства России, председателем Совета директоров Оружейной ассоциации России. А еще вел большую работу по подготовке научных кадров, читая лекции и доклады в ряде ВУЗов и организаций.

Также Сергей Павлович несколько лет занимался депутатской работой. Он – автор книги «Оружие двух эпох», более 350 научных работ, изобретений и одного открытия.

Заслуженный конструктор РФ, Герой Социалистического Труда, трижды лауреат Государственной премии СССР, лауреат Ленинской премии, премии Совета Министров СССР, лауреат премии В.И. Вернадского, премии им. Г.К. Жукова, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) и еще нескольких академий – Непобедимый награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, почетной грамотой Президента РФ, главной премией фонда Российский национальный Олимп – «Человек-эпоха», медалями. Почетный гражданин № 1 города Коломны и Рязанской области.

11 апреля 2014 года на 93-м году жизни легендарный конструктор Сергей Павлович Непобедимый скончался в Москве.

Геннадий,

Шпротава, вч пп 26342

1969-1971 г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пн, 15.09.2025, 17:44 | Сообщение # 1047 |

Группа: Старейшины

Сообщений: 1766

Статус: Оффлайн

| 100 лет назад - 15 сентября 1925 года, родился Кирилл Юрьевич Лавров...

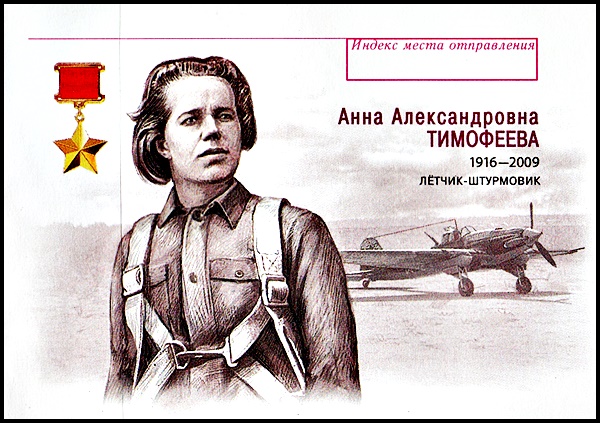

15 сентября 1925 года родился Кирилл Юрьевич Лавров. Актёр театра и кино. Герой Социалистического Труда. Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР. Участник Великой Отечественной войны.

Кирилл Лавров

Годы жизни: 15 сентября 1925 — 27 апреля 2007 г.

У Кирилла Лаврова не было профессионального актерского образования — играть он учился прямо на сцене. Несмотря на это он стал художественным руководителем Большого драматического театра Санкт-Петербурга, сыграл в картинах «Живые и мертвые», «Мой ласковый и нежный зверь» и «Долгая счастливая жизнь».

Кирилл Лавров родился 15 сентября 1925 года в Ленинграде в семье актеров Юрия Лаврова и Ольги Гудим-Левкович. Его отец работал в Большом драматическом театре и Театре имени Мейерхольда, а мать — на радио. Когда Кириллу Лаврову было пять лет, его родители расстались. Будущий актер остался с мамой, он вспоминал: «Я всегда знал — у меня есть отец; он у нас бывал, он меня навещал, о нем всегда говорили в семье в очень благожелательных тонах, и для меня он был фигурой достаточно авторитетной. Однако встречи наши были нечастыми. Отец много ездил».

В 1932 году Кирилл Лавров поступил во Вторую среднюю школу Смольнинского района Ленинграда. Учился он хорошо, но много хулиганил, пропускал уроки. Лавров увлекался футболом, посещал тренировки ленинградского клуба «Спартак», и вскоре попал в основной состав юношеской команды — был назначен правым крайним нападающим.

В детстве Кирилл Лавров хотел стать военным и после окончания семи классов, в 1941 году, подал документы в Мореходное училище. Но к учебе приступить не успел — началась Великая Отечественная война.

Семья перебралась в Кировскую область. Денег не хватало, поэтому Лавров стал подрабатывать грузчиком, токарем на заводе, охранником.

В 1943 году будущий актер записался добровольцем в действующую армию. Правда, на фронт он не попал — его направили в авиационное училище в Астрахани, а закончил он его уже в августе 1945 года. Следующие несколько лет Лавров служил авиатехником на Курильских островах.

Там он увлекся литературой и театром, стал участвовать в художественной самодеятельности, играл в любительских постановках.

-------------------------------------------------------------------------------

«Меня не приняли в Театральный институт из-за отсутствия аттестата зрелости. Леонид Федорович Макарьев <…> посоветовал пойти в вечернюю школу. Я попытался. Два или три дня занимался математикой, у меня поднялась температура, мне стало противно, я все бросил и понял, что в 25 лет уже не могу учиться в школе <…> А вторая причина, по которой ни отец, ни я не имели диплома о среднем и высшем образовании, — просто лень. Отец постоянно говорил, что это у нас в роду»

Кирилл Лавров (по книге литературного критика Натальи Старосельской «Кирилл Лавров» из серии «Жизнь замечательных людей»)

В это время в Ленинграде на гастролях был Киевский театр русской драмы имени Леси Украинки, где работал отец Кирилла Лаврова. Его руководитель — Константин Хохлов — согласился принять начинающего артиста в труппу. Лавров перебрался в Киев, где учился актерскому мастерству, играл в спектаклях «Хождение по мукам», «В добрый час», «Рассвет над Москвой» и других.

Артист Николай Рушковский писал: «Блестяще играл Алексея в первой пьесе Розова «В добрый час», которая шла в нашем театре очень хорошо. Это уже было по-настоящему, это было из того, что можно предъявлять. Вот в таких ролях Кирилл формировался как актер».

Первую главную роль актер получил в 1964 году. В картине Александра Столпера «Живые и мертвые» по одноименному роману Константина Симонова он сыграл военного корреспондента Ивана Синцова. Критик Эмиль Яснец писал: «Секрет роли и, добавим, ее сложность именно в том, что фигура героя предстает как связующее начало разорванных между собой эпизодов фильма <…> Рисуется эпос войны, события изображаются объективной камерой, а соединяются между собой образом Синцова — их свидетеля и участника». Фильм стал одним из самых популярных в год выхода — его посмотрело больше 40 миллионов зрителей — и прославил Лаврова. Актеру писали поклонники, которые благодарили его за искренность и правдоподобие.

После этого его часто звали на главные роли в фильмах. В 1966 году Лавров сыграл в картине Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь», которая получила главный приз на Международном кинофестивале авторского кино в Бергамо.